OneNoteの活用法について-1の続きです。1については下記のURLからどうぞ

さて、OneNoteの活用法について-2では、OneNoteの基本的な使い方について説明します。

まずOneNoteを初めて立ち上げると、Microsoftのアカウントとパスワードの入力を求められます。

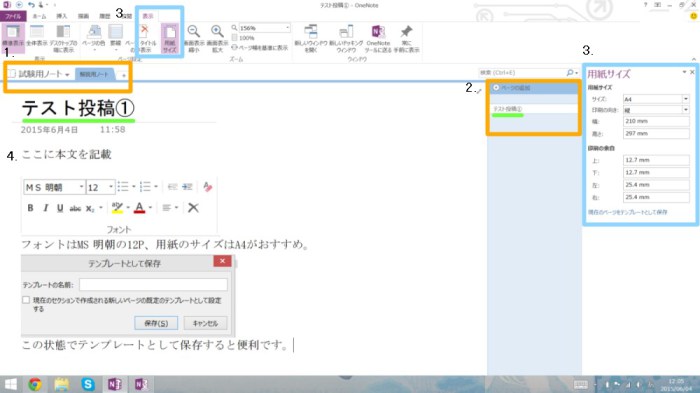

これらを入力すると、下記画像のようなページが表示されるはずです。

OneNoteはこの画面で基本的な操作を行います。操作方法自体はWordと大差はありませんよ(‘x’

まず、オレンジ線で囲われている1.と2.について説明します。

1.では、ノートの管理を行います。右側に表示されている+ボタンを押すと新しいノートが追加されます。ここから科目のノートを増やしたり、そのノートの編集作業を行ったりできますよ。

また、試験用ノートと記載されている枠をクリックすると、作成したファイルを切り替えることが出来ます。前回の記事で使用した画像では、ここは「大 学」というタイトルになっていたかと思います。大学のファイルを編集したいと思った場合は、ここから切り替えて大学のファイルを呼び出します。

イメージとしては、ファイル>ノート>ページ(2.)の順にタブが構成されている感じです

2.では、ページの管理を行います。+ページの追加をクリックすることで新しいページを増やすことが可能です。

ページのタイトルは、日付の上にある枠に文字を入力することで、それがタイトルとして適応されます。この画像では「テスト投稿①」と入力したため、 ページのタイトルも「テスト投稿①」となっています。仮に、流通マーケティングの流通分野についてまとめたページを作りたい場合には、「流通について」と いったようなタイトルにするといいでしょう。あとから「マーケティングについて」や「流通の歴史」についてのノートを足した場合など、タイトルを内容が分 かりやすいものにしておくと、見直しをするときにどのページに何が書いてあるのかが判断しやすくていいでしょう。

次に、水色の線で囲われている3.について説明します。

3.の画面は、上部タブの表示にある「用紙サイズ」をクリックすることで表示されます。

ページの編集に入る前にここの設定を済ませておくと、後々楽ですよ。なぜなら、ページをプリンターなどで印刷した際にレイアウトが崩れずに済むからです。用紙の設定は、ただ単に用紙サイズをA4にして、それをテンプレートとして保存すればOKです。

テンプレートとして保存すると、ページを追加した際にそのテンプレートの書式が、そのノートタブで適応されるため、レイアウトを統一することが可能です。

最後に、ページ内容の編集についてです。

4.の画面でページ内容の編集を行います。授業で配布されたプリントの内容をまとめたり、教科書を写したりと自由に編集を楽しんでください。画像や図形の挿入、大事なところに蛍光ペンを引く、直接手書きで書き込みをするといったことが可能ですよ。

ちなみに、僕のおすすめの書式は、フォントをMS 明朝にしてサイズを12Pにすることです。いろいろと試行錯誤した結果、この書式で印刷したときの見栄えが一番きれいでした。

以上が、ごく基本的なOneNoteの使い方についてです。ここからはOneNoteの便利な使い方について説明します。

- ノート内検索について

ノート内検索について、実際にあった僕の事例をもとに説明したいと思います。

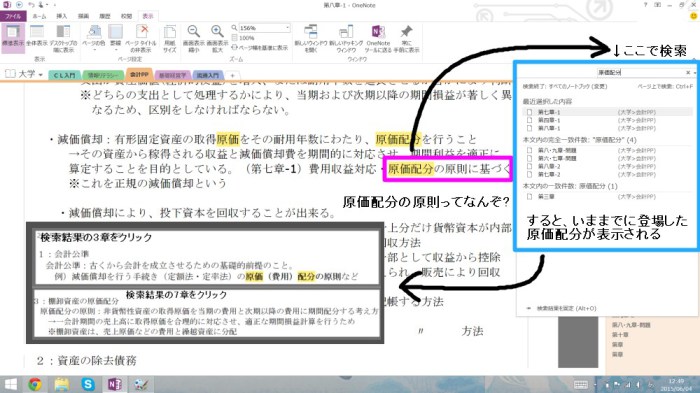

僕が2週間ほど前に会計PPの第八章をまとめていると、「原価配分の原則」というワードが出てきました。このワードが、以前の章に何度か登場してい たことは覚えていましたが、内容までは押さえていませんでした。しかし、何度も登場するという事はそれだけ重要なワードなのだろうと思い、これを機に復習 して内容をしっかりとおさえることに。

そこで、登場するのが「ノート内検索」です。検索欄のところに「原価配分」と打ち込むと…

画像の水色の線で囲まれている枠のように、「原価配分」というワードが含まれるページの一覧が表示されます。

どれどれ…三章についてまとめたページを見てみると

・会計公準:古くから会計を成立させるための基礎的前提のこと

例)減価償却を行う手続き(定額法・定率法)の原価(費用)配分の原則など

とあります。どうやら原価配分の原則は会計公準のうちの一つだったようです。

次に、七章についてまとめたページを見てみると…

・原価配分の原則:非貨幣性資産の取得原価を当期の費用と次期以降の費用に期間配分する考え方

→一会計期間の売上高に取得原価を合理的に対応させ、適正な期間損益計算を行うため

とようやく意味が分かりました。

ここでは省略しましたが、四章にもこのワードは登場しています。その内容を踏まえて原価配分の原則についてまとめると…

【原価配分の原則とは、会計公準から導き出された会計基準の貸借対照表原則に含まれ、一会計期間の売上高に取得原価を合理的に対応させ適正な期間損益計算を行うために、非貨幣性資産の取得原価を当期の費用と次期以降の費用に期間配分する考え方をいう】

と内容の理解ができました。

このように、検索枠を上手く活用することで、とある内容をほかの内容と関連付けて考えることが出来るようになります。高校に比べて大学のテストで は、一問一答の問題が少ないです。そのため、物事について理解するにあたり、その内容がどの内容と関連し、どのように成り立っているのかまで理解する必要 があります。

OneNoteは、これを行うのに便利です。今回の例えでは、会計PPのノートの内容にしか原価配分の原則は出てきませんでしたが、仮に経営学入門のノートでもこのワードが出てきたら、そちらも検索結果に表示され、関連づけて内容を理解するこが出来るでしょう。

終わりに、このブログで紹介できたOneNoteの機能や使い方はほんの一部にしかすぎません。使い方次第では、もっと賢く、面白い活用法が見つか るかもしれません。自分の目的や用途に合ったOneNoteの使い方を試行錯誤してみると、新しい発見があり面白いかもしれませんね。

ノート共有仲間、大募集ですヨ!

?以上。それでは(‘x’?