Dailyたまのさんぽみち

2025/7/8(Tue) 炎暑

梅雨は気づかないうちにどこかへ雲散霧消してしまい、6月なのに真夏のような暑さが続いた。7月に入り、猛暑、酷暑、炎暑となり、学生たちの体調不良が続出している。私自身、6月の終わりに 冷房のない体育館でスポーツのイベントに参加したが、蒸し風呂のような空間でほとんど倒れそうになった。寒くて震え上がっていた6月はじめの「遠足」から 1ヶ月で、灼熱の地獄に突入している。これは日本だけのことではなく、フランスをはじめ、ヨーロッパでは 40℃を超えている日が続き、エアコンのない家屋も多いため、多数の死者が出る恐れがあるというニュースが流れている。 毎日生きているだけで大変だ。過酷な気候が、過酷な社会に輪をかけている。

さて、今年は12年に一度の都議選と参議院選挙が重なる年である。三周前になる1989年、 土井たか子委員長の下、日本社会党は、参院選で自民党に圧勝し、「山が動いた」というフレーズが 流行語になった。しかしながら、これは社会党の最後の輝きだった。その後、今と同じような状況で、多党化が進み、 政界の再編が進むなかで、社会党は非自民の陣営のなかに居場所を失うこととなった。 政権奪回に向けて起死回生を図った自民党との連立で、社会党唯一の総理大臣である村山富市首相を輩出したあと、 社民党と名称を変更したものの、凋落の一途を辿り、今や政党としての存立が風前の灯となっている。

今回の参議院選挙では、ラサール石井が社民党から出馬するというサプライズがあったが、 社民党の運命は果たしてどうなることだろうか。

一方の自民党は、1989年の参院選大敗の余波により、細川連立政権下で、下野を余儀なくされたものの、 先述の社会党との連立というアクロバットにより、短期間で与党に返り咲いている。その後、選挙戦略に 基づく公明党との連立により、組織票を固め、国民の政治に対する無関心と低投票率を奇貨として、 歴史的使命を終えたあとも、長期政権を延命させてきた。

21世紀に入って森喜朗内閣が記録した歴史的な低支持率も、「自民党をぶっこわす」というスローガンを 掲げた実に不可思議な自民党総裁であった小泉純一郎首相による小泉劇場によって、跳ね返した。しかしながら、実際に、 小泉純一郎がぶっこわしたのは、自民党ではなく、国民の安定雇用だった。

小泉劇場のあとに登場した第一次安倍、福田、麻生内閣は、いずれも短命に終わり、参議院選挙、衆議院選挙で 続けて民主党に敗れた自民党は、下野することとなった。ところが、本格的な政権交代のチャンスを生かせなかった 民主党政権の自滅によって、自民党は息を吹き返し、第二次安倍内閣から一強時代を迎えた。

ところが、コロナ禍への対応の不手際や東京五輪を巡る疑惑などから、自民党への不信感が高まり、第二次安倍、 菅内閣は、逆風のなかで頓挫し、岸田内閣が誕生した。野党のまとまりのなさもあって、岸田内閣は安定した低支持率にも かかわらず延命したものの、岸田首相では衆議院選挙を戦えないという党内の声に再選を断念せざるを得なくなり、 自民党総裁選で、これまで自民党内野党のような存在であった石破茂が決選投票の末、逆転で選出されて、 石破内閣が誕生し、今に至っている。

さて、選挙に勝つために岸田から石破へと看板を付け替えたはずだったが、昨年の衆議院選挙では、自民党の裏金問題が クローズアップされて、自民党と公明党を合わせた数字で過半数割れとなり、自民党と公明党は少数与党となった。その後も、石破内閣の 支持率は低迷したたまま、今夏の参議院選挙を迎えて、自民党は正念場を迎えている。

36年間の日本の政治を簡単に振り返ってみたが、この36年間に日本社会と世界の情勢が大きく様変わりしたことと対比して、 日本の政治があまりにも変わらないことに驚かされる。変わらないならまだましで、現状は変わらないどころか、議員の世襲制の進行と 比例復活などの選挙制度の不備によって、劣化が進んでいるように思える。

この36年間、日本社会は大きく変わった。36年前の日本では、バブル経済が過熱し、多くの人々が右肩上がりの 未来を疑わなかった。東西冷戦の象徴であったベルリンの壁は崩壊し、世界は一つにまとまるように思えた。第二次ベビーブーマーたちが まもなく成人になるという状況で、好景気にも支えられて、第三次ベビーブームが到来するのは、時間の問題のように思われた。 貧困も、不況も、格差も、戦乱も、すべて過去のものになるように感じられた。

しかしながら、現実には、そこから日本社会が前進することはなかった。政治家が改革、改革と声高に叫び、あたかも日本社会が前進して いるかのような錯覚に陥る人々も多かったが、現実には、日本社会は硬直化しながらも、流動化するという曲芸を実現し、国民は高負担は強いられながらも、 国民を保護する社会のセーフティネットは奪われて、誰もがいつ下流に落ちてもおかしくない時代を迎えた。

1995年の阪神大震災、オウム真理教の地下鉄サリン事件は、日本社会の脆弱さを赤裸々に突きつけるものであった。 選挙の時には甘い言葉で国民を籠絡するものの、何かが起きたときにはまるで頼りにならない政治という構図は、 2011年の東日本大震災、福島原発事故でも、2020年からのコロナ禍でも繰り返された。

これに対して、国民の政治への無関心、あるいは政治や政治家の批判はしても行動はしないというニヒリズム的な心性が広がり、この国民性を 奇貨として、与党の政治家たちは、戦後復興から高度経済成長期、そして1980年代半ばまでに国民が「エコノミック・アニマル」と後ろ指を指されながらも、猛烈に働き、蓄えた富を切り崩し、私物化することで、国民の生活水準の低下と引き換えに、 その権力を保持してきた。

その過程で、結婚、子育てといった、これまで当たり前に多くの人々が経験していたライフサイクル上のイベントが贅沢品となった。 戦後の日本社会の発展を支えるとともに、その成果でもあった分厚い中産階級は切り崩されて、少数の富裕層と多数の低所得者に分断された。 同時に、世代間格差が大きな課題となった。少子高齢化が進むなかで、人口動態が歪になり、政治家たちは、現役世代よりも 高齢者の意向により敏感になるようになった。この36年間、日本の政治は、現役世代からの収奪を強め、総じて国力の低下を加速する役割を 担っていたといえる。現在、五公五民、あるいは六公四民と言われるような、あまりにも酷い現役世代からの収奪に対して、 人々はようやく声を上げ始めている。

この36年間、東西冷戦時代の産物であった五十五年体制の一方を担った日本社会党(社民党)は、 限りなく縮小した。これに対して、これまた冷戦時代の産物であった自由民主党は、冷戦終焉とともに歴史的使命を終えたあとも、 世襲制と利権の配分を両輪として、驚くべき生命力をもって生き延びてきた。

だが、その36年間は、党が生き延びるために、国民から収奪を続けてきた時間ではなかっただろうか。

36年前は、昭和天皇が世を去った年でもあった。元号も代わり、冷戦体制も終焉を迎えた。この時、私たちは、平成時代、 すなわちポスト冷戦の日本社会のあり方を議論し、真の国民主権について深く考えるチャンスを迎えていた。このような時代の 雰囲気が存在していたからこそ、政治制度改革が大きな議題となった。だが、参議院選挙での自民党大敗を受けてのねじれ国会が 生み出した自民党の分裂ののちに行われた小選挙区制の導入、公金による政党助成金の導入は、日本の政治文化の劣化を助長する ものとなった。

地方選挙の話になるが、今から62年前、1963年に行われた大牟田市長選挙の投票率は90%を超えていた。 当時の大牟田市の有権者のうち、大学を卒業した人々は一体どのくらいいたことだろう。おそらく高校を卒業した人々すら、決して当たり前ではなく、中学校が最終学歴であったり、 戦前の小学校が最終学歴であった人たちが多数いたことだろう。今回の参議院選挙のAIによる予想投票率が48.3%であるという 新聞記事があり、私もChatGPTで確認してみたところ、同じ数字が出てきた。ただただ愕然とする。この36年間、いやこの62年間、日本人は、 当たり前のように大学に進学するようになったが、日本の政治文化は果たして前進してきたといえるのだろうか。

私がこのような文章を綴ることで社会が変わることはないだろう。それでも私は1963年を必死に生きた人たちのために、 今の状況に何か一言、言わずにはいられない。そして、自分が投票に行ったところで何も変わらないと思っている人が 投票所に一歩踏み出したら、それは間違いなく社会を変える大きな力になるのである。

国民に選挙に行かないでほしいと願っている政治家が統治する国に住みたくはない。自分が執筆した本を読まないでほしいと 願っている作家の本を読みたくないのと同じように。自分のプレーをスタジアムに観てきてほしくないと願っているスポーツ選手のプレーを 観たくないのと同じように。

とにかく暑い日が続いております。どうぞお身体にお気をつけて秋まで生き延びましょう!

Hopefully, see you next month!

2025/6/4(Wed) 遠足

寒暖の差が大きかった5月も風と共に去り、6月になった。5月の最終日の先週土曜日には、 ある授業の企画で、荒天を衝いて武蔵国分寺への遠足を敢行した。寒い雨のなか、学生たちも大変だろうと思ったが、 無事全員参加、最後まで脱落者も出なかった。悪天候が幸いし、どこを訪ねても、私たちのグループの貸切となり、 自然と歴史の宝庫である国分寺の魅力を満喫することができた。とくに、武蔵国分寺跡資料館では、 ゆったり鑑賞できた上に、館員の方に詳細なご説明をいただき、仏像発掘の経緯など、今までは知らなかったことを 教えていただいた。その上、その方が学生たちの先輩、すなわち、東京経済大学の卒業生だったことを知り、 驚いた。学籍番号まで覚えておられたが、そこから類推すると、1965年度の入学生だったようだ。

1965年というと、私もまだ産まれる前のことである。「私、まだ産まれていません」と言うと、学生から 「えっー!」という声が上がった。1965年生まれだと、今年、還暦ということになる。学生の目からすると、 私は60代(以上)に見えるのだろうかと、何とも形容しがたい気持ちになった。考えてみると、二十歳の頃は、 40代より上の人たちは誰でも同じようなグループに見えた。40代、50代、60代の解像度が上がってきたのは、 自分自身が四十の坂を越えてからのような気がする。いずれにせよ、若き緑の日々は、遙か遠くになりにけり ということは、紛れもない事実である。それにしても、78歳にしてまだまだ現役で活躍されている 卒業生の方は立派なものである。見習いたいと思った。

さて、遠足を企画したとき、もし好天に恵まれるならば、屋外の広場にレジャーシートを広げて、 そこでピクニックをする予定だった。これは学生から出たアイディアであり、この話をきっかけとして、 おやつ交換などの話が出てきて、大いに盛り上がった。そして、面白半分におやつは1000円までと決めていた。 このような話をすると、私は賑やかな遠足好きのキャラクターのような印象を与えると思うが、実を言うと、 私は、小学生の頃、誰と一緒にお弁当を食べるのかなど、厄介な問題があちこちに転がっている 遠足なるものが大の苦手だった。実際、遠足では、先生の目も行き届かないため、しばしばトラブルが起きていた。 先生方はこうしたトラブルが起きていたことすらご存じではなかったことだろう。おそらく、今の学校でも 同じような状況が生じているのではないだろうか。このような、子ども時代には語ることができなかった 陰の面も含めながら、遠足の思い出などを語り合ってみることも、教職課程の学びとして 意義深いものになるかもしれない。

修学旅行のグループ決めなども含めて、子どもたちの生活世界には、厄介なことが山積している。 教師として、こうした厄介なこととどのように向き合うことが求められているのかというテーマは、 これまた厄介なことであるが、厄介ごとを先送りしていると、さらに厄介なことになるのが通例である。 小学校、中学校、高校時代に、子どもたちの生活世界を深く理解している卓越した教師の導きなどを通して、 厄介なこととしっかり向き合い、仲間たちとともに乗り越えてきた学生たちは、教師になる上で、貴重な 経験を積んできたといえるだろう。また、小学校、中学校、高校時代には生き延びることだけで精一杯だった学生たちも、 大学という安全の場所で、出会ってきた厄介な問題と出会い直し、語り直し、捉え直すことで、 貴重な学び直しを経験することができる。

大学生にとっても、大学教員にとっても、遠足は少し厄介なイベントである。だからこそ、 大学における遠足という教育実践は、大いなる可能性をもっているといえる。大学生のうちに少しばかり 厄介なことに付き合ってみる経験の積み重ねが、今後の社会生活のなかで否応なく出会うであろう 本格的に厄介なことと向き合うための力になることだろう。

話は変わるが、森下佳子の脚本による大河ドラマ「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎(横浜流星)は、毎度毎度、 大変な厄介ごとに直面している。ところが、蔦屋重三郎は「べらぼう」に厄介ごとに強い。 同業者に明らかな敵意を向けられても、階段から突き飛ばされても、彼は決して笑顔を絶やさない。 まさしくメンタルお化けといっても過言ではない存在である。

「べらぼう」には、蔦屋重三郎とは対照的に、平賀源内、恋川春町をはじめとする、豆腐のメンタルと形容されるような 傷つきやすい才人たちが登場する。こちらは、現代の私たちに近い存在である。自分にほんとうの才能があるのかどうか、 不安であるから、他者の言動を気にしているのだが、気にしているように思われたくないものだから、攻撃的になり、 虚勢を張っている。江戸後半の化政文化の時代、自信と不安が背中合わせの近代人の先駆けのような人々が生まれつつあったのだろう。

さて、今は、いろんな場所で、才能があり、優秀であることを求められる時代である。しかし、人々の圧倒的多数は、 取り立てて才能もなく、特段アピールするほど優秀でもないというのが実際のところであろう。そして、これは今だけではなく、 これまでもそうだっただろうし、これからもそうであるにちがいない。そもそも、雲霞のような数の凡人が存在しているからこそ、 スーパースターが輝くのであって、みんながスーパースターになってしまえば、今後はスーパースターが凡人になるだけである。 当たり前のことだが、凡人がいなければ、卓抜した才能も、優秀さも存在することはなく、凡人こそがもっとも偉いということが できるのである。

これは偏差値で考えるとわかりやすく、偏差値50の普通の人たちがたくさんいてくれるおかげで、偏差値75の希少種は 羨望のまなざしで見られるわけである。全員が偏差値75に到達してしまったら、その瞬間に全員が偏差値50になってしまう。 だから、凡人は自分たちが世界を支えているのだと胸を張って歩いていいのだ。そして、誰にでも、才能と優秀さを求める時代の ありようから上手に距離を置きたい。化政文化で流行する「狂歌」なるものは、時代に巻き込まれないための知の技だったのかも しれない。「酔ひつぶれひとりぬるよのあくるまはばかに久しきものとかはしる」(大田南畝『狂歌百人一首』より/本歌は「なげきつつひとりぬる夜のあくる間はいかに久しきものとかはしる」(右大将道綱母(蜻蛉日記作者))

「狂歌」を創るのもまた一つの才能かもしれない。それならば、誰にでも真似できるとしたら、蔦屋重三郎の笑顔だろう。 会合に遅れてしまっても、事業で失敗して大損してしまっても、横浜流星ばりの笑顔で、一言「すみませんでした」と、頭を下げてみてはどうだろう。 きっと、そんな人の周りには、多くの人たちが集まってくるのではないだろうか。応援したくなる人が増えてくるのではないだろうか。

安易な答えが見つからない難しい時代ではあるけれども、周りが元気が出るような振る舞いを心がけることで、いつしか、 自分のパフォーマンスも上がるのではないだろうか。

ゼミのブログの閲覧数は、またいつもの値に落ち着いたようです。やはり春の珍事でしたね。

紫陽花が目に優しく咲いてくれる季節になりました。どうぞ良い六月をお過ごしください。

Hopefully, see you next month!

2025/5/2(Fri) アンチ・コスパ

3月は去り、さらには、4月も春風とともに疾走して、あっという間に5月になった。 NHKのニュースでは、毎日のようにトランプ大統領のニュースが流れている。 米の価格高騰と並んで、トランプ大統領の毎度お騒がせ発言は、2025年のトップ・ コンテンツとなっている。おそらく彼は歴代のアメリカの大統領のなかでも、日本の マス・メディアへの露出が最も高かった人物として歴史に刻まれることだろう。 そういう意味では、この炎上商法大作戦は、短期的に見るならば、成功していると いえる。マス・メディアとしても、アメリカのリーダーの方針は気になるところであり、 全く無視するわけにもいかない。扱うべきか、扱わざるべきか、対応が難しいところだろう。 しかし、そもそも、彼は、長期的な観点での方針なるものを持ち合わせているのだろうか という疑問が浮かび上がってくる。

さて、今年度も大学の授業が始まり、日々の学生とのかかわりのなかで、私も 新たな気づきを与えてもらっている。今年度の気づきは、学生間の格差の広がりである。 大学間はもちろんのこと、同じ大学のなかでも学生の意識、行動において、大きな 格差が生じているように思える。

今年の現役の新入生は、中学2年生の時にコロナ禍の一斉休校に見舞われた世代である。 2000年春のコロナ禍の一斉休校では、私立と公立、そして文化的、経済的資本に恵まれた家庭と 余裕のない家庭で、子どもたちの教育への対応に大きな格差が生まれたことが問題となった。 すなわち、学校が休校になった期間中、大きなストレスもなく、あるいはむしろ学校より 個別最適化されたカリキュラムを準備されて家庭学習を行うことができた少数の子どもたちが 存在した一方で、大多数の子どもたちが、教師や仲間との交流を絶たれて、日常の学びを 奪われている。

コロナ禍は子どもたちの人生において大きな損失を招いたと言われているが、 まだ自力で学ぶことの意味を見出すことが難しい中学2年生にとって、その重さは、 想像以上のものだった可能性がある。

中学時代の小さな差は、社会的、経済的な格差によって、増幅される。そのため、 大学に至る頃には、格差社会の今、新自由主義以前の時代にはあり得なかったほどの 大きな差になっている可能性がある。主に高校で履修すべき基礎的な知識の習得を 問うものであった大学入試センター試験を廃止し、膨大な量の文章や資料の読解を 要求し、思考力なるものを問う形式の大学入学共通テストの導入をはじめとする この間の教育改革は、この格差の拡大に輪をかけるものとなっている。

今や難関大学合格には、親の献身的な支援、幼少期からの教育産業への重課金など、 フル装備が求められるようになっている。とくに、東京をはじめとする大都市と その周辺では、落ち着いた教育環境は、無償ですべての子どもたちに与えられるものではなく、 過酷な競争に勝ち抜いたものにだけ与えられる稀少性をもつものとなっている。さらに、 昨今の急激な教員採用試験の倍率の低下を鑑みると、地方でも落ち着いた教育環境の 希少性が高まっていることが推察される。

ほぼすべての大学受験生が一般入試に挑戦していた時代には、難関大学と 一般大学の学生の差は、知識の量の差として捉えることができた。量の差であったら、 その後の努力によって、挽回することが十分に可能である。ところが、現在、 一般大学では、総合型選抜などの年内入試が主流となっている。難関大学では、 従来通り、主に学力試験による選抜を継続しつつ、その求める質を高めている。 その結果、難関大学と一般大学の学生の差は、知識の量の差にとどまらず、 知識の質の差に転換しつつある。

同時に総合型選抜において測られる学生の学びの質は一般入試よりも多様であるから、 自分の適性と未来を深く考えて進路を選び取った学生とコスパタイパのマインドでお得物件を 購入した学生とでは、大きな格差が生まれてしまう。コスパタイパで大学を選ぶ場合、 合格最低ラインで入学することが最も効率が良い(安く買える)ことになるので、 これに成功している学生ほど、知識の量も質も低いということになる。そのマインドの まま、大学生活に入ると、できるだけ勉強せずに単位を取得することこそが成功という ことになるので、下流への道をまっしぐらということなる。

かつてのように、勉強したいけれども、勉強できなくて社会的に上昇できないのではなく、 消費者マインドに染まり、お得感を追求するあまりに、あえて勉強せずに、自ら下流への道を 選び取っている学生たちが、おそらく今の日本に一定数存在する。ただ、面白いことに、 私のゼミには、こうした学生たちは見事にやって来ない。つまり、私のゼミは、コスパタイパが悪いのだろう。 ゼミに限らず、不思議と私の周りには、コスパタイパの悪い人たちが集まってくる。彼・彼女らは、 最大限の努力を重ねながらも、自分の手許には最少の成果しか残さず、その分を みんなの幸せにまわして、そのことを喜んでいる。実に立派な人たちであり、私は、 こうした人たちを深く尊敬するとともに、少しでも見習いたいと思っている。

どこの大学であっても、必ず尊敬できる友人はいるから、学生たちには、 どんな格差社会であっても、そうした人を見つけて、自ら暗い闇のなかに沈んでいかないように、 学び続けてほしいと強く願っている。

コスパタイパの悪い私のゼミのブログの閲覧数が、このところ大変伸びており、先週は902ビューで 539人の閲覧者があったとのこと。春の珍事だろうか。

新緑が風に大きく揺れる爽やかな季節になりました。どうぞ良い初夏の日をお過ごしください。

Hopefully, see you next month!

2025/3/13(Thu) さす九

昨年12月に再び九州を訪ねて、今度は無事に新幹線で東京に戻り、年末に大学卒業20周年の 元学生さんたちと語り合う機会があった。厳しい時代のなかにあって、優しさを失うことなく、 たくましく成熟し、また、大切なつながりを温め続けている彼・彼女らに対して、 大いなる敬意を禁じえなかった。

年が明けて、1月は行き、2月は逃げ、去りゆく3月ももう中旬に差しかかっている。 2月には卒業生の結婚式で神田明神に出かけた。湯島聖堂のすぐ近くである。 寒の戻りのなか、インバウンドの外国人観光客で賑わう境内の社殿の奥で、心温まる結婚式が行われた。 新郎新婦の清々しく頼もしい姿に、心が熱くなった。大学を巣立っていった元学生たちは、実に立派に その歩みを重ねている。

このような日々の積み重ねによって培われる心の成熟なるものは、なかなか目に見えないものだから、 ネットに氾濫する情報の波には、めったに浮かんでこない。心静かに、しみじみという気持ちを味わうことこそが、 人生の醍醐味であると思いつつ、ネット空間には、手っ取り早く心の隙間を埋めるものがそこら中に 転がっているものだから、つい依存してしまう。このような方々も多いのではないだろうか。

さて、トランプ2.0は、1.0からフル・ヴァージョン・アップしたようで、アメリカ、そして世界は、 このあと、一体どこに向かうのだろうかと、心配になる。アメリア、ロシア、ウクライナ、 イスラエル、ガザ、中国、台湾、カナダ、メキシコ、、、と世界のこれからをぐるぐると 回らない頭で考えていたところ、突然、とある人から「「さす九」って知っている?」と尋ねられた。

語感からテレビの新番組かと思いきや、X界隈で流行っているワードで「さすが、九州」の略らしい。 おお~、X界隈の方々も九州の良さをわかってくれたのね、ありがとさんと思ったところ、 「さす九」とは、九州における「男尊女卑」のひどさを表現するワードだと知って、がっくりと きた。

もちろん、私自身が男性であるため、九州にいた頃、そして九州を訪ねた折も、 「男尊女卑」なるものの利得を無自覚に享受していた可能性はあるわけだが、少なくとも 私の周りの女性たちは、九州がとくに「男尊女卑」であると感じることはないと 言ってくれている。

ただ、私が九州は決して「男尊女卑」ではないと力説したところで、これは私という偏りのある 人間の、これまた偏りのある経験からの「感想」に過ぎないわけで、より説得的なデータが ほしいところである。

そこで、「男尊女卑」の一つの指標となるであろう「4年制大学進学率」の各都道府県における 男女格差を調べてみることにした。そこでわかったことを以下に述べる。

①2000年代以降、「4年制大学進学率」の男女格差は、すべての都道府県において、大幅に 減少している。②2010年代以降、女性進学率のほうが高い都道府県も出現している。 ③2021年のデータを見ると、最も男女格差が大きいのは山梨県であり、次が埼玉県である。 ④九州沖縄の8県のうち、男性進学率から女性進学率を引いた数字が大きい(男性優位)上位5都道府県に 入っている県は一つもない。⑤逆に、その数字が小さい(女性優位あるいは同等)上位5都道府県に、 沖縄(全国2位)と熊本(全国5位)の二県が入っている。(ちなみに東京は高知と並んで全国3位である)

もちろん、これは一つの指標に過ぎないが、このデータから見ると、2020年代の現在、 九州が日本のなかで特別に「男尊女卑」であるとはいえないようである。

また、長いスパンで見ると、学校教育における「男女平等」は、確実に前進してきているといえる。 バブル経済が始まる1986年の福岡県における「4年制大学進学率」は、男性の37.3%に対して、女性は11.9%と 極めて大きな格差があった。もちろん、この時代は、女性にとって短期大学への進学というのが有力な選択肢で あったわけだが、松田聖子や中森明菜の全盛期に「4年制大学進学率」に男女で3倍もの差があったというのは、 驚きである。ちなみに、2021年の福岡県のデータでは、男性が49.2%、女性が46.8%となっている。

「さす九」の語りのなかで語られている、兄弟は大学進学したのに、女だからと大学進学を諦めさせられたという エピソードは、主に1990年代までの女性の時代経験を映し出しているといえる。

ところで、「さす九」言説は、少子高齢化の問題と絡められて、九州の「男尊女卑」が「出生率の相対的な高さ」に つながっているというトンデモ言説が生まれているようである。これまで検討してきたように、そもそも九州は「男尊女卑」 の社会であるという前提自体が正しくない可能性が高く、こうしたトンデモ言説には、注意が必要である。 西日本の「出生率の相対的な高さ」については、「家族構造」の違いが大きいという分析があるが、私もこの分析に おおむね賛同の立場である。

「「さす九」に便乗する「男尊女卑だから子どもが多い」は間違い…出生率に影響する本当の要因」

ネットにはいろんな情報が流布している。ネット鍋は、個人の狭い経験がごった煮になっている 世界であるといえる。もちろん、私のコラムもその一つである。そして、界隈毎に情報の偏りがある可能性がある。

実際の生活実感は、そこに身を置いてみないとわからないものである。「さす九」界隈の方々も ぜひとも現在の九州のリアリティを体感していただけると幸いである。

春の野の花が美しく輝く季節になりました。どうぞ良い春の日をお過ごしください。

Hopefully, see you next month!

2024/11/6(Wed) 選択

11月に入って、ようやく秋の気候となっている。先週末、台風崩れの低気圧が日本列島を横断し、 季節外れの大雨をもたらしたが、その後、好天が二日続き、大学の学園祭も盛り上がっていた。 日本では衆議院選挙が終わり、政治の潮目が変わりつつあるが、世界の明日を占うアメリカの 大統領選挙も投票が終わった。現在、開票作業が進んでおり、トランプの返り咲きが濃厚な情勢と なっている。これから世界は一体どこに進むのだろうか。

さて、前回のコラムで、「これからは今までのように予定通りに移動できることが 当たり前ではないことを覚悟しなくてはならないのかもしれない。」と記した。そして、 早速、先週末、大雨に伴い、東海道新幹線が運行停止となり、九州研究出張からの帰路に あった私は、新幹線のなかで長い時間過ごすこととなった。予言が当たってしまったのである。 運行停止がさらに長引けば、新大阪までで新幹線の運転が打ち切りになることも考えられたので、 列車内でインターネットに接続し、新大阪駅近くのホテルを検索した。すると、よく知られた ビジネスホテルチェーンの価格が1泊8万円と表示されているではないか。

悪天候による新幹線の運行見合わせは当然のことであり、安全への配慮に感謝する ことはあっても、不平不満を述べるのは筋違いだと心得ている。しかしながら、 火事場泥棒のような当該ホテルの価格設定には、開いた口がふさがらなかった。 コロナ禍の折に、旅行業界に多大な税金が投入されたことは、記憶に新しい。 困窮したときに、人々が納めた税金によって助けられ支えられた業界が、 人々が困ったときに今度は法外な価格をふっかけてぼったくるとは、 人倫に悖(もと)る行為としか言いようがない。

このホテルチェーンの経営者は、歴史修正主義者として有名であり、道徳教育や愛国心を声高に 語っている。されど、大雨で多くの人々に足止めが生じている日に、法外な宿泊費を要求する 行為のどこに、道徳があり、愛国があるのだろうか。正体見たり、であった。このような連中こそが 民衆を戦争を煽り立てて、民衆の塗炭の苦しみと引き換えに戦争で一儲けしようとするのだろう。

再びアメリカの大統領に就任しようとしているトランプもまたホテル経営で実業家として 成功を収めた人物である。とにもかくにも、いくつもの案件で起訴されている問題山積の人物が、 民主的な選挙によって、再び大国アメリカの大統領に選出されようとしている。 この事実は、アメリカの危機、そして世界の危機を意味している。

グローバル化した社会では、少数の勝者が富や名声を独占する。そして、その必然として、 多数の敗者が自己責任という救いようのない荒野に打ち捨てられる。今回、これら多数の敗者たちは、 おそらく少数の勝者と結んで、ハリスよりもトランプを選んだといえる。社会において辛苦を味わっている 人々がさらなる搾取を目論んでいる権力者に喝采する。2000年代の日本において、小泉純一郎が ブームを起こした時と同じ新自由主義の構造である。この構造は実に強固であり、 今も世界を支配し続けているということになる。

いや、おそらく構造はもっと複雑になっていることだろう。新自由主義社会の敗者だけではなく、 そして、少数の勝者だけでなく、漠然と今の社会の動きに不安を感じている中間層の人々もまた、今回の 大統領選挙でトランプを選んだのではないだろうか。新自由主義の暴走が公共的な空間を解体することによって、 私たちの生活の土台が不安定になり続けている。そのため、多くの人々が明日の社会に不安を感じている。 だから、何かを変えなくてはならないのだが、この構造を打破する「救世主」として登場するのは、 多くの場合、よりエキセントリックな新自由主義者である。そのため、人々が社会をより良く変えようと 努力すればするほど、より酷いリーダーが選ばれるという悪循環になっている。

結局のところ、アメリカ国民の多数派は、トランプ大統領を経験し、バイデン大統領を経験した上で、 トランプ大統領を選ぼうとしているのだ。トランプの四年間、世界戦争は起こらなかったではないか。 バイデンの四年間、ロシアのウクライナ侵攻を止めることはできず、中東の平和も守られなかった ではないか。そして、自分たちの暮らしが良くなってもいないではないか。このような思いがライトな トランプ支持者たちを生み出したのではないか。

トランプ大統領とともに歴史に刻まれるであろう新たな四年間に、世界はどのように動くのだろうか。 私たちは、政治に関心を持ちつつも、ただ政治に頼るのではなく、互いに自立しつつも、他者とつながりあう 小さなネットワークを育てながら、来たるべき時代に備えることが求められている。

それでも、あなたの一票とあなたの一つひとつの選択が社会の未来を変えます!決して諦めることなく・・・

貴重な秋の日を、愛おしみつつ、

Hopefully, see you next month!

2024/8/29(Thu) 台風襲来

台風10号は、最新の科学をあざ笑うかのように、予想進路や日時を裏切り続け、 本日午前8時に、935ヘクトパスカルの勢力で鹿児島県薩摩川内市に上陸した。 名古屋大学で行われる日本教育学会に参加するために、明日の午後、東海道新幹線で 移動する予定だったが、学会はすべてオンラインのみの開催となり、東京に とどまることとなった。本日の夕方より東海道新幹線の計画運休も決まったようで、 この夏は、新幹線が何度も止まるという異常事態となっている。

日本の新幹線は、事故もなく、時間通りに運行されるということで、最も安心できる 移動手段の一つであった。飛行機はもちろん速いのだが、新幹線でつながっているというのは、 やはり安心感が違う。新幹線のおかげで、これまで、故郷の九州と東京との心理的距離は、とても近いもので あった。しかしながら、昨今の新幹線の相次ぐ運休は、新幹線が時間通りに運行されることは、 最早当たり前のことではなくなったことを示している。昨年の夏の帰省の際も、お盆の 台風襲来に伴い、帰りの新幹線は計画運休となった。二泊延泊したのち、何とか指定席を 確保して、東京に戻ってくることができたものの、今までとは移動の難易度が確実に 上がってきていることを痛感した。 これからは今までのように予定通りに移動できることが当たり前ではないことを 覚悟しなくてはならないのかもしれない。

前回のコラムからテーマは続いているが、今、私たちの社会において、これまで 当たり前と思われてきたことが次々に失われてきている。結婚、子育てという人間の 再生産を支えるライフイベントすら、商品化の侵食が進み、あたかも希少性を伴う 贅沢品のようになりつつある。また、人間の生活の基盤である快適な住宅も、昨今、 首都圏、とりわけ東京では、一般的な若い人々には、手が届かないものになりつつある。 今後、安心して飲める水道水や安心して学べる公立学校も、いつまで守られるのか、 ほんとうに心配である。

台風は天災だが、日本近海で発達する大型台風をもたらしている気候変動は、 現代社会の生活様式と深い関係を伴っている。また、首都圏への人口の一極集中も 政治が機能していないことと密接な関係がある。そして、公教育における教師の疲弊と 教師志望者の減少は、決して天災ではなく、すべての子どもたちを対象とする 教育への支出と支援に高い優先順位を与えない、いわゆる「教育劣位社会」が 行き着いた必然的な結末である。

教育のみならず、ここまで今までの当たり前が失われてきている以上、 私たちは、なぜ当たり前が失われてきたのか、を真剣に考えるべきではないだろうか。 そして、失われつつある当たり前のうち、どこまでを自然災害や人口動態の結果として 従容として受け入れるべきで、どこからは変えることができる社会的な問題として 受け止め、正しく立ち向かわなくてはならないのか、慎重に見極めなくてはならない。

この見極めを行うのが社会科学の役割である。このことを理解せずに文系の学問を 役に立たないと軽視しているような社会は、結局のところ、現実離れした精神主義的な 思考に陥り、見当違いな方向に迷い込むことになる。日本社会は、満州事変からの 十五年戦争で、軍部に、国民の生命と財産を賭けた大博奕を打たせた末に、 すべてを失った経験をもっている。私たちは、この経験と失敗から学ばなくては、 同じ失敗を繰り返すことになる。

民主主義を支えるものは、対話に開かれた科学である。民主主義の社会も、 科学、そして、社会科学も決して万能ではなく、さまざまな限界や課題を抱えて いることは、確かである。しかしながら、限界や課題があるからといって、 民主主義の社会や社会科学をはじめとする学問の知見を否定するならば、 その先には、より不幸な世界が待っていることは間違いない。

民主主義の社会、社会科学、すべての学問の限界や課題を認めながらも、 自分とは異なる他者から学びあいながら、一歩ずつでも今日より明日が幸せになる ような社会の仕組みを創出しようという謙虚な構えを、人々の多くが共有することが できたときに、社会はよりよい方向に向けて転換することになることだろう。

さて、前回のコラムの続きを最後に少し記して、今回のコラムを締めくくりたい。 2024年度夏の高校野球の「佐賀の乱」は、公立八強を勝ち抜いた有田工業が開幕戦で 惜しくも敗れて、1994年の佐賀商(こちらも開幕戦に登場した)、2007年の佐賀北 (夏の甲子園で現時点での最後の公立優勝校)の再来とはならなかった。 その代わり、ゼミの卒業生(しかも硬式野球部)の母校である栃木県立石橋高校の 念願の甲子園1勝、強豪の報徳学園、創成館、早稲田実業を破って、見事三勝を挙げて ベスト8に進出した第一回大会からの皆勤校・島根県立大社高校の快挙など、 この夏の甲子園は、公立高校の奮闘が印象的であった。

私学の鍛え上げられたプレーも見事だったが、これに渡り合った公立校の挑戦にも 勇気を与えてもらった。改めて高校生たちがもっているポテンシャルのすごさを知る ことができた。このポテンシャルを引き出している指導者の方々から学びつつ、 私自身、大学での教育をより充実したものにしていきたいと励まされた。

台風10号に伴う大雨のため、研究室から帰ることができない時間を用いて、今回のコラムを 書き上げた。

雑文雑念、ご寛恕ください。

台風襲来の折、くれぐれもご自愛ください。

Hopefully, see you next month!

2024/7/19(Fri) 佐賀の乱

まだ梅雨明け宣言がなされていないが、今年も暑い夏がやってきた。ウクライナ戦争は長期化し、イスラエルのガザ侵攻も とどまるところを知らず、日本国内では、円安、物価高で、八方塞がりの世の中だが、とにかく、季節は動いている。

私が一年で最も好きな日は、7月の第三週の木曜日である。この週には、大学の前期の授業がほぼ最終回を迎え、ひとまず 肩の重荷を下ろし、世の中の子どもたちも夏休みが間近になるということで、気持ちが軽やかになる。ちょうど、梅雨の鬱陶しい 気候も終わり、カラッとした夏の暑さに、海や山に飛び出したくなる。その上、イギリスでは、私の大好きな全英オープンゴルフが 開催されて、日本時間のお昼過ぎから、現地の早朝スタートの組のラウンドが始まる。一年で一日だけの至福の時間、 それが今年は昨日のはずだった。

しかし、今はいろいろと事情が変わってしまった。貧困と格差社会が進むなかで、給食のない夏休みの到来を恐れる子どもたちや その家族が増えているという。夏休みを手放しに喜ぶことはできなくなった。また、食事を十分に食べることができない子どもたちが 増えているという深刻な問題と同列に扱ってはいけないが、今年から全英オープンゴルフの地上波の中継がなくなった。 しばらく前からゴルフ界のレジェンドの青木功が現地のコースからボールのライの状態や選手の息づかいなどをボソボソと呟く 夏の風物詩はなくなっていたが、ついに地上波の放映自体がなくなったのである。

全英オープンゴルフは、テレ朝が1982年から2023年まで42年間にわたって、放映し続けた、まさしく夏の風物詩だった。 ゴルフの四大大会のなかで、イギリスで開催される全英オープンゴルフだけが、日本に住む人々が起きている時間にライブで 観戦することができる。もちろん、最終日の優勝争いを観戦するためには、かなりの夜更かしをしないといけないが、 少し観るだけならば、中学生が起きている時間でも大丈夫だった。

放映が始まったときに中学生だった私は、1982年に放映が始まったことも知らずに、ほとんど放映開始直後から 全英オープンゴルフを観ていた。そして、知らず知らずのうちに、世界のゴルフ・プレーヤの名前や特徴を覚え、 セント・アンドリュースをはじめとするスコットランドのリンクス(海岸のゴルフコース)やイギリスへの憧れを 心のなかに育てていった。そして、2003年にイングランド南東部のサンドイッチにあるロイヤル・セント・ジョージズで 行われた全英オープンゴルフを観戦し、そのしばらくあとに、セント・アンドリュースでプレーをする僥倖に 恵まれた(ただし、全英オープンゴルフの舞台のオールドコースではなく、隣接するニューコース)。

このように考えてみると、私は、テレ朝の全英オープンゴルフの放映のおかげで、イギリスの地理、風土の魅力を知り、 また、ゴルフの愉しさを教えてもらったことになる。そして、この放映を観るのは、無料(フリー)だった。

グローバル化した世界のなかで、国際的なスポーツは、巨大な収益をもたらすコンテンツとして、注目を集め、 放映権がうなぎ上りに高騰している。その結果、スポーツ報知の記事によると、「放送権の高騰を受けてスポーツ中継は 減少傾向にあり、ゴルフ界でもその流れは顕著。全米オープンは2020年、全米プロは21年を最後に地上波から消えた。 4大会ある海外メジャーでテレビ観戦できるのは、マスターズのみとなった。」という状況になった。

女子ゴルフのメジャー大会のアムンディ・エビアン選手権において、日本人の古江彩佳選手が奇跡的な大逆転勝利を 挙げた翌週に、地上波の全英オープンゴルフの放映は幕を閉じた。スターの誕生と共通経験となるプラットフォームの 喪失、これからの社会を象徴するような出来事であった。

ところで、日本では、甲子園出場をかけた夏の高校野球の都道府県予選が佳境に入っている。この暑さのなかでの 夏の甲子園は、持続可能なものであるとは思えないが、それはさておき、佐賀県の予選の状況を調べてみたところ、 ちょうどベスト8が出揃ったところであり、ベスト8に残ったすべての高校が公立高校であるということがわかった。 これはちょっとした事件ではないだろうか。

佐賀県予選の出場校は計36校、その中には、佐賀学園、龍谷、早稲田佐賀、東明館といった甲子園出場経験のある 強豪私学も存在している。これらの私学がベスト8にすら進めなかったというのは、各地の公立高校の切磋琢磨と 鍛錬の賜物だったのではないだろうか。

2000年代、日本社会は格差社会への道をまっしぐらに駆け抜けていった。その道中の2007年、佐賀北高校という 全国的には全くと言っていいほど注目されていなかった公立高校が、帝京、広陵といった並み居る私学強豪を倒して、 夏の高校野球の頂点に立った。これはまさしく事件だった。

あれから17年、佐賀北高校で公立学校が勝てることを身をもって経験した選手たちのなかから何人もの指導者が生まれ、 佐賀県内で切磋琢磨している。

今回の佐賀の乱は、世界、日本全体から見ると、小さな出来事かもしれない。ただ、グローバリゼーションも、 新自由主義も、全能ではないし、今後長く持続可能なものとは思えない。「選ぶ」が跋扈する世の中にあって、 無心に「育てる」ことに専念する人々のなかから、この世界、日本の流れを変える人々が生み出される可能性は十分にある。

ちなみに古江彩佳選手の身長は153cm。規格によって「選ぶ」仕組みだったら、はじめから圏外とされたかもしれない。 慧眼の父が娘を「育てる」ことに迷いなく向き合い、古江選手自身が「育つ」ことを希求したからこそ、美しいレマン湖のほとりで 遙かな頂きに立つことができたのだろう。

炎暑のなか、くれぐれもご自愛ください。

Hopefully, see you next month!

2024/4/16(Mon) めぐる4月

年度が改まって、今年も4月がやってきた。何度も経験してきた4月だが、一つひとつの4月が 特別であり、いとおしい。大学のキャンパスでも大勢の新入生を迎えて、久方ぶりに全新入生が一斉に 入学式に参列した。そして、半月、桜は散り、汗ばむ陽気となっている。

授業が一巡して、身体も少しずつ新学期に馴染んできた。4月のキャンパスは熱気に溢れている。そのため、 気持ちも高揚しやすい。しかしながら、大学の4月はマラソンの入りのようなものであり、オーバーペースは禁物である。 私の場合、人生のライフサイクルという観点からも、下り坂に差しかかっている。人生の下り坂というのは、マラソンでは 後半の上り坂にあたるのだろうか。前半から蓄積してきた疲労もかなりのものとなり、苦しいところである。 だからこそ、身体の声に耳を澄まして、自分のペースで進むことが求められている。

今年度担当しているある授業で、学生に生まれた日の新聞を紹介してもらっている。2年生の現役生は、2004年度の出生コーホートとなる。 一人ひとりの発表を聴きながら、彼・彼女らが生まれた2004年度には、震災、感染症、国際紛争、地球温暖化など、現在にいたる重要な諸課題が ほとんど出揃っていたことに気づかされた。ここ20年間、これらの問題についての対策がどのくらい進んだのかを考えると、 ただただ沈黙せざるを得ない。

グローバル化する社会のなかで、さまざまな国、地域に住む人々がつながってきているが、同時に、複雑化する世界、社会のなかで、 共通のプラットフォームをもつことが難しくなり、これまで公共の課題であったものの民営化、私事化が進んでいるように思われる。

2004年の天声人語に「自己責任」論に対する批判が論じられていた。この概念の用いられ方は、実に罪深いものであった。救済を必要とする人々が 住む地に我が身の安全を顧みず赴き、囚われ人となった人に、国のトップが投げかけたものであったからである。

公務員は全体の奉仕者である。公務員の頂点に位置づく内閣総理大臣は、全体の奉仕者中の奉仕者である。分断を作ってはいけないのである。

しかしながら、分断政治の恐ろしさを、マス・メディアも人々の多くも十分に認識してはいなかった。そして、「自己責任」論は、この国を覆い、 小泉劇場のなかで行われた郵政選挙では、郵政民営化に反対する自民党議員に対して、「刺客」なる対立候補が送り込まれて、あからさまに分断を行う 「新しい」政治が始まった。

「新しい」政治は、公共性なるものをひたすら解体し続けた。ちょうどこの時期、国立大学は独立行政法人化されているが、現在、政権与党を 支えている民間企業に対して多大な税金が横流しされている一方で、多くの国立大学は予算を削減されて、貧窮に喘いでいる。

本日、岸田内閣総理大臣が戦後八番目の長期政権となった。支持率は20%前後と低迷し、圧倒的な不支持を誇っているなかで、着実に記録を更新している。 不評を極めているマイナンバー保険証、自民党の裏金問題、カルトである統一教会との癒着問題など、解決するならば、後世まで功績と讃えられるような 案件が山積しているが、これらを解決させないでうやむやにしているところが延命の秘訣となっているのだろう。

長生きの秘訣は、ぜひとも教えていただきたいところだが、このような長生きは望むものではない。国のトップが在任記録を更新しても 国民の大多数から祝福されていないということは、何とも残念なことである。

イチローの大リーグ安打記録の更新に喜んでいた日々が懐かしい。

どうぞくれぐれもお身体とお心に気をつけて、お過ごしください。

Hopefully, see you next month!

2024/1/27(Sat) 2024年

2024年の日本の幕開けは、あまりにも衝撃的なものであった。正月の帰省の家族団らん中に発生したマグニチュード7.6という 激烈な能登半島地震の発生により、能登半島はもとより、富山県、新潟県までに及ぶ深刻な災害が生じて、今もなお被災地では、 厳しい寒さの中、極限の暮らしが続いている。翌日の羽田空港での航空機の衝突事故のショッキングな映像とともに、2024年は 一体どのような年になるのだろうかという大きな不安がこの国を覆い尽くした。

コロナ禍以前、大学のゼミナールの夏合宿で、学生たちを引率して、能登半島に出かけた。延伸した新幹線に乗って、 これまで出かけたことのない土地を経験してみようということで、歴史の宝庫でもある能登半島を選択した。 新幹線で金沢まではあっという間で、金沢からはレンタカー3台に分乗して、輪島を経由して、珠洲に向かった。 能登半島は深かった。金沢を午前中に出たのだが、途中、能登の一宮や輪島の千枚田に立ち寄ったとはいえ、 目的地の珠洲に到着したのは、もう夕方だった。

あの時に記憶は鮮明に残っている。輪島の千枚田を降りて海岸線を歩いたこと、輪島の朝市でおばちゃんたちの元気にかけ声に こちらも元気をもらった上に、ノドクロやヒラメなどの高級魚を保冷バッグ一杯に詰めてもらってたったの1000円だったこと、 能登半島の突端に位置する珠洲の海岸から大陸が見えるかと遠くを眺めたこと、珠洲市内のスーパーで買い出しをしながら 夕方までに目的地に到着したことに一安心したこと、珠洲の「のとじ荘」という旅館がとても立派な旅館ですべてが美しかったこと、 遠路東京から来た私たちに、旅館のスタッフの方が能登暮らしの苦労をいろいろと聞かせてくれたこと、そして、能登路の帰りに、 山深く起伏のある道を車で走りながら、もしも道路が寸断されたら、集落の人たちはどうするのだろうかと不安がよぎったこと、 今、コラムを執筆しながら、当時のさまざまな思いが湧き上がってくる。

たった一度だけ訪ねた私ですら、こうした日常の風景とどこかで出会った人々が失われたことに心の痛みを抱えている。 ましては、ここに故郷があったり、ここに住んでいたり、さらには、ここで家族や知人を失った人たちの思いは、 いかばかりであろうか。

日本列島は、太古の昔から自然災害に悩まされてきたわけだが、昨今の自然災害の多発化は、明らかに以前とは異なっている。 自然災害には、誰もが巻き込まれうるものである。パンデミックもしかりである。そうである以上、政治はこうした自然災害から 日本列島に住む人々を守ること、そして自然災害が発生したときに被災者のダメージを最小限に抑えて、可能な限り安心できる 暮らしを提供すること、を第一の課題にする必要がある。

テレビではほとんど報道されないが、珠洲は原子力発電所の建設が予定されていた土地であった。もし珠洲に原子力発電所が 建設されて稼働していたら、福島に続く大惨事になっていた可能性が十分に考えられる。粘り強く反対運動を続けた人々、 そして、土地を手放さなかった人々が、珠洲を、能登半島を、そして日本を救ったといえる。

東京新聞

日本の政治と社会はどうにもならないと諦めるのではなく、故郷を守るために、粘り強く政治や社会に関心を 持ち続けて、戦った人たちのおかげで、(そして、どのような経緯であれ、その声に沿った決定をした人たちによって)、 最悪の事態は避けられたのである。このことは国会でもメディアでももっと光を当ててもよいのではないだろうか。

年末からの大きなテーマになっている政治家の裏金問題も、派閥問題にすり替えられつつあるが、 そもそもは政治の公共性の欠落の問題に起因している。 政治とは誰のためのものであるのか。自然災害を避けることのできない日本列島に住む私たちは、これからの 暮らしの安全、安心を実現するために、目の当たりにしてきたさまざまな出来事をすぐに忘却することなく、 政治や社会に関心を持ち続けることで、少しでもましな社会を目指していきたい。

今は大寒と立春の間の一年でも一番寒い時期ですが、少しずつ陽射しが強くなっています。コロナも第10波で まだまだ油断はできませんが、いろんなことに注意しながらも、それぞれの場所で、自分の仕事と暮らしを折り目 正しく行うことが、ひいてはbetterな社会につながるものだと思います。どうぞくれぐれもお身体とお心に気をつけて、 お過ごしください。

Hopefully, see you next month!

2023/6/26(Mon) 越境

週末、大学の父母の会の出張で、福岡と長崎に出かけていた。2022年に部分開通した西九州新幹線にも乗車した。 在来線特急かもめから武雄温泉駅で乗り換え時間1分でホーム向かい側の新幹線かもめに渡り鳥、そこからはあっという間に、 長崎に到着した。

鳥栖から武雄温泉までの肥前路は、水田とその向こうに連なる背振山地が広がり、風情豊かであったが、新幹線区間は、 トンネルが多く、車窓を楽しむ雰囲気ではなかった。新幹線網が日本列島の各地に張り巡らされると、高度経済成長で 寂れつつあった地方も栄えるというのが、田中角栄の日本列島改造論の主張だったが、2020年代の結末は、この 見立てとは大きく違うものであった。

日本全体では、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線ができて、東京一極集中が進み、九州では、九州新幹線ができて、福岡一極集中が進んだ。 長野県に住む友人によると、仕事で九州に出張があったら、長野新幹線で東京に出て、羽田空港から九州に出かけるとのことだった。東京から全国各地に 出かけるのは便利だが、地方都市同士の移動は、容易ではなく、地方の分断が進んでいるともいえる。

ちなみに私は1980年代に福岡県内の高校で過ごした。高校の修学旅行はスキーであり、新潟県の妙高高原池ノ平まで出かけた。妙高高原は新潟県とはいえ、長野県との県境の 上越地方にあり、長野市から貸切バスで2時間ほどのところにある。したがって、公共交通機関を使うのは、自宅から長野駅までだった。早朝に自宅が あった福岡県大牟田市を出て、西鉄大牟田線と福岡市営地下鉄で、集合場所の博多駅に到着し、博多から山陽・東海道新幹線「ひかり」で名古屋に行き、 名古屋から中央線、篠ノ井線の振り子型特急の「しなの」に乗り換えて、遠路ようやく長野市に到着したときには外は夜の帳に包まれていた。そこから貸切バスに 乗り、妙高高原池ノ平ホテルに到着したのは、午後9時を過ぎていて、延べ15時間にもわたる長旅であった。

今振り返ってみると、若さ漲る高校生はともかく、引率の先生方のご苦労がしのばれる。今の時代だったら、飛行機で福岡空港から松本空港に行き、そこから 鉄道に乗り換えると、お昼過ぎぐらいには到着できそうである。また、長野県の友人の逆コース、福岡空港から羽田空港に行き、東京駅に出て、北陸新幹線に乗るルートでも、 お昼過ぎに上越妙高に辿り着けるようである。時代は変わった。ただ、昔は、回り道も多かったが、その分、痛い目に遭いながらも、面白いこともあった。

またまた、話が脱線してしまったが、今の日本社会の難しさは、共通体験が持ちにくいところにある。先日、私は地域の小学校のコミュニティー・スクール委員会なるものに 出席したのだが、主な議題となったのが、校舎の増築計画であった。このご時世のなか、私が住んでいる地域では、住宅が増え、子どもたちの数が増えていて、数年のうちに、 教室が足りなくなることが見込まれているのである。そして、本来ならば、老朽化した校舎を建て替えるのが一番であるが、この国のお家芸である教育予算不足のため、 増築ということにあいなったのである。増築に伴い、ただでさえ狭い校庭がさらに狭められる予定である。公園で子どもたちが遊んでいると近隣からクレームが 来るような世知辛い世の中でも、子どもたちにはせめて学校のなかだけでも伸び伸びと遊ばせてあげたいが、これでは心許ない。

他方で、日本各地の多くの地方では、子どもたちの数は激減しており、小学校では、空き教室が増えている。また、学校の統廃合も進んでいる。つまり、 同じ日本のなかでも、①子どもという資源が潤沢で、学校や教室、校庭という資源が欠乏している地域(=東京などの都市部)と、②子どもという資源が減少し、 学校や教室、校庭という資源がありあまっている地域(=ほぼ全国の地方部)が併存しているのである。

このような状況であるから、私たちが生きるこの時代では、インターネットやSNSを通して、自分の興味のある世界にアクセスしやすくなっている反面、 相当、敏感なアンテナを張っていないと、他者への想像力が働かなくなるという危険性が背中合わせになっているのである。このように考えると、 Yahoo!ニュースのコメント欄の書き込みのなかに、かなり偏狭なものが、(可能な限り控えめに言って)散見される現状についても、より広く理解できる。

これに加えて、コロナ禍で、移動に制限が加えられたこともあり、バラバラになった(にされた)社会における、それぞれの抱える課題の個別化は、より深刻な様相を帯びている。 また、ほんとうの意味での地方出身の政治家が少なくなっていることも、社会の分断に対する想像力の欠如を増幅しているといえるだろう。現首相の岸田文雄も広島選挙区から選出されているが、 東京の開成高校の出身であることはよく知られていることである。

このように地方と都市が交わることなく、すれ違っている時代のなかで、少しでも社会の現実を知るためには、積極的に越境することが求められているといえる。そのようななかで、 昨年度から東京経済大学でも各地域での父母の会の開催を再開し、昨年度、私は、鹿児島、熊本を訪問した。そして、本年度は福岡、長崎への訪問となった。

今回の旅で、一番印象に残ったことは、福岡でも、電車のなかでの人々の行動がスマホ一色になってしまったということである。これまでは福岡、九州に出かけると、電車のなかで人々が語らう姿を 見かけることも多く、何とはなしに心が和んだものである。しかし、今回は、話をしている人たちを見かけることはあまりなく、無線耳栓(ワイヤレスイヤフォン)をはめて、一心不乱に画面を見つめ、ときには 画面を激しく指で動かしているというような、様子に様変わりしていた。私はこの変化を寂しく思いつつ、文庫本を読んだ。同じ車両で読書をしているのは、私一人だった。

二番目に印象に残ったことは、福岡、長崎のような大都市はともかく、地方の町では、歩いている人が極端に少ないということである。町中では、車はたくさん走っている。しかし、歩いている人を見かけることは、 稀だった。東京に住んでいると、そこら中を人は歩いていて、油断をしていると、狭い道でぶつかりそうになるのだが、今の地方の町では、歩いていて、たまたま人とぶつかることは、相当に難しい。 昭和の国民的映画「男はつらいよ」は、地方都市の街角で、寅さんとマドンナが偶然ぶつかるところから、つかの間のロマンス(幻想)がはじまるというストーリーの数々があったが、今の地方の町には、 このようなロマンスは生まれそうにない。

出会いは、スマホのなかで。現実世界で出会うことは、もはや容易なことではない。そんな世の中になっているような気がした。

ところが、今回の父母の会では、久しぶりに対面で開催できたことと、また、ホストの私が九州人であったことと、そして、父母の方々と私がほぼ同世代であったという、たまたまの好条件が揃い、 久々に、寅さんの世界に戻ったかのような、笑いの絶えない、時間を過ごすことができた。

そもそも仕事で出かけていたことも忘れさせてもらえるような、楽しい時間を共有してくださった東京経済大学の父母の皆さま方に深く感謝するとともに、このような愉快なことも時々ある、東京経済大学への進学をぜひとも おすすめしたいと思った次第である。

長崎では夕方に少しだけ出島の周りを歩いた。Webサイト表紙に出島の写真を掲載しているので、そちらも併せてご覧いただけると幸いである。

地域と時代の越境の喜びを胸に、まずは夏休みまでがんばりたいと思っています。皆さまもどうぞお身体に気をつけてお過ごしください。

Hopefully, see you next month!

2023/4/13(Thu) ChatGPT

2023年、世の中を騒がせているのが「ChatGPT」である。大学によっては、使用を禁止しているところもある。 それらしいレポートがあっという間に書けてしまうという「ChatGPT」、早速その実力を試してみた。

私のアクションは、次の一文のみ。

「教育学のレポートを書いてほしい」

ChatGPTは、余裕綽々(しゃくしゃく)の答え。

「はい、教育学のレポートを書くことができます。」

おぬし、なかなかやるな! それでは、お手並み拝見!

「以下に、教育学の一般的なトピックから、あなたが望むものを選択してください。」

「教育の目的と役割

教育の目的についての考え方

教育が持つ社会的役割について

現代社会において、教育が果たすべき役割について

教育理論

行動主義の理論とその影響

コンストラクティビズムの理論とその影響

社会文化的理論とその影響

学習

学習とは何か

学習の種類について

学習に関する調査研究

教育制度

教育制度の歴史的変遷について

教育制度の構造について

教育制度改革について

教育心理学

学習者の発達について

学習者の個別差について

学習者の動機づけについて

「以上のトピックから選んでいただき、より具体的なテーマを決定していただければ、より詳細なレポートを書くことができます。」

ふむふむ。では、一つ教えていただこうか。「コンストラクティビズムの理論とその影響を教えてほしい」と入力。

「コンストラクティビズムは、現代の教育理論の1つで、学習者が知識を構築するプロセスを中心に置いたものです。この理論は、心理学者であるジャン・ピアジェによって提唱されました。 コンストラクティビズムの基本的な考え方は、学習者が自分自身で知識を構築するということです。学習者は、新しい情報を受け取ると、既存の知識と結びつけ、新しい理解を構築します。このプロセスは、アクティブラーニングや自己学習の形態を取ります。 コンストラクティビズムの影響は、以下のようになります。 教育者の役割の変化:コンストラクティビズムに基づいた教育において、教育者は学習者を指導するだけでなく、学習者が知識を構築するプロセスを促進する役割を担います。教育者は、学習者の既存の知識を活用しながら、新しい知識を取り入れるための手助けをする必要があります。 学習者の自己責任:コンストラクティビズムに基づく教育では、学習者が自己学習する能力が重要となります。学習者は、自己学習のための戦略を開発し、学習の責任を負う必要があります。 問題解決能力の向上:コンストラクティビズムに基づく教育は、問題解決能力の向上につながります。学習者は、新しい情報を受け取り、既存の知識と結びつけることによって、問題解決に必要な知識を獲得します。 創造性の発揮:コンストラクティビズムに基づく教育は、学習者が自分自身で知識を構築することを促進します。このプロセスは、創造的なアイデアを生み出すことにつながります。 認知発達の理解:コンストラクティビズムは、学習者が知識を構築するために必要な認知」

なぜか、ここでストップした。まだ試行錯誤のところがあるのだろう。それにしても、どこの領域においてもこのような受け答えをしているとなると、結構手強い相手だという印象を受ける。

もう一回、お手合わせを願おう。

「教育学のレポートを書いてほしい」

何と今度は全く違う答えが返ってきた!

「もちろんです。教育学のレポートに必要な情報やアプローチについてアドバイスを提供いたします。」

先ほどのAIよりも先生らしさが感じられる。

まず、レポートのテーマを決定しましょう。教育学は非常に幅広い分野であり、多くのテーマがあります。例えば、次のようなテーマが考えられます。

教育の歴史

教育政策

学習心理学

教育と技術

学校組織と管理

教育と多文化主義

あなたが選んだテーマに基づいて、以下のようなアプローチでレポートを書くことができます。

ふむふむ。まるでほんものの教育者のようだ。

テーマの紹介と概要

まず、選んだテーマの背景や歴史、現在の状況などを紹介しましょう。このセクションでは、テーマに関する基本的な情報を提供し、読者がレポート全体のコンテキストを理解できるようにします。

関連する理論や研究の紹介

次に、選んだテーマに関する理論や研究を紹介しましょう。このセクションでは、先行研究を引用して、自分のレポートの論拠とすることができます。このセクションは、選んだテーマに関する情報を提供し、研究の文脈を示すのに役立ちます。

自分の考えや見解の提示

このセクションでは、自分の考えや見解を提示し、論拠を提供することができます。自分の考えを表現する際には、引用した研究や理論を支持するようにしましょう。

結論とまとめ

最後に、レポートの結論をまとめましょう。このセクションでは、選んだテーマに対する結論を述べ、今後の課題や展望について考えましょう。

以上のアプローチを組み合わせることで、教育学のレポートを効果的に書くことができます。また、必要に応じて、具体的な事例やデータを引用することも重要です。レポートを書く際には、文章の流れを考慮し、適切な段落に分けることも

なぜか、今回もまた尻切れトンボとなったが、丁寧な言葉遣いで、下手な先生よりもレポートの書き方の指導が上手であるかもしれないという印象を受ける。

最後に現時点での私の結論を述べたい。ChatGPTの実力は、想像していた以上に高いものがある。これを上手に使うならば、レポート、論文の書き方がわからずに困っている学生たちの助けになることだろう。しかしながら、学生たちがこれをコピペのために使うとしたら、学生たちにとっての貴重な学びの機会が失われることとなる。つまり、道具というものは、いつでも使い方次第ということである。

また一つ、世の中にややこしいものが増えた。このようなソフトウエアが開発されると、これを使って作成した文章を判別するためのソフトウエアが開発されるだろうから、また一つ、新しい仕事が増えることになる。人間とは、このようにして仕事をこしらえる生き物なのだろうか。そうこうしているうちに、まるっとAIに取って変わられる日が来るのかもしれない。

新年度、新しくキャンパスで学び始める学生たちには、喧噪のなかにあっても、自分と向き合う時間を大切に、大学時代という貴重な学びの時間を過ごしてほしいと願っている。

新年度早々、お騒がせいたしました。お身体に気をつけてお過ごしください。

Hopefully, see you next month!

2023/4/10(Mon) 春風

2023年になってから今日に至るまでコラムを更新していなかった。寝込んでいたわけでもなく、遊んでいたわけでもない。 まさしく「仕事」に忙殺されて、コラムに向き合う「こころのゆとり」を持てなかった次第である。この状況は、今も続いているのだが、 春風が私の背中を押してくれている。4月というのは、学校人にとって、特別な月なのだ。

3月、4月と対面での卒業式、入学式に参列した。「祝福」というものは良いもので、他者の門出を祝うことで、祝う側も 幸せな心持ちになる。「戦」のなかでは、「こころのゆとり」を持つこともできないが、「祝」のなかでは、自然に「こころのゆとり」が 生まれる。キャンパスの中庭で延びる若竹のように、節目、節目を重ねることで、力強く伸びていくことができる。

学ぶことは、ただ知識を積み重ねていくことではなく、どこかでジャンプすることである。自分の限界を乗り越えていくこと、 これに勝る喜びはない。ただ、それは一人ではできない。温かく見守ってくれる他者がいて、一緒に乗り越えていこうとする他者がいて、 はじめて実現することである。

将棋の藤井聡太六冠の躍進は目覚ましいものがあるが、藤井六冠を支え続けている師匠の杉本昌隆八段の存在の大きさは、 誰しもが認めるところだろう。

杉本八段は、1968年生まれで、羽生善治永世七冠の2歳上である。つまり、杉本八段は、悲運の世代であったということになる。

のちに将棋界を席巻することになる 羽生世代の猛者たちに突き上げられ、追い越され、それでも決して諦めることなく、自分のペースで上達を重ねて、奨励会を 勝ち抜けた末、プロ棋士となり、B級1組まで辿り着いた苦労人である。愛弟子と同じC級1組で対戦し、師弟対決に勝利して、 50代でB級1組に復帰したニュースは、今でも心に残っている。50代で順位戦で昇級するというのは、並大抵のことではない。

また、羽生善治永世七冠の師匠が、その全盛期が大山康晴十五世名人が君臨した時代と重なり、タイトル戦で苦労続きだった 二上達也九段だったことも味わい深い。二上九段は、26回タイトル戦に出場し、そのうちタイトル獲得は5期、 棋聖戦ではあと1期で永世棋聖に迫りながらも、届かなかった。

二上九段は、将棋の実力もある上に、すぐれた人格者でもあり、文才にも恵まれていた。ちなみに私が将棋の戦法を覚えたのは、 家の近くの書店でたまたま見つけた二上九段の本からであった。初心者にも、子どもにも、とてもわかりやすい本だった。

人の人生を一代だけで見ていると、運、不運があるように見える。しかし、二代、三代と重ねると、未完のプロジェクトと 思われたものが、どこかで花を咲かせることがある。自分の限界に向き合い、諦めないで励み続けることは、次の世代のジャンプに つながりうるものなのである。

私たちは、先人が育ててくれた竹林、緑豊かなキャンパスから吹いてくる春風の心地よさに包まれながら、 今日も学んでいる。

どうぞ学び豊かな新年度をお迎えください。

Hopefully, see you next month!

2022/12/16(Fri) 選択

いろんなことがあった激動の2022年もあと半月、間もなく冬至を迎える。4月からここまで対面授業を続けることができたのは、 2019年度以来のことだが、コロナ禍は続いており、まだまだ予断は許さない状況である。

前回のコラムで、所得制限により児童手当が廃止され、国に税金を収めるのみで子育て支援は一切受けられない世帯が生まれることの 重大な懸念について記したが、防衛費(=軍事費)をめぐる議論は、児童手当以上の深刻さで、日本の政治の機能不全を露呈している。

この人々が窮乏化している少子高齢化社会のなかで、軍事費をいきなりGDPの2%まで上げるということ自体、十分な精査と議論が 求められることであるにもかかわらず、NHKのニュースで流されるのは、財源を増税で賄うか、あるいは国債で賄うかという、自民党という 一政党のコップの中の議論ばかりである。そもそも、国家の財政が立ちゆかなくなっているのに、軍事費2倍、さらなる増税あるいは国債発行という 政策が断行されるならば、インターネット上で人々が嘆いているように、「このままじゃ、外国が攻めてくる前に、日本が滅んでしまう」ことに なりかねない。

もちろん、国防というのは国家の重要な課題であるが、国防とは軍事力の強化のみで実現するものではなく、国際関係の賢い戦略によって 成り立つものである。「敵」基地の先制攻撃によって、国防を実現しようとしているようだが、先制攻撃は、相手に正義の自衛戦争という大義名分を 与えるものであり、危険極まりないものである。しかも、相手がこちらを攻撃しようとしているちょうどその時に、先制攻撃によって、 攻撃の目を摘むなどというのは、神業のようなものであり、実現可能性があるようには思えない。

国民が飢えながらも、核開発に巨額の資金を投入している北朝鮮のことを、私たちの多くは、あり得ない国家であると一笑しているが、 この20年間の間、世界の多くの国々が国民所得を大幅に伸ばしているなか、国民所得が全く増えない日本が、軍事費のみ2倍にしていると聞けば、 第三者の外国人の立場に立つと、この国はなぜわざわざさらに世界から取り残される道を選ぶのかと笑うしかないだろう。

統一教会が与党の議員たちと深いズブズブの関係にあることがわかったとき、なるほど、だから、この国の政権は、意図的に日本を衰退させる 政策を進めてきたのかと合点がいったものだが、事がそんなに単純ではないことは、もちろん承知している。むしろ、近年の政権や政策からは、 悪よりも、無知の匂いを強く感じる。そして、何はともあれ社会の全体像を捉えている悪よりも、自らの思考と行いの愚かさに気づけない無知の ほうに、より多くの怖さを感じる。

軍事費の話に戻る。軍事力が戦争の抑止力になるというのであれば、軍事費が高い国ほど、平和な国となるはずである。ところが、決してそうは なっていない。JICA(独立行政法人 国際協力機構)のホームページには、「軍隊を持たない国、コスタリカ共和国」という記事があり、 「今の日本が手本にしたい国ナンバーワン」「軍事力を教育力へ切り替えたら他国までを幸せに」「徹底した戦争排除と自立平和」「世界で重要な環境保護先進国」 という小見出しが並んでいる。日本をワールドカップで破ったコスタリカ共和国は、南北に国境線をもちながらも、非武装国家として屹立している。

「軍隊を持たない国、コスタリカ共和国」

もちろん、コスタリカ共和国と日本では、地政学的な条件も違う。コスタリカを真似せよというわけではない。ただ、日本にはこの道しかないという 決定の方法は、はなはだ危険であり、いくつもの選択肢のなかから熟考して選択するのがリスクマネジメントの基本である。

わずか七十、八十年前に、日本は、先軍政治を行い、その結果、国民は塗炭の苦しみを味わい、その命も奪われ、同時に、根こそぎかり出された兵士たちは、 他国の人々の生活と生命を蹂躙することとなった。加害者となった兵士たちの心の傷が、家族関係を歪めて、今もなお、苦しみが引き継がれていることが、 先日のNHK首都圏ネタドリ「戦争のトラウマからアルコールに依存した父 今も続く家族の苦しみ」で放映された。これは実にすぐれたドキュメントだった。

私たちは過去から学び、未来のために、まず何に投資すべきかを冷静に考えなくてはならない。 私たちに今必要なものは、ミサイルではなく、子どもたちを安心して通わせることができる学び豊かな学校であり、 これを支える心ある知性豊かな教師たちであると、私は考えている。

一年間、お世話になりました。どうぞ平安な年末年始をお迎えください。

See you next year!

2022/11/28(Mon) 亡国

今年は秋がしっかりとある年だった。関東では秋晴れの日が多く、気候に恵まれた。今の世界、日本の情勢を考えると、なかなか晴れやかな心に至らないのだけれども、 お日さまの光と爽やかな風は、有り難いものである。そして、大学の後期もあっという間に2ヶ月が過ぎ去った。

順風のときには、自分の課題もどこかに隠れてしまうのだけれども、逆風になると、これまで見えなかった課題も明らかになる。人生がマラソンであるとすると、 どこかに折り返し点があり、前半が追い風だったならば、後半は向かい風となるのは、避けられないことである。私は、日本の人口が1億人を突破した年に生まれた。 もしも長寿に恵まれるならば、1億人を切る年にこの世を去ることになるかもしれない。このような世代であるから、もちろん、個々の人生に違いはあるものの、 総じて、人生の前半戦と後半戦では、見える景色が大きく異なってくるはずである。

今年の秋、世界の人口は80億人を突破した。2011年の秋に70億人に到達してちょうど11年で10億人が増えたことになる。世界と日本では、見える景色が大きく異なっている。 今後は、より広く世界に目を向けていかないと、日本は衰退途上国から脱出できなくなることだろう。そして、世界の人口が激増しているということは、 今後、地球環境問題、さらには水資源や食糧問題が深刻になるということである。食糧自給率の向上と第一次産業従事者の仕事と生活の保障は、喫緊の課題といえる。

日本の少子高齢化は、自然現象ではなく、意図したものかどうかは定かではないが、政策的に創られた部分が大きい。高齢者が圧倒的な票をもつシルバー民主主義のなかで、 子育て世代全体に対する安定的、持続的な支援は行われず、場当たり的な対応が繰り返された。児童手当などその最たるものである。民主党政権の目玉であった子ども手当の 給付に伴い、扶養している子に対する税金の控除である扶養控除が外された。その後、自民党政権となり、子ども手当は児童手当となり、所得制限も設けられた。それでも、 扶養控除も児童手当もないのはあまりにも不公正なので、所得制限を超える世帯にも減額した児童手当が給付されていた。ところが、この秋から、養育者のいずれかが 所得制限を超えると、扶養している子に一切国は支援しないという、前代未聞の政策が実施されることとなった。

そもそも日本は累進課税制度をとっており、所得が高くなるとその分税率も上がり、納める税金も高くなっている。そして、自治体の子育て支援には、多くの場合、 所得制限が設けられている。そのため、国が定めた所得制限を超える扶養者は、自治体の子育て支援からも除外されている。つまり、政府、自治体に対して高い税金を納めて いるにもかかわらず、自分の子どもは、政府、自治体による支援から除け者にされるという、理不尽な事態が生じているのである。

首相や関係閣僚クラスが本気になれば、これを覆すことぐらい、容易にできるだろうに、この理不尽な事態の大きさがわかっていないようである。 人は除け者にされた恨みを一生忘れることはない。自分を除け者にする共同体に対して心から愛着を覚えることはない。今回、支援から外される保護者や子どもたちは、 これまで沢山の納税と勤労によってこの国を支えてきた人たちであり、これからこの国のさまざまな領域において社会を支えてくれるであろう子どもたちなのである。 その人たちにこの国はあなたたちのことを一切サポートしませんよというメッセージを送っているのである。わずかをケチって、どれだけ大きなものを失っていることか。

一生懸命働いて一生懸命子育てをしていると罰ゲームを受ける。寡聞にして、少子化を問題視していながら、このような政策を堂々と行っている国の存在を、私は知らない。 このような政策を行う国で、どのようにしたら少子化に歯止めがかかるのか。私にはほんとうにさっぱりわからない。

社会や共同体のために税金を納めることはやぶさかではない。ただし、それは、その税金が社会をよりより方向に前進させるように使われていることが前提となっている場合である。 この前提がなくなり、税金が与党政治家のサポーターのために私物化されているのであれば、私たちは当然の権利として異議申し立てをして良いはずである。 私は、未来の社会を担う子どもたちとその家族をないがしろにする政治は、最早政治とは言えないと考える。政治という営みが公共的なものであるとするならば、 何よりも社会の土台こそに財を投資しなくてはならないはずである。

もちろん、子育て中の経済的に困難を抱える人々は、より大きなサポートを受ける必要がある。ただ、このことと子育て中のすべての人々を労り、大切にするということは、両立できることで あり、両立すべきことである。私たちはもう、亡国への道を歩んではならない。

それでは皆さま、寒くなってまいりました。お身体にお気をつけてお過ごしください。

See you next month!

2022/9/26(Mon) 清水

夏休みが過ぎ去り、大学も後期の授業が始まった。キャンパスには、大学生たちが溢れている。9月上旬には、静岡県の清水にて、2年半ぶりのゼミ合宿を実施した。清水を選んだのは、卒業生がそこで教職に就いており、卒業生の授業から学ばせていただくためだったが、この選択は大正解だった。

日本各地を巡ってきた私だが、土地柄というのは実に大きなものであると感じている。土壌の良いところには良い作物が育つように、土地柄が人々に与える影響は大きい。もちろん、土地柄の善し悪しを判断しているのは、私という偏りをもつ一人の人間であり、この判断は客観的なものではない。それでも、土地柄に対する私の直観は、その土地に降り立った瞬間に作動し、ブレることは少ない。

駅から降り立ってすぐに清水は良い土地だと思った。事実、三保の松原、駿河湾という海に、日本平、富士山という山を仰ぎ、清水港の海の幸は絶品で、日本平からの360度の絶景は、筆舌に尽くしがたいものがあった。芭蕉だったら、どんな句を残しただろうか。

このコラムの読者の方ならばご存じのように、私は失敗から学ぶことをとにかく忌避する日本社会のシステムには深く絶望しているが、日本列島のさまざまな場所の風景、土地柄をこよなく愛している。だから、タモリが日本の絶景を辿る地理番組「ブラタモリ」もよく視聴する。しかしながら、9月24日(土)放送の「ブラタモリ」には、この番組の限界が明確に写し出されていた。自然の造形の妙である下北半島の美しさとその地形ゆえにここが海の幸の宝庫であるという心地よい物語が語られる一方で、この美しい土地に原子力発電所や使用済み核燃料関連施設がこれでもかというほどに押しつけられている現実については見事に一言も触れられなかった。これこそが日本社会のシステムを体現している「公共放送」なるものの現実である。

このような話をすると、「現実はキレイごとだけでは済まないんだぞ。人々は生活していかなくてはならないのだから。」とすごむ人が現れる。それはその通りなのだが、私が伝えたいことは、現実離れした理想の世界を実現させよということでは全くない。ただ、マス・メディアには、事柄の表面や都合の良い面だけでなく、負の側面もきちんと伝える責任があるということである。私たちは正しく観ることができないと正しく考えることもできないのだ。

冷静に考えてみると、下北半島が壮麗な美しさをもつ、豊かな海の幸の宝庫であることを賞賛すればするほど、なぜ政府と企業はそのような美しい土地に深刻な環境汚染につながりうる核施設を次々に建設したのかという疑問が生じてくる。そうなると、建設を推進した人々は、「国賊」ということになってしまう。結局、情報を隠蔽することで、その論理は理解されずに、人々からの非難がブーメランのように返ってくるのだ。

人間が信頼に足るものであるならば、情報を過不足なく伝えたときに、集団として大きく間違った判断はしないはずである。結局のところ、「日本人」なるものは、「日本人」を信用していないのであろう。その結果、正確で多面的な情報を伝えられることはなく、「愚民」にふさわしいと判断された歪んだ情報のみが伝えられる。

そして、伝えられる情報が歪んでいると、それを受けての集団としての判断も歪んだものにならざるを得ない。二・二六事件の青年将校たちの判断、日中戦争に突き進んだ軍部の判断、対米英戦に踏み切った政府の判断とこれを支持した大多数の国民、現在のさまざまな情報をもつ私たちから観ると、正気の沙汰とは思えないような判断が、その時代時代の「まとも」な人たちによって行われてきた。

現在のロシア国内の情報統制はもちろん深刻だが、日本のマス・メディアから発信される情報も2010年代以降随分と偏ったものになっている。報道の自由度ランキングで日本が大きく順位を落としているのも気になるところである。

生き物は光ある方向を目指して進んでいく。

戦時期の日本や現在のロシアのように、後ろ暗い道のほうに進むのではなく、明るい未来に進みたい。そのためには、過去や現在の闇を見つめる勇気が必要なのだ。

さて、清水は台風15号の被害に伴う断水のため、大変な状況のようである。被災者の生活の復旧を祈るとともに、この国がどのように税金を使い、どのように困っている人々に向き合うのかをしっかりと観て、次の選挙につなげたい。

それでは皆さま、これから学びの秋です。充実した日々を送られますよう。

See you next month!

2022/8/25(Thu) インパール

6月のコラムを書いたあと、大学の校用で、鹿児島、熊本、福岡を訪問した。鹿児島は中学時代以来の再訪で、改めて市街からの桜島の近さと迫力に圧倒された。仕事の間隙を縫って、知覧の特攻隊の基地を訪ねて、前途洋々たる若い命に死を選ばせた、あの時の日本社会について思いを深めた。

一度あったことは二度目もあり得る。史上最悪の作戦と呼ばれているインパール作戦で多数の死者を出したあと、生き残った兵士たちがどのような末路を辿ったのかを追った8月15日放映のNHKのドキュメント「ビルマ絶望の戦場」では、ビルマ方面のイギリス司令官ウィリアム・スリムの次の言葉が紹介されている。「日本軍の軍指導者には『道徳的勇気』が決定的に欠けている。自分が間違いを犯したこと、計画が失敗して練り直しが必要であることを認める勇気がない。」

残念ながら、この話は、ただの昔話ではない。国民の多数が反対している疑惑の元首相の「国葬」、「反日」カルトに乗っ取られていた「政権政党」、このような長期腐敗体制の下で、必要な「誤り」の見直しは、見事に行われずに、あちらこちらで現代の「インパール作戦」が繰り返されている。

「身の丈に合わせてがんばって」という一言により「民間試験」の大学受験導入を転覆させた元文部科学大臣が「(旧)統一教会」とのズブズブの関係で話題になっているが、そもそも「国士」を気取って「靖国神社」を参拝しながら、「(旧)統一協会」にどっぷり浸かるとは、一体どういうことなのだろうか。

「ビルマ絶望の戦場」では、兵士が飢餓状態で死地を彷徨うなか、戦闘継続の指令を与えた高級将校たちは、毎晩ラングーンの遊郭で遊び、イギリス軍がラングーンを制圧する直前に、航空機でタイに逃げ去ったことが伝えられていた。。

開いた口がふさがらないとはこのことだが、差別的な発言を繰り返しながらも、差別したことはないと宣っている議員が野放しにされるどころか、政務官に登用されている今の日本の精神風土は、「ビルマ絶望の戦場」と通底するものがあるのではないだろうか。

さて、「日本軍の軍指導者には『道徳的勇気』が決定的に欠けている。自分が間違いを犯したこと、計画が失敗して練り直しが必要であることを認める勇気がない。」という言葉だが、これは個人の問題ではない。「自分が間違いを犯したこと」を決して認めない「無敵の男」「無敵の女」が爆走できる精神風土こそが問題なのである。

私たちは失敗から多くのことを学ぶ。そして、失敗から学べる人は大きく成長する。ところが、この社会の精神風土が「失敗を殊更大きく叩く」一方で、「失敗を認めず居直る人間には沈黙し、やがて忘却する」ものだから、上に上り詰める政治家や官僚は、この法則に熟達する一方で、人間としての成長が失われるのである。

選挙が終わって、多くの人々やその家族を不幸に陥れたカルトとそれを有形無形のかたちで支援し、持ちつ持たれつの関係にあった政治家たちが叩かれているが、政治家たちはのらりくらりとやり過ごせば、きっとこの国の愚民たちは次の選挙の頃にはすっかり忘れると思っていることだろう。そして、その政治家たちの見立ては、あながち外れてはいないのである。

しかしながら、政治家の役割が国民の福祉を向上させて、国際社会における国の政治的、経済的、文化的プレゼンスを高めるものであるとすれば、国民の民度を高めようとしない政治家は、最早政治家とは言えないと思うのだが、いかがだろうか。

私たちは、特攻隊員として前途ある人生を絶たれた若者たち、ガダルカナル島・ビルマの悲惨な戦場で無念を最期を迎えた人々のためにも、失敗は素直に認めて、すべての人間が経験から学び成長できる、まともな社会をつくる責任を負わされているのである。

それでは皆さま、残暑の8月、お元気でお過ごしください。

See you next month!

2022/6/6(Mon) 梅雨入り

6月となり、今日は雨の月曜日である。東京は今日から梅雨入りのニュースが入っている。九州、四国に先立っての、関東甲信越地方の梅雨入りである。

このところ、アメリカで銃の乱射事件が相次いでいる。痛ましいことである。アメリカの気候については詳しくは承知しないが、同じく北半球の温帯に位置する日本では、6月に無差別殺傷事件が起こることがしばしばある。私たち人間は外界との相互作用のなかで生きているのだから、心身の状態に気候の与える影響は大きなものがあるはずである。2022年の6月が平穏であることを祈るばかりである。

話は変わる。子どもたちの健やかな成長のためには、発達段階に応じたふさわしい規模の共同体の存在が求められると、私は考えている。島で生まれ育った知人たちの穏やかなたたずまいからもこのことを痛感する。ところが、近年のインターネットやSNSの急速な普及は、この共同体の規模をあり得ないような水準まで拡大してしまっている。幼い頃からお山の大将になる機会も与えられないまま、情報テクノロジーの序列化のなかで自分自身の身の程を知らされることが、子どもたちのモチベーションや成長にどのような影響を与えるのかは、真剣に考えるべきことだと思われる。

私自身、最近、ネットで将棋を指してみて、日本にはこんなに将棋が強い人たちがいるのかと驚いた。そして、自分の将棋のレベルがこの程度のものだったのかと何だか悲しい気持ちになった。たとえ地方の道場では無敵でも(これはもちろん私のことではない)、日本中の猛者が集うネット空間では、平凡なアマチュア将棋指しの一人になってしまう。ほんとうに、日本中には、とてつもない水準のアマチュア棋士たちがわんさか存在しているのだ。これは他の領域においても同じことだ。

どこにいても全国の猛者と切磋琢磨できるこの環境は、メンタルも強い「強者」には、うってつけの環境かもしれないが、普通の人間ならば、そこから先に進むことを躊躇してしまう場合が多いのではないだろうか。これまでものちに成功することになる子どもたちは小さな共同体のなかで守られ、褒められ、自信をつけてから、大きな共同体にはばたいていった。今をときめく大谷翔平選手や藤井聡太五冠も、周りの大人たち、そして、守ってくれる小さな共同体に恵まれていた。彼らは決してはじめから熾烈な競争社会に裸一貫で晒されていたわけではないのだ。

前回のコラムで、これからの時代の学びにおいて、最も大切になることは、自分自身を知ることだと書いた。この考えに変わりはないが、自分自身を知ることは容易なことではない。イギリスの教育学者アイヴァ・グッドソンは私に語った。「四十代後半ぐらいでは自分がどんな存在であるかなどまだわかりはしない」と。自分自身を知ることは、さまざまな他者やさまざまな世界と出会いながら、生涯にわたって追究しつづけていくことである。

そうであるから、「客観的なデータ」によって十代の若者に「おまえには才能はない」と最後通告を突きつけるのは、「科学的」ではないのだ。あの本田圭佑ですら15歳の時点ではJリーグのユースチームに入ることができなかった。その彼が、イタリアセリエAの名門クラブACミランに入団し、日本代表の中心選手としてワールドカップで活躍することになるのである。

あの時代にはまだ「客観的なデータ」は、今のような規模では存在しなかった。データの精緻化は、両刃の剣である。使う人間が相当に賢くならないと、データなど知らなかったほうが良かったということにもなりかねない。最新のテクノロジーであっても、人の幸せに寄与するかどうかは、結局のところ、使う人間の見識次第なのである。

これは街を破壊して人々に憎しみと絶望と死をもたらすミサイルと人々の楽しい行楽のために明日の天気を正確に予報する人工衛星が同じテクノロジーの応用であることと同じである。

それでは皆さま、胸突き八丁の6月、お元気でお過ごしください。

See you next month!

2022/5/30(Mon) 旅解禁

4月、5月と季節が進んで、昨日、今日と東京は猛暑である。4月、5月と対面授業が続いたのは、2019年度以来のことであり、連休明けの学生たちのぽつりぽつりの欠席も含めて、キャンパスも日常に戻りつつあるといえる。それでも、コロナ禍は続いており、まだ安心できる状況では全くない。アクセルとブレーキのバランスに留意しながらの学校生活が続いている。

最後にゼミ合宿を行ったのが2020年の2月のことであり、3月から学校は一斉休校となったので、ほんとうにギリギリのタイミングだった。2020年4月にゼミに入った2年生もすでに4年生となっている。ちょうど今日から教育実習が始まり、教壇に立っているはずだ。彼・彼女らはまだゼミ合宿に行った経験がない。

1998年8月には九州でゼミ合宿を行った。1999年8月には北海道でゼミ合宿を行った。どちらもゼミ生にとっては、大変疲れるものだったと思うが、現在の学生たちは、トラブルと遭遇するチャンスさえも奪われている。ぶつかり合うことから成長が生まれるのだとしたら、コロナ禍がもたらしたものは、想像以上に大きい可能性がある。

一方で、この間、You Tubeなどには、すぐれた動画コンテンツが数多くアップロードされている。とりわけ、各種スポーツのコーチングのコンテンツの質の高さは、目を見張るほどであり、私自身、スプリントやスローイング、バッティングなど、大いに参考にさせてもらっている。このような環境のなかで学ぶ子どもたちは、以前の世代の子どもたちとは全く違った学びを経験することになるだろう。

これからの時代の学びにおいて、最も大切になることは、自分自身を知ることであろう。自分がどのような特徴を持っており、何がほんとうに好きなのかを正しく把握することができたら、その人は、さまざまなコンテンツを自分のものにしながら、大きく成長することができる。逆に、自分自身を知ることができないと、情報の渦のなかでぐるぐると回り続けることにもなりかねない。

旅が好きな私は、この間、旅することがほとんどできずに忸怩たる思いであった。だが、いよいよ旅が解禁されて、6月、7月と校務での遠征が続く。中学時代以来の訪問となる鹿児島では、一体何を感じるのだろうか。

西郷隆盛は、鹿児島の城山でその生涯を終えた。明治政府はその実、薩長政権だったが、西南戦争で薩摩は多くの人材を失い、大久保利通が暗殺されたあとは、長州が主導権を握った。

総理大臣の選出選挙区をみると、戦後70年経った今もなお長州が圧倒的な権力を握っている。2003年に山口県の長門市に出かけた時は市井の人々が井戸端政治談義をしている姿に驚いたが、鹿児島の人々はどうなのだろうか。格差社会に突き進む今の政治について尋ねてみたい。

それでは皆さま、天候不順の折、くれぐれもご自愛ください。

See you next month!

2022/4/14(Thu) No Russia

ロシアのウクライナ侵攻は、長期戦の様相を帯びている。ウクライナの人々のことを思うと、心が痛む。プーチンが行っていることは、人間として、やってはならないことである。

日本のネット空間では、自らの立場をウクライナに重ねて、侵略されることの恐れから、軍備増強、さらには核武装を唱える人々の声が大きくなっているように思われる。

生物がもっている自分の身を守る本能から、隣人にならず者が存在すれば、用心しなければと思うのは、ある意味、当然のことである。

しかしながら、ならず者に対抗しようとして、自分自身がならず者になってしまうというのは、避けなくてはならないことである。

今回の侵攻では、ウクライナの人々の苦しみはもちろんのこと、ロシア兵の多くの苦しみも筆舌に尽くしがたいものがある。

私たちは、侵略されないように用意周到でなくてはならないが、同時に、私たちの国のリーダーが人間としての規範(のり)を守り、侵略しないように目を光らせておかなくてはならない。

かつてヒトラーをリーダーとして選んだことのツケがドイツの民衆にブーメランのように返ってきたように、プーチンを独裁者としてのさばらせてきたことのツケがロシアの民衆にのしかかっている。

私たちは、ロシアになってはならない。ウクライナの民衆への日本の人々の共感は、私たちの国がロシアのようであることへの拒絶につながりうる。

中2の私は、殴られたら反射的に殴り返していて、冷静に大人の対応をしたら収まっていたことを、わざわざ炎上させていた。

そもそもこのような人間であったからこそ、拳を振り上げる人間の気持ちもよくわかる。

それでも、私たちはいつまでも子どもではいられない。どこかで成長しなくてはならないのだ。

大人になるということは、自分の加害性に気づくことだ。

ゼミ研修旅行で学生たちとシンガポールに行った時、第二次世界大戦での日本による侵略と和解の碑の前に立った。

シンガポールまで空路で7時間、その長さを実感している学生たちに、次のように語りかけた。

今のような科学技術もない70年前、日本軍は、はるばるこんなに遠くまで進撃して、イギリス軍を打ち破り、シンガポールを支配した。

日本は、世界から見ると、明らかに大国であり、日本人なる人々は、こんなにもパワーをもっていたのだ。

ただ、人々の自己意識は、弱者であり、被害者であり、いつも恐れのなかにあった。

心の底で自分は弱い、被害者だと思い込んでいる人々の集団であったがゆえに、自分たちが行っていることが侵略であるということを認識することができなかった。

私たちは、自分たちがもっているパワーを正しく認識し、それをコントロールすることを学ばなくてはならない。

私たちは十分に強いのだ。

あの時、私のことばは、学生たちの心に届いたように思えた。

この4月、新入生たちが大学の門をくぐって、新しく大学生となった。

今年度の大学生は、すべて成人である。

ただ、成人であるということは、それだけでは大人であることを意味しない。

この社会のなかに、一人でも多く、ほんとうの大人を増やしていきたい。

これが私に課せられた使命である。

そのためにはまず私自身が大人にならなくてはならないというわけである。

夏のような陽気のあとに、季節外れの台風が来て、冬の寒さに逆戻りとのこと。気候もまた大変な世の中だが、何とかまともに生き延びていきたい。

コロナ禍も続くなか、皆さま、くれぐれもご自愛ください。

See you next month!

2022/2/24(Thu) 帝国主義

年末には一旦落ち着いたかに見えたコロナウイルスの感染拡大が年明けから猖獗をきわめて、一月、二月と空前の感染者数を記録している。あの科学的な知見に一切基づかない一斉休校の衝撃から丸二年になろうとしているのに、いまだ終息の兆しは見えない。そして、子どもたちへの感染のリスクが極めて少なかった第一波において一斉休校が断行された一方で、十代やそれ以下への感染が広がっている現在は、多くの学校で、教師も子どもも感染のリスクに身を晒しながら、細心の注意を払いつつ、困難な学びが続けられている。

このように長期化し、終息の見通しの立たないコロナウイルスの感染拡大は、もちろん日本だけのものではなく、世界的なものであり、人類の危機といえるものである。この状況下で、主要各国のリーダーは、一致団結してコロナ禍と戦うことが求められている(はずである)。ところが、本日現地時間早朝、今年70歳を迎えるロシアのプーチン大統領は、国際世論を顧みることなく、ウクライナへの軍事侵攻を開始した。

コロナと戦い、貧困や格差と戦っている人々にとって、その上、ロシアが攻めてくるとなったら、一体どうしたらいいのだろう。今は、世界中の多くの人々が、生き延びるだけで精一杯な時期なのだ。だからこそ、プーチンは、ソ連邦崩壊で失った版図を回復する千載一遇のチャンスと考えたのかもしれない。だが、長い目で見るならば、国際社会の信用を失ったツケは、大きいと言わざるを得ない。

現在、ロシア経済は低迷を続けており、人口もすでに減少モードに入っている。その上、21世紀の間、さらに人口が減少し続けることが見込まれている。ロシアは旧ソ連の中核であり、冷戦期の東側陣営の元締めであったため、世界の大国という印象が強いが、すでにアメリカ、中国とは、国力の上で圧倒的な差が開いている。

もちろん、戦争の予測というものは、とても難しく、のちに第一次世界大戦と呼ばれることになったバルカン半島で生じた紛争があれほどの大規模な長期戦になると考えた人は、当時ほとんどいなかった。だから、今回の戦争がどの程度の規模のものになるかは、未知数だが、今回のロシアの軍事侵攻は、ロシアの強大化のあらわれと考えるよりも、むしろロシアの未来の暗さのあらわれと捉えるのが妥当であるように思われる。この先、どう考えてもじり貧なので、世界がダメージを受けているこの機会に、国境線を書き換えようというわけである。

何にしても、戦争とはイヤなものである。そもそもこんな時代に生きているだけで大変なのに、戦争になると、水道、電気、ガス、道路、鉄道などのインフラは破壊され、法律はないがしろにされて、粗暴な連中がのさばるようになるのだ。

私は、イギリスのクラシックFMというラジオ番組が好きで、時々、インターネットで聞きながら、仕事をしている。番組では、一時間に一度ニュースが流れる。セバストポリやキエフといったウクライナの都市名がラジオから流れると、まるで19世紀の帝国主義の時代にタイムスリップしたような気持ちになる。時計を逆戻りさせてはいけない。

そのためには、私たちは、反射的に拳を振り上げるのではなく、歴史から学ばなくてはならない。もちろん、国際社会が連帯して軍事侵攻に対する断固たる措置を取ることは、必要なことである。

冬至前にコラムを書いてからすでに二ヶ月以上が過ぎた。立春からもう20日、まだ冬の空気だが、春の日差しが感じられる。

季節の変わり目、くれぐれもご自愛ください!

See you next month!

2021/12/3(Fri) 怖い話

今朝早く富士五湖付近で震度5弱の地震があった。研究室に入ると、柄谷行人『世界史の構造』(岩波書店)が書棚から 落ちていた。前の日の夜中にも、茨城県と栃木県で震度4を観測した地震があった。二日連続で地震で目覚め、時計が 巻き戻されている夢を見たのかと思った。ネットのニュースで確認しようとしたら、今日午前中、紀伊水道を震源とする 地震も発生したという。こちらは和歌山県で震度5弱を観測している。

再来年で関東大震災からちょうど100年を迎える。日本の人口の4分の1以上が首都圏に密集している今、 関東で大震災が発生したら、一体どうなることだろうか。怖い話である。

毎日新聞のデーターベースで教師の働き方についての記事を検索していたら、次のような記事に遭遇した。

毎日新聞(男性管理職:日本、高い死亡率 バブル後上昇、負担増原因か 欧州とは大違い 東大など調査)

「日本の管理職や専門職の男性は他の労働者に比べ死亡率が高く、管理職の方が健康な欧州とは異なった傾向の健康格差があると、東京大などの国際比較調査で分かった。死亡率はバブル崩壊後の1990年代後半に上昇。現場の仕事と組織運営を兼ねる「プレーイングマネジャー」化や組織縮小で心身の負担が増した影響を引きずっているとみられる。

2000年代以降は低下傾向にあるが、一部専門職を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度」ができるなど逆行する動きも。東大の小林廉毅(やすき)教授(公衆衛生学)は、時間の自己管理が建前の管理職は、自らを長時間労働に追い込みがちだと指摘。「働き方改革を進め、健康状態の悪い人の状況を把握できる統計の整備が必要だ」と話した。

小林教授らのチームは日本、韓国と、デンマークやスイス、英国など欧州8カ国の35~64歳男性の死亡データを90年から15年まで集め、複数の職種を含んだグループ間で年齢構成の違いを取り除き、比較した。

欧州は90年代から一貫して、経営者や中間管理職、医療職や教員らの「管理職と専門職」より「事務・サービス系」「工場や運輸など肉体労働系」の死亡率が高かった。近年を見ると例えばデンマークやスイスは、10~14年の肉体労働系の死亡率が、管理職と専門職の2倍強になっている。

だが日本は90年代後半以降、管理職と専門職が他の2グループより高い状態。主な原因はがんと自殺だった。15年でも10万人当たり357人と、事務・サービス系の1・4倍だ。韓国ではリーマン・ショックのあった00年代後半以降、管理職と専門職の死亡率が上昇した。 成果は疫学と地域保健の英専門誌「ジャーナル・オブ・エピデミオロジー・アンド・コミュニティー・ヘルス」に掲載された。」

(2019.06.12 東京夕刊 7頁 社会面)

確かにイギリスでは、管理職や専門職の男性は、経済的にもゆとりがあり、家族と過ごす時間も十分に保障されており、幸せそうだった。

日本は真逆であり、主な死因は「がんと自殺」とのこと。怖い話である。

日本社会では、少子高齢化が加速しており、これから21世紀の半ばまでは、生産人口と呼ばれる 経済的に社会を支える年齢層が減少の一途を辿ることが確実である。なのに、長時間労働でも、 賃金は上がらず、多くの働き手が顧客に対する対価不相応な過剰なサービスを求められており、 社会を支えている人々が大事にされていない。

「資本家」と「株主」だけが太り、労働者は「生かさぬよう、殺さぬよう」、役に立たなくなるまで、 こき使われる社会。なのに、投票率は55%、怖い話である。

私の周りには、怖い話ばかりが転がっているように思える。これは、世界が狂っているのか、私が狂っているのか。

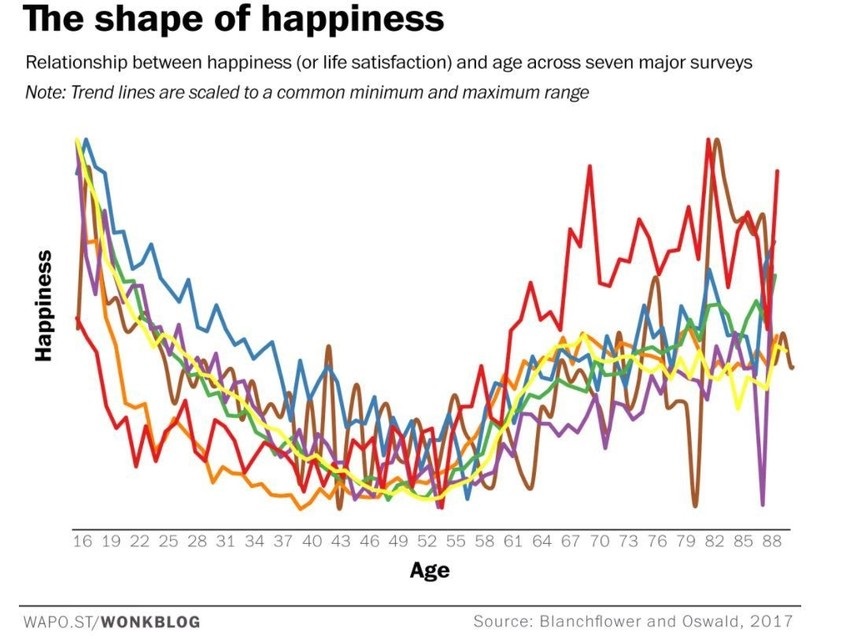

さて、年齢別の人生の満足度だが、51ヵ国からの無作為抽出された130万人の人々を対象とした人生の満足度の国際的な調査結果によると、 50代前半が最も低くなっている。やっぱり怖い話である。

しかし、ここを乗り越えると光が見えるかと思うとかすかな希望がある。

冬至まであと20日、ここを過ぎると、一日一日日が長くなると思うと、 かすかな希望が生まれる。

それでも寒さはそこからが本番となる。だから、柄谷行人『世界史の構造』を読みながら、冬支度をすることにしよう!

See you next month!

2021/10/8(Fri) 未熟

前回のコラムを書いてから3ヶ月近い時間が流れた。 コロナ禍の緊急事態宣言とともに、7月、8月、9月をずっと東京で過ごしていた。 コロナ以前と比べると、生活世界の縮小が甚だしく、見えない檻のなかで暮らしている かのようである。例年のように、夏の盛りに、集中講義も行ったが、こちらもすべてオンラインだった。 今年も心に残る受講生との出会いもあったものの、やはり何だか寂しさが残る。

もちろん、若い人たちにとっては、さらに事態は深刻である。中学は3年、高校も3年しかない。 コロナ禍はもう1年半以上も続いているから、中学生、高校生にとっては、学校生活の半分が 大きな制約を受けたことになる。

さらには、大学生にとっては、人生のなかでも、自由であることを許容されて、 活動的にさまざまなことに挑戦できる貴重な時期が、まるっと失われてしまっている。 自分自身の歩みを振り返ってみて、もし大学1、2年生の2年間の活動が制限されて、 そこでの経験が失われてしまっていたら、今の私は全く違った存在になっていた ことだろう。成人としての自己を形成することになった大切な部分が欠損し、 これを再び得ることは容易なことではなかったように思う。

このことを考えると、コロナ禍がもたらしたものは、コロナが終焉を迎えたのちも、 長く私たちの社会に影響を与えることになる。

緊急事態宣言の解除を受けて、大学では本日から対面授業が再開された。 キャンパスは昨日までとは様相が変わり、学生たちで溢れかえっていた。ちなみに、 昨晩は、大きな地震もあったものだから、今朝は、大学に集う学生たちも、大変だった ことだろう。

このような時代だからこそ、仲間とともに学ぶことの意味を再確認したい。 コロナ禍であっても、他の理由であっても、孤独に追いやられて、学びや成長の機会が 失われることは、人びとに深刻なダメージを与える。だからこそ、 すべての子どもたちの学びと成長の保障が公教育の最も重要な課題に なるのだ。

コロナ禍が終焉を迎えたからといっても、人びとの学びと成長が広く阻害され、失われている という問題は自然に解決するわけではない。すでにコロナ禍以前から、日本社会には、大きな社会的、 経済的、文化的格差が存在するようになっていたし、公共サービスの縮小に伴う子どもの貧困、 そして学びの貧困といった課題が深刻化していた。SNSを用いたネットいじめ、誹謗中傷なども、 子どもから大人まで広範囲にはびこり、そのなかで人びとは萎縮している

それは私も同じであり、このようにコラムを書くことがとても億劫になっている。

しかしながら、コロナ禍のなかで見えてきたこと、起こったことの一つひとつをしっかりと記憶して、 コロナ後の新しい社会の創造につなげることが今後の私たちの課題となるのだから、誹謗中傷ではない 記録と思索は残しておかなくてはならない。

コロナ禍で明らかになったことは、もはや日本は先進国とは言えない状況になっている ということだ。このコラムでもずっと言い続けてきたことだと思うが、1990年代後半から 今後の日本の製造業の危機について、関係者から教えていただくことがしばしばあった。 私の専門では、1990年代前半から総じて公教育の質を低下させることにつながる「教育改革」が 美辞麗句の下に深い省察なしに次から次に断行されることを、多くの関係者が憂いていた。

政治の劣化は言うもがなで、さまざまな領域において日本社会の劣化が進んでいることは、 人びとが薄々とは感じていたことだった。もちろん、例外となる領域もあることはあり、1990年代に プロリーグの発足と拡大に成功し、1998年のフランス大会でワールドカップ初出場を成し遂げたサッカー界は、 見違えるように世界に挑戦する選手たちを輩出するようになった。

このような例外があるにしても、2010年代に日本の報道の自由ランキングなど、民主主義の成熟を 表す数字は下落の一途を辿り、政治、報道、教育、そして税金の私物化がまかり通るようになった。

その結果、敗戦のあと、曲がりなりにも先進国らしさを備えようと先人たちが苦心惨憺して 創り上げてきた日本社会のシステムは、深刻な状態まで毀損されている。

もちろん、政治の責任はあるが、投票率の低下、無関心の蔓延、フェイクニュースの広がり、 考えることの放棄など、このような政治を許してきた国民の責任は、看過できないように思う。 そして、このような腐敗した社会をもたらしたものは、集団的な未熟であることに対する否認と居直りである。

つまり、未熟な人びとは、どこまで好き放題やっても、誰かが必ず尻拭いをしてくれると思って、 愚かなことを繰り返す。成熟した人びとは、自分が落としたゴミではなくても、これを拾って、 黙って片付ける。社会が多数の成熟した人びとと少数の未熟な人びとで成り立っている限り、 持続可能なものとなる。単純な図式だが、こうして社会は成り立っている。

だが、このバランスが崩れて、社会が多数の未熟な人びとと少数の成熟した人びとで 構成されるようになると、ゴミ拾いも追いつかなくなる。とりわけ、ゴミを拾う人びとが、 ゴミのポイ捨てをする人びとに感謝されるどころか、罵倒され、迫害されるようになると、 もはや社会は社会の体をなさなくなる。

社会が衰退するときには、このような深刻な理不尽が社会全体に広がる。 この問題の解決が難しいのは、今のような社会においては、多数の未熟な人びとが、自分自身が未熟であるということに 気づくのが容易ではないということだ。未熟な人びとが少数派であるならば、今のままではちょっとマズいのではないかという 省察がより可能になる。しかしながら、未熟な人びとが多数派であるところで、自分の問題に気づくのは容易なことではない。

また、私は現在の日本の社会において、未熟な人びとが多数派を占めると語っているが、その人たちが すべての面において未熟であると言っているわけではない。そのなかには、勉学において抜群の結果を出す人、 仕事において大層有能な人、話がものすごく面白い人など、さまざまな領域において才能豊かな人びとが大勢いる。

では、未熟とは、何を指しているのかというと、他者に対する想像力の欠如である。 例えば、SNSで誹謗中傷の発信をすれば、誰かの心が壊れるかもしれない、という類いの想像力がないまま、 軽い気持ちで憂さ晴らしをしているとしたら、それはもう未熟である。総理大臣だろうが、大学教授だろうか、 医師だろうが、スポーツ選手だろうが、人気ユーチューバーだろうが、未熟なのである。

また、自分がやっていることを社会のすべての人がやったら、社会が壊れるという想像力もないまま、 手前勝手なことをやっている人も未熟である。近年の問題のある政治家は、このルールに明らかに抵触している。

未熟な自分に気づくことから学びや成長は始まる。未熟であることに対する否認とその状況への居直りは、 学びと成長の対極にあるものである。否認と居直りは、ほんとうの力を生み出さないので、深層部分において、 自分の力を信頼できないという無力感を広げることになる。独善と暴力は、この無力感から生じる。 自分を信頼できる人、自分の学びと成長を信頼できる人は、他者に対して寛容になるものだ。私たち人間は、 誰もが、幼い頃から、たとえ小さなことであっても、一つひとつ達成感を味わい、自分の力を実感し、 信頼できるように、育てられていかねばならない。

対面で学生たちと学びあえることを楽しみにしている。

学びの秋です。健康に気をつけて、新しい時代の土台を築いていきたいものです。良い秋をお過ごし下さい!

See you next month!

2021/7/13(Tue) 宿題

5月、6月とオンライン授業に追われていた。楽しみだった教育実習の全国行脚も コロナ禍のため、断念せざるを得なくなった。緊急事態宣言が解除となり、対面授業が 始まり、喜んだのもつかの間、わずか2週間で「プラハの春」は終焉を迎えて、 四度目の緊急事態宣言を受けて、再度のオンラインとなり、前期は幕を閉じる。

7月に入ったのだが、終わりなきコロナ禍の日常のため、季節を実感することができない。 学生たちと四季をともにするなかで感じてきた日常の有り難さを今痛感している。

私が住んでいる東京都小金井市は、人口が増え続けている。小学校の学級数も 増えており、学校の教室もギリギリで、学童保育の空間も不足している。日本社会は、 急激な少子化の時代に突入しているが、私が日常的に生活を営んでいる世界には、 全く異なる風景が広がっている。

私のものの見方の偏りは、全国の学校を行脚することで、辛うじて補正されてきた。 ところがコロナ禍のなかで、学校を訪問することが難しくなっている。コロナ禍も2年目に 入ったが、この6月、教育実習校への訪問は一校たりとも叶わなかった。少子化の現実、 地方の学校の現実と向き合えていないことに、焦りを感じる。

私とこのコラムを読んでくださっている皆さんの多くが住んでいる日本では、人口が減り続けている。 この1年間で約87万人減少している。たったの1年で山梨県の人口+αが失われていることになる。 日本に住んでいると、人口の減少が深刻な課題であるが、世界に目を転じると、人口の増加が進んでおり、 世界の人口は、間もなく80億を突破する。私が子どもの頃に学校で習った教科書には40億とあったから、 40年あまりで2倍になったことになる。

日本だけを見ていると、世界を感じることが難しくなっている。しかしながら、コロナ禍のなかで、 海外に出かけることもままならない。ゼミでは、海外ゼミ研修の機運が高まっているのだが、 大学は海外ゼミ研修を行えるような状況ではない。

コロナ禍は、コミュニケーションを困難にしており、今後、社会の分断が、大きな課題になることだろう。 オンライン授業の間に行ったわずか2週間ほどの対面授業は、梅雨の晴れ間のように、心を和ませるもので あった。やはり、人は人を求めているのだ。

コロナ禍がなかったら、横浜スタジアムの3人の「いきものがかり」のライブに行けたことだろう。 軟式野球部のOB戦でマウンドに立ち、you tubeのダルビッシュ動画で教わったカットボールを 試してみたことだろう。新潟県や山梨県に出かけて、入学時から教えてきた教育実習生の成長した姿に、 涙したことだろう。東京大学、明治大学、武蔵大学の数百人の学生たちと対面で学べて、いくつもの ドラマを経験できたことだろう。そこには、喜びばかりではなく、苦みもあったに違いない。

7月、東京では、四度目の緊急事態宣言が発令された。これを受けて、前期の授業の最終週は、 オンラインとなった。私たちの日常は再び奪われて、間もなく五輪が始まる。これを止めることは できなかったけれども、せめて、歴史の証人として、今の時代に起こっていることを、まだ記憶 することのできない世代にまで語り継いでいきたい。

一つ、人生の目的ができた。ウインブルドンで6回目の優勝を実現し、グランドスラム20勝の 快挙を成し遂げたジョコビッチは、「僕はまだテニスの生徒であり、まだまだ宿題が山ほどたくさん残っており、 歴史ももっと勉強しないといけない。責任もある。」と語っている。ジョコビッチのすごさは、この言葉のなかに 凝縮されている。

ジョコビッチほどの一つの道を究めたスーパースターですら「まだまだ宿題が山ほどたくさん残って」いるのなら、 私などは宿題にまだ一つも手をつけていないひよっこのようなものだ。初心に戻って、学んでいきたい。

この間、オンライン授業に魂を吸い取られており、二ヶ月ぶりの更新となりました。 学びに対して真摯な学生たちが多数いることが、未来への希望となっています。真摯に学んでいる人たちが 幸せになれるように、この国、この社会のあり方を変えていきたいと願っています。 !

See you next month!

2021/5/15(Sat) Online again

松山英樹選手がマスターズを制覇してから1ヶ月が過ぎた。それでも私の中には、 まだまだ最終日のプレーの余韻が残っている。グリーンを大きくオーバーし、16番ホールの 池に沈んだ15番のセカンド・ショットを、何度も反芻しながら、なぜ大きくオーバーして しまったのか、また、あそこでは、どのように攻めるべきだったのかを考え続けている。

優勝したのに、しかも、自分のことでもないのに、誰にも頼まれもしないのに、 一人反省会を開催し続けるのは、私のどうにもならない性質のためなのだろう。 最終日のサンデーバックナイン、最終組は、大きく傾いた夕陽に向かって、16番の セカンドショットを打つことになる。逆光だと、目標が遠く感じられる。 その上、グリーンの手前には、池が大きな口を開けている。しかも、池を越えたとしても、 グリーンは砲台状になっており、池に転げ落ちる危険性がある。 前の組のジャスティン・ローズも手前の池に落としていた。 短い番手のクラブを選ぶこともできず、また、インパクトに向けて どうしても力が入ってしまったのだろう。

素晴らしかったのは、池に落としたあとのプレーだった。ハザードに入れて一打罰のあと、 16番ホールの池の淵からの第4打は、難しいショットだった。砲台グリーンまでかなりの上りの 傾斜がある上、グリーンに届いたら、次は15番ホールの池に向けてかなりの下りの傾斜がある。 山のてっぺんにボールを止めなくてはならないイメージである。確かな技術に支えられた このアプローチは、グリーンにはわずかに届かなかったが、山のてっぺんにボールは止まった。 ここから2打でホールアウト。ボギーとなったが、ダブルボギー、トリプルボギーは回避できた。

この時点で2位のシャウフェレ選手との差を2打で持ちこたえたからこそ、16番ホールで 勝負を賭けたシャウフェレ選手のティーショットが同じ16番の池に沈んだ。ここで彼が トリプルボギーを叩いたことで、グリーンジャケットの行方はほぼ決まった。勝負を決した ものは、スーパーショットではなく、ミスをどこまで最小限に抑えられるかの差であった。

新年度に入り、大学でも対面授業が始まり、意気揚々としていたのだが、コロナウイルスの 感染者数は増加し、緊急事態宣言が発令となり、4月の最終週からオンライン授業となった。 5月に入り、緊急事態宣言の延長も決まり、オンライン授業が続いている。実に残念なことであるが、 これは正しい選択だと認めざるを得ない。すでに医療現場は逼迫し、助かる命が助からないような事態が 生じている。これ以上、感染が広がったら、取り返しがつかなくなる。

Go to travelがダブルボギー、Go to eatがトリプルボギーだとすると、東京五輪強行開催は これらを上回る大失態になる可能性が高い。ワクチン接種も遅れているこの国で、世界各国で変異種が 猛威を振るっているなか、開催を強行することは、コロナの祭典を開くようなものだ。

すでにしてしまったミスについては、もちろんしっかりと検証しなくてはならないが、時間を 戻して、なかったことにするわけにはいかない。しかしながら、未来はオープンである。開かれている。 まだコロナの祭典は行われていない。五輪は、平和と安全を前提として開催されるものだ。五輪という 祭典の価値を否定するわけではない。ただ、現在のコロナウイルスの感染状況のなかで、 東京で五輪を開催することはあり得ないと思うのだ。

この20年間、日本では、国民の生活の質を向上させたり、維持するためのまともな論理が否定され、 国民の生活の質をわざわざ切り下げるような政策が選ばれ続けてきた。私たちは、この悪循環から 脱出しなくてはならない。ミスを最小限に抑えていたら、必ず浮上のチャンスが到来する。 ここはボギーで切り抜けようではないか。

コロナ禍二年目、お疲れのことと思います。ご自愛の上、stay homeで楽器の練習など いかがでしょうか? ピアニストやギターリストとしてyou tubeでデビューできるかも しれません。デビューの際は、お声をかけてください。それでは、またお会いしましょう!

See you next month!

2021/4/12(Mon) Dream comes true

研究者になるのでなければ、プロゴルファーになるのが夢だった。 ヨーロッパツアーに参戦し、ゴルフの聖地スコットランド・セントアンドリュースでの 全英オープン(The Open)でアジア人として初めての優勝を成し遂げ、英語でスピーチをする。 そこに至るための長くて正しい努力を伴わない、全くのファンタジーとして、 眠れない夜にはこのシーンを思い描きながら、いつしか眠りについた。

少年の頃、青木功、尾崎将司、中島常幸のいわゆるAONが世界のひのき舞台で 戦う姿をブラウン管の小さなテレビに食い入るように見つめていた。カナダでモントリオール五輪が 開催された1976年に小兵の鈴木規夫が全英オープンで10位に入った頃から、 毎年マスターズと全英オープンのテレビ中継を楽しみにするようになった。 自分の淡い夢を出場選手に重ねて、いつの日か、自分の代わりに、 その夢を実現してくれるプレーヤーが登場することを夢見てきた。

メジャーと呼ばれる四大大会まで広げると、1980年の全米オープンにおける 青木功が世界最強のジャック・ニクラウスと繰り広げた伝説の「バルタスロールの死闘」 こそが、20世紀の日本のゴルフ界が世界に一番近づいた瞬間だった。それでも日本の プレーヤーには頂上への扉は固く閉ざされていた。

21世紀に入って、まずこの扉に片手をかけたのが、2002年の全英オープンの丸山茂樹であった。 最終成績は5位タイであったものの、スコアは首位と一打差だった。この時は、4人が首位に並び、 プレーオフとなったのだった。扉が開くのは時間の問題であると思われた。期待をもって、 翌2003年の全英オープン最終日を現地で観戦したが、頼みの丸山茂樹は予選ラウンドで消えていた。

伊沢利光も片山晋呉も谷原秀人も健闘した。しかしながら、メジャー頂上への扉は 開きそうで開かなかった。見た目以上に、その扉はずしりと重かったのだ。

2010年代に入って、その扉を開ける鍵をもっているように思われる日本選手が登場した。 日本ゴルフ界の若きスター石川遼に続いて登場したその選手は、2011年のマスターズで アマチュアゴルファ最高位のローアマとなり、初々しい姿で表彰式に立ち、トロフィを受け取った。

その後、主戦場をアメリカに移し、アメリカツアーで五つもの勝利を積み上げた彼は、 日本ゴルフ界の救世主として期待を一身に背負う存在となった。着実に階段を上り、 2017年の全米オープンでは、あの「バルタスロールの死闘」の青木功に並ぶ日本人最高位 の2位となった。同年の全米プロゴルフ選手権では、サンデーバックナイン(最終日の10番ホール以降)の 入り口で、彼はトーナメント・リーダーとして屹立していた。

この時、世界の頂上がはっきりと見えたかのように思えた。しかしながら、メジャー制覇が視界に 入ったサンデーバックナインで大きく失速した。またもや扉は開かなかった。ホールアウト後の彼の悔し涙に心を打たれた私は、 「あなたには、PGA Championship(全米プロゴルフ選手権)のトロフィよりもマスターズのグリーンジャケットが 似合っている」と心のなかでつぶやいた。ほとんど負け惜しみだった。

またもや、その扉は開かなかった。どれだけ固い扉なのだろうか。 どれだけ重い扉なのだろうか。自分の夢を重ねて、彼を応援し続けてきた私もまた、 自分が生きている間には、この扉は開かないままかもしれないと、信じ切れない気持ちに 包まれていた。。

彼は、一般のツアートーナメントでもなかなか勝てなくなった。彼が、長い間、血の滲むような 厳しく、正しい努力を重ねてきたことは、よく知られている。ショットの美しさ、正確さは、万人が 認めるものだ。専門家共同体(Professional Community)のなかでも高い評価を得ている。 その彼であっても、この扉はあまりにも重いのか、と遠くから見つめている私ですら、苦しい気持ちになった。

2021年4月12日(日本時間)、その重い扉が、ようやく開いた。早朝から起きて、テレビの前で プレーを見守り、ただ応援していた私ですら、胃がキリキリと痛くなるような、苦しみ抜いての、達成であった。彼は、 とてつもないプレッシャー(a ton of pressure)を背負いながら、最後まで戦い抜いた。

解説の中島常幸が泣いていた。中島常幸だけでなく、青木功、尾崎将司、そして鈴木規夫も健在で、 元気なうちに、彼はゴルフに関わるすべての人々の夢を実現し、喜びをもたらした。

1978年のマスターズでその舞台オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブの13番ホールの 最多打数13打(+8)の記録をもつ中島常幸が彼に発した言葉は、「ありがとう」だった。 心打たれた。フロンティアの一人である中島常幸選手にも、「ありがとう」と伝えたい。 そして、もちろん、「松山英樹選手、ありがとう!」

通例ならば、スポーツで大きな出来事があると、いち早くニュースを観、記事を読みたくなる。 しかし、今回は、マスターズの公式ページ以外、観る気持ちにならない。 ただ、静かに喜び、しみじみとこれまでの挑戦者の労をねぎらいたい気持ちである。

この扉を開けたのは、ゴルフにおいて誰にも増して長く厳しい正しい努力を重ねた彼だった。 そのことが日本人初ということ以上に嬉しい。東日本大震災直後のマスターズ出場、そこでのローアマから ちょうど10年後にちょうど10回目の出場で再び表彰式に立ち、グリーンジャケットを着る日が来るとは、最高ではないか。 正しい努力が報われたことがほんとうに嬉しい。

少年の頃からの夢を実現してもらった私にとっても、特別な一日となった。 ただ、まだ全英オープンでアジア人として初めての優勝というミッションは、まだ手つかずで残っている。 がんばってみようかな(笑)。

新しい春、キャンパスは学生たちの賑やかな声が戻ってきました。嬉しいことですが、コロナウイルスの 感染は再び広がっており、気を引き締めなくてはなりません。皆さんもどうぞご自愛の上、さわやかな春の風を 身体中に行き渡らせて、新しい生活に踏み出していただけたらと思います。またお会いしましょう!

See you next month!

2021/3/15(Mon) 甘い見通し

3月になった。この冬、暖かかったこともあり、東京ではもう桜の開花宣言が 出された。首都圏では緊急事態宣言が延長されているものの、東京都の新型コロナ ウイルスの先週の新規感染者数は、先々週の109%と下げ止まっている。まだまだ 予断を許さない状況が続く。

昨年度は大学の卒業式が中止となったが、本年度は分散・縮小ながらも対面での開催となった。 学生たちも、キャンパスの桜とともに、少しは卒業式の雰囲気を味わえることと思う。 大学卒業は、人生の大きな節目であるから、祝福のなかで、送り出したいものである。

卒業式が終わると、新入生がキャンパスにやってくる。私たちの大学では、4月から 原則として対面授業を行う予定である。本年度は原則としてオンライン授業であったため、 現在の1年生のなかには、これまでほとんどキャンパスに来たことのない学生も存在する。 つまり、2021年4月は、キャンパスが2年分の「新入生」を受け止めることになる。

しかも、東京五輪開催を前提とした学事暦のため、授業開始は、信じられないほど、 早い。4月8日から授業が始まるというのは、これまでの大学教員生活のなかでもっとも 早いと思う。4月1日に入学式で、翌日からオリエンテーションが続き、一週間後には、 授業開始というのは、学生にとっても大変なことだろう。とくに地方から一人暮らしで 東京に出てくる学生たちにとっては、目が回るような話に違いない。

2021年度のスタートは、いつもに増して、心して臨まなくてはならない。 ウイルスを予防しながら、ニューカマーに対して、オープンに開いていくというのは、 極めて高度な技を求められることであり、決して容易なことではないのだ。これはもちろん、 受け入れる側にだけではなく、受け入れられる側にも、いえることである。 見知らぬ大学に進学するというだけで大きなことなのに、感情とは別に、そこで接近と隔離を 使い分けなくてはならないのだから。

さて、私自身、上京してキャンパスで合否を確認したあと、右も左もわからないままとにかく 下宿を探し、健康診断を受けて、故郷に帰り、友人と花見に出かけて、名残を惜しんで、再上京した あの春からもう三十余年の歳月が流れた。まだ、ベルリンの壁の崩壊も、ソ連邦の解体も、バブルの崩壊も、 阪神大震災も、地下鉄サリン事件も、アメリカ同時多発テロも、イラク戦争も、東日本大震災も、 もちろん、コロナ禍も、何一つ見えず、いつまでも日本が経済大国で比較的安定した国であり続けるかのような 錯覚に陥っていた。

ところが、ちょうど年号が昭和から平成に変わってから、世界は激動の時代に入り、教科書の内容が 大幅に書き換えられるような出来事が相次いだ。そして、いずれ少子高齢化の時代が来ることが 明白であったにもかかわらず、有効な手立てを講じることができず、第二次ベビーブームの世代に バブル崩壊のツケを押しつけて、ロストジェネレーションを創り出した。このことにより、 日本社会の衰退は、決定的なものになったといえる。

1990年代後半の段階での私の漠然とした日本の未来への見通しは、次のようなものであった。 (今の時点から振り返っているため、自分の都合のいいように脳内変換して修正しているところが多々あると 思われる。また、もちろん、このように整然と考えていたわけではない。)

2010年代に入ると、国際社会における日本の地位の低下は誰の目にも明らかになる。 すると、経済大国、軍事大国の路線を追求するのは、断念せざるを得なくなる。そこで、文化国家、 知識国家を目指す方向に舵を切ることで、地政学的にも恵まれた位置にあり、充実したインフラも 保持しているこの国は、まずまずの国として、その地位を保っていけるだろう。

しかしながら、私の見通しは「いつものように」甘かった。日本の地位の低下が客観的に 明らかになった時代に、時代錯誤な昭和レジュームの政策が進められて、さらに昭和期(戦後)にすら 守られてた民主主義の制度が破損された。2010年代は、まだ余力があった。この時期において、 反知性主義と政治の私物化を推し進めるのではなく、少子高齢化時代に対応した公共サービスの クオリティの向上と社会的格差の是正に努めたならば、私たちが到達した2020年代の風景は 今とは違ったものになったことだろう。

私の見通しの甘さについては、大いに反省をしなければならない。見通しが甘いというのは、 現実を正しく見ていないということだ。見たくない現実であっても、それが現実であるからには、 見なくてはならないのだ。そうでないと、現実にひどいしっぺ返しを受けることになる。

コロナ禍も現実、しかしコロナ渦(うず)に巻き込まれるか、コロナ鍋(なべ)で茹で上げられるか、 コロナを通して、私たちの社会がこの30年間、進んできた方向を少しでも修正できるかは、現実とどう 向き合うか、にかかっている。

厳しいことだが、あの春からの私の30余年の歩みもまた問われなくてはならないのだ。

年度末、そして年度はじめと慌ただしい日々が続きますが、皆さんもどうぞご自愛の上、 新しい春を慈しみ、新しい一年に踏み出していただけたらと思います。

See you next month!

2021/2/1(Mon) 雑感

1月になり、新型コロナウイルスの感染者数が爆発的に増加した。 東京アラート発動時の昨年6月2日の東京での新規感染者数が34人だったことを 考えると、1月7日の2447人というのは、まさに天文学的数字である。Go TO トラベル & Go To イートの罪は深い。

まさか、土日も返上して働き、国民の義務として納めている私たちの 税金を使って、コロナウイルスをばらまかれるとは・・・

一人ひとりの国民が懸命に努力をしても、「お上」から次から次へと試練が与えられるものだから、 人生がハードモードになっている。未知の感染症の脅威と私物化が進む政治の暴走との 両面作戦を戦わなくてはならないのは、あまりにも苦しい。

これは日本に限ったことではないらしく、イギリスにおいても、 「なぜよりにもよってこんな事態のときに首相があのジョンソンなのか」という憤りの 声が上がっているようだ。考えてみると、世界各地の政治が機能不全を起こしつつあるからこそ、 ここまでコロナウイルスの感染が広がり、一年経った今もなお、終息が見えないのかもしれない。

ともあれ、コロナが現代の政治なるものの正体を暴いたというただその一点おいては、何らかの意味があった ともいえる。ただ、この政治を招いたものは、そもそも私たち国民なのだから、自分自身と切り離して 問題を論じるわけにもいかない。容易ならざる時代である。

今、政治家たちは、国民に罰則を加えたがる一方で、自らを律することには驚くべき甘さで、 世間を憤慨させている。しかしながら、「あっしにはかかわりのないことで」の精神が広がり、 投票率50%の現実では、政治家だけに罪を押しつけるわけにもいかないだろう。

投票に行かない残り50%の人々の心境は、自分が生きていくことだけで精一杯であるか、一票投じたところで どうせ日本の政治は変わらないと諦めているか、だと思われる。だが、今の小選挙区制の下では、使命感で 必ず選挙に行く知識人や利権が絡む業界人、特定の党への忠誠心をもつ人々(これらの人々はほぼいつも同じ投票行動を行う) を除いた、一般の人々の5%が投票に行くかどうかで選挙の結果は大きく左右されるのである。 アメリカ合衆国でのトランプとバイデンの激闘も、その5%の人々が政治に対して絶望していたら、 全く違った結果になっていたのである。

敬愛する故・牧原憲夫先生は、くも膜下出血で倒れ、生死の境を彷徨い、発話もままならない状況の下で、 東京都知事選挙に一票を投じる意思を示され、まさしく命懸けで一票を投じようとされた。残念ながら、 本人の意思を確認するために病室に赴いた東京都の職員に明確に意思を伝えることが難しかったため、 その一票が行使されることは叶わなかったが、牧原憲夫先生のその思いは、私の心のなかで生き続けている。

日本の民衆に対して温かいまなざしを持ち、「客分」であることの「自由」さと「危うさ」の両面を 見据えておられた牧原憲夫先生は、生涯、「客分」としての「自由」な視点を大切にしながらも、一人の 「主体」として命懸けで一票の権利を行使されようとした。

社会が危機にあるとき、リーダーが誰であるかというのは、大きな問題だ。もしもトランプが大統領で なかったら、アメリカのコロナ感染はここまでひどいものにはならなかったのではないか。 すると、2020年のメジャーリーグの開催試合数も増えて、ヤンキースの田中将大投手は、メジャーリーグに 残ったのではないか。リーダーが誰であるかというのは、私たち一人ひとりの人生に大きく影響を与える のである。

独ソ戦であまりにも惨(むご)い死に方をしたドイツ軍兵士、ソ連軍兵士、ソ連住民(そして、最後は ドイツ住民)の多くも、それぞれの指導者がヒトラーとスターリンというあまりにも異常な人物たちでなかったら、 あんなにも惨い死に方をすることはなかったはずだ。

コロナ禍のなかで、私たちが一体誰に社会を託してきたのか、厳しく問われている。

私には今でも不思議でならないことがある。それは小泉純一郎の郵政選挙のことだ。今もなお、国民の多くが 郵政民営化を重要な政治課題であると考えていたとは到底思えないのだ。そして、国会の論戦でも、郵政民営化に 反対した「自由民主党」の議員たちの論理は十分に説得的なものに聞こえた。だが、小泉純一郎は、 それらの議員に「造反、守旧派」のレッテルを貼って、その選挙区に刺客と呼ばれた対抗馬を送った。 刺客のなかには、政治家としての資質に疑問が残る人物もいた。しかしながら、メディアは、 これを面白くおかしく報道するばかりであった。国民の多くもこれに熱狂した。その結果、小泉純一郎は 圧勝して、「造反、守旧派」の議員と野党は敗れた。だが、冷静に考えると、郵政民営化は、国民が求めて、 望んでいるものであったのだろうか。

この時、来る超高齢化社会において、全国津々浦々に広がる郵便局が国民のセーフティーネットになりうることを 語った「造反、守旧派」の議員たちは、メディアからも国民からも支えられることなく、見殺しにされた。 この一連の出来事を通して、日本の政治家たちは、この国の国民には理を説いても無駄だ、と学んだのではないか。 もちろん、そんなことを言えば、叩かれるので、賢い議員たちは、決してそんな言葉は語らない。 しかし、あの出来事から学べることは、これしかないではないか。

こうして2000年代半ば以降、急激に日本の政治の劣化が進んだ。その間、二度の政権交代があったとはいえ、 選挙の時だけ派手なパフォーマンスを行い、あとはひたすら戦後の日本社会を引き摺りながら、先人たちが築いて きた社会的、文化的、経済的遺産を食い潰すという構図は、ずっと変わらず、近年になるほど、より深刻化した のではなかったか。

そして、2021年、ついに郵政選挙で「自由民主党」総裁であった小泉純一郎が絶叫した「自民党をぶっ潰す」と いう呪いの言葉が現実のものとなり、「自由民主党」は「自由飲酒党」として国民に広く認知されることとなった。 自由主義の精神に基づき、どんな時代であってもどんな場所であっても「自由飲酒等」ができるという党の綱領は結構なことだが、 残念なことに、コロナ禍での「自由飲酒等」が認められているのは、「自由飲酒党」とその仲間の国会議員だけだそうだ。

日本社会においては、2000年代以降、加速度的に進行した少子高齢化を受けて、少子化対策、公教育の充実、正規雇用の確保、 年金の保障、医療体制の整備、再生エネルギーの開発など、持続可能な社会を築くために、いくつもの対応すべき喫緊の課題があった。 ところが、まだマッチの火が残っている時間を、みすみす無為に過ごしてしまった。そして、今回のコロナ禍がある。 すべてがもう容易なことではないのだ。

日本は曲がりなりにも議会制民主主義の国だから、一票の権利を行使することがまずは大切であると考える。 千里の道も一歩からである。困難な時代に真っ当なリーダーとともにいることの喜びもまた自分の一票からである。

2021年に入って一ヵ月が経ちました。コロナ禍ということもあり、いろいろと気疲れする日々です。それでも、 何とか頭と身体を鍛えて、コロナ後に備えたいと考えています。

皆さんもどうぞくれぐれもご自愛ください。

See you next month!

2021/1/2(Sat) 21世紀(2/5)

11月、12月が過ぎ去り、また一つ年輪を刻んで、2020年が 幕を閉じた。2020年が新型コロナウイルスが世界を席巻した年として 世界史の教科書に記されることは間違いない。問題は、終息の年として 記される年がいつになるかである。東ローマ帝国のユスティニアヌス大帝の 時代に大流行した、いわゆるユスティニアヌスのペストは、60年余り続いた というから、その生涯の間、ペスト感染の危険と背中合わせで生きた人たちが 多数いたことになる。

まさか、今回の新型コロナウイルスの世界規模の感染が60年間続くという ことはあるまいが、2021年ですぐに終息するとも思えない。NHK7時の ニュースの2021年の日本の政治カレンダーには、7月、8月に五輪、パラが 記載されていたが、変異種も出ているなかで、この夏、五輪が開催されたら、 これはもうびつくりである。

2021年1月1日は21世紀が始まってからちょうど20年経った日である。 2020年12月31日で21世紀はちょうど5分の1が過ぎ去り、2021年1月の今、 私たちは、21世紀の5分の2のスタートラインに立っているのだ。 20世紀で考えると、はじめの5分の1は大英帝国の覇権が揺らぎ、 第一次世界大戦で、ヨーロッパ人たちが地獄を見た時代だった。 そして、国際協調路線に踏み出しながらも、世界大恐慌をきっかけに、 協調路線が破綻し、悲惨な第二次世界大戦が始まるのが5分の2の時代であった。

20世紀が幕を開けたときに、世界の主役であったのは大英帝国=イギリス であったが、21世紀が幕を開けたときに、世界の主役に位置していたいたのは、 冷戦を勝ち抜いたアメリカであった。ところがアメリカは2001年9月11日の 同時多発テロとその後の対応によって、世界的な威信を失い、トランプ大統領の 登場と言動によって、果たして世界の舵取りにふさわしい国であるのかという 疑義が高まった。

100年前のイギリスと同じように、アメリカの覇権が揺らいでいる今、 世界の流動化の危機は高まっているといえる。感染症はこれまでも世界史に 大きな影響を与えてきたが、2000万人の新型コロナウイルス感染者を出した アメリカが大きなダメージを受けたことは間違いない。 バイデン新大統領の手腕が問われるものの、格差社会の分断の傷を修復する ことは容易なことではない。

2021年の日本では必ず衆議院総選挙が行われる。新型コロナウイルスの 広がりと政府の対応の拙さや噴出する政治家の汚職事件の数々を考えると、 与党にとって都合のいい解散のタイミングを見計らうのも容易なことではない。 他の議会制民主主義国ならば、政権交代間違いない状況であるが、果たして 野党が本気で政権を奪還する覚悟があるのかどうか。

思想界では新実存主義なるものが登場し、1980年生まれのドイツの哲学者 マルクス・ガブリエルが世界中で格差を生み出している新自由主義に立ち向かっている。

「「日本はソフトな独裁国家」天才哲学者マルクス・ガブリエルが評するワケ

21世紀の5分の2の時代、これは私の世代が現役世代として社会に責任を もつことができる最後の時代でもある。コロナによって鎖国へと閉じてしまうのでもなく、 グローバリズムに魂も国民も売り渡してしまうのでもなく、海水からみごとに淡水のみを 取り込む、故郷の有明海に注ぐ川の水門のように、先人たちの知恵に学び、民衆の知恵に学び、 持続可能な世界と日本のグランドデザインを考えていきたい。

2020年は苦しい年ではありましたが、オンライン授業と文通のような受講生との対話を通して、 言葉と思想と直に向き合うことができた貴重な一年でもありました。このような時間と対話を 重ねてくれた学生の存在をありがたく思っています。

ただ、やはり自分自身が思っている以上に疲れが溜まっていたようで、年末に体調を崩してしまいました。 皆さんもどうぞくれぐれもご自愛いただき、それぞれの2021年に向けて漕ぎ出でていただけたらと思います。

See you next month!