Dailyたまのさんぽみち

2020/10/4(Sun) 終わりなき非日常

7月、8月、9月が過ぎ去り、10月に入った。 コロナでオンライン授業に追われるなかで、季節感を失いつつある 自分に気づかされる。パソコンに向かってばかりの生活は、色彩が モノトーンである。これまで学生たちで溢れるキャンパスで、春を感じ、 試験に向けて、再び学生たちが教室に戻ってくるキャンパスで、 夏の到来を感じてきたが、今年度はまさに終わりなき非日常が どこまでも続くかのようであった。

夏も東京から出ることはなく、行動範囲は、小学校1年生以来の 水準に狭まった。いや、小学校1年生の時には、夏に家族旅行で 湯布院に出かけたので、幼稚園以来である。小学校2年生の時ですら、 自転車で県境を越えている。2020年は、世界中の人々にとって、 非日常の日常の始まりとなった。そして、終わりはいつ到来するのか、 誰もわからない。

大学は後期に入って、対面授業が少しずつ始まっている。 今年度初めての対面授業は、心を揺さぶられるものであった。学生の前に 立つということ、学生の表情を見ながら、一つひとつの言葉を紡ぎ出して いくということは、こんなことだったのか、と、コロナ前だったら、 当たり前だった経験が、とても新鮮なものに思えた。

2000年代後半の名著『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』の 著者である東京大学教授の加藤陽子さんが、日本学術会議のメンバーから外された。 なるほど、こうして日本人は愚かな戦争への道に誘われていったのか、ということが 今、確かに実証されようとしている。加藤さんは、はからずも二度にわたって、 大きな仕事をされたことになる。そして、二度目の説明責任は、加藤さんではなく、 政府にある。

お友達でなくても、自分と思想信条・研究方法が違っても、優れた学者を 認め合うことによって、学術研究の世界は成り立ってきた。私は、質的研究者だが、 優れた量的研究者から多くのことを学んできた。そして、優れた学者同士が、 その専門領域や研究手法が違っていても、質の高い対話を通して、お互いに学び合い、 高め合う姿を見て、その姿に憧れてきた。

学究の営みとは、社会の礎を築くものであり、国家や世界の正しい運営に 欠くことのできないものである。知識人を弾圧した中国の文化大革命やカンボジアの ポルポト政権が、社会、国家の発展にどれだけ深刻なダメージを与えたのかは、 歴史が証言するところである。

加藤陽子さんの著作を並べよう。

『戦争を読む』(勁草書房、2007)

『満州事変から日中戦争へ―シリーズ日本近現代史5』

(岩波新書、2007)

『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(朝日出版、2009)

『昭和史裁判』半藤一利と共著(文藝春秋、2011)

『NHKさかのぼり日本史②昭和 とめられなかった戦争』

(NHK出版、2011)

『昭和天皇と戦争の世紀(天皇の歴史)』(講談社、2011)

『歴史からの伝言―日本の命運を決めた思想と行動』佐藤優・福田和也

と共著(扶桑社新書、2011)

『戦争と日本人―テロリズムの子どもたちへ』佐高信と共著

(角川oneテーマ21、2014)

『戦争まで 歴史を決めた交渉と日本の失敗』(朝日出版、2017)

『とめられなかった戦争』(文春文庫、2017)

『歴史を学び、今を考える―戦争そして戦後(教科書に書かれなかった

戦争)』内海愛子と共著(梨の木舎、2017)

『天皇の歴史⑧ 昭和天皇と戦争の世紀』(講談社学術文庫、2018)

『天皇と軍隊の近代史』(けいそうブックス、2019)

このように並べるだけで、いわゆる右から左まで、多様な人々とともに対話を重ね、ともに仕事をし、 多様な出版社から価値のある著作を輩出し、政局のような政治の時間を遙かに超えた射程のなかで、 一貫した研究を深めてこられたことが一目瞭然である。

この加藤さんを排除するということは、日本の学問研究、日本の文化活動、日本の知的営為、 さらには、これらによって輪郭を与えられた日本人の生活経験を否定するということである。

この罪はあまりにも深い。

オンライン授業と対面授業、ハイブリッド授業というアクロバットな仕事で、Webサイトの更新も ままならぬ状態です。何よりもこの澱んだ空気に元気が出ませんが、後世の人々に「おまえはあの時、 何をしていたのか?」と尋問されたとき、「オンライン授業で忙しかったのです」と言い逃れることは できません。一言だけ、この社会が毀損されていくことへの私の憤りと悲しみをお伝えしました。 これでも全然不十分なことは承知しています。ただ、今日はここまででご寛恕ください。

思っている以上に疲れが溜まっているかもしれません。皆さんもどうぞくれぐれもご自愛いただけますように。

See you next month!

2020/6/25(Thu) 東京アラート

6月になった。いや、夏至も過ぎて、6月も終わろうとしている。 キャンパスのケヤキの木はすっかり深緑になったが、まだまだ対面授業への道は遠い。 この間、東京都では、「東京アラート」なるものが出されて、摩訶不思議なタイミングで 解除されたが、昨日発表された東京都のコロナウイルスの新規感染者数は55人に達した。 これは緊急事態宣言真っ只中の5月5日以来の数字である。

近年、国レベルでも都レベルでも、いろんなことが国民、都民の安全、健康第一ではなく、 上に立つ者の政治的な思惑を第一として行われるということが常態となっている。このようななかで、 私たちは、一体、何を信用したらいいのか、わからなくなっている。「信なくば立たず」と言われるように、 「信用」がないと、社会は成り立たない。そして、この「信用」は、努力なしに築けるものではない。 一人ひとりの人間がその生涯をかけて、築き上げるものである。

ところが、今、私たちの社会には、先人たちが築き、蓄えてきた「信用」を 湯水のように浪費している政治家たちがわんさかといる。彼・彼女らは、自分が努力して築いてきた ものではないので、大層気前よく使う。いつまでもそれがあると思い込んでいるのだろう。 あるいは、自分がこの世を去ったら、「あとは野となれ山となれ」とでも思っているのだろうか。

現在ベストセラーとして注目を集めている『女帝 小池百合子』を読了した。 ノンフィクション作家である石井妙子氏の渾身の力作である。この本はライフストーリーの恐ろしさを 白日に晒した秀作である。そして、同書が浮き彫りにしている現代日本の政治空間、メディア空間の リアリティは、救いのない世界であり、読み進めるほどに心が暗くなってくる。

中島岳志氏の『毎日新聞』掲載の書評はこちら

この本の秀逸さは、小池百合子という一人の人物が行ってきた人生の自分語りと歴史的事実の明白なズレを これでもかこれでもかというように丹念に突き合わせることを通して、平成時代の政治と生活の底の浅さを 読者に突きつけているところにある。この本において、著者は、正確な「記録」の収集と再構成を通して、 インターネット時代を生きる私たちの曖昧な「記憶」を厳しく問い、曖昧さに安住することが不作為の 罪であることを突きつけている。

この本は、小池百合子という人物の人生には嘘が山ほどつきまとっていることを露呈している。だが、 この本が本当に突きつけていることは、小池百合子という人間が虚言癖をもっているということではない。 また、小池百合子が東京都知事という崇高な地位についているにもかかわらず、それにそぐわない嘘つきな人格の 持ち主であるということでもない。全く反対に、小池が嘘つきであるがゆえに、平成日本の政治史のヒロインとなり、 東京都知事まで登り詰めたというおぞましい事実なのである。

この事実を別の角度から見ると、この時代を生きる私たちがどこかで嘘つきを希求していたということになる。 私たちという言葉に抵抗があるとすれば、取りあえず、この社会の多数派の人々と置き換えてみてもいい。 この社会の大多数の人々やメディアは、都合のいい人物を求めていた。これまでの自分たちの生活や意識を見つめ直すことなく、 そして痛みを伴う変化と成熟を要求されることなく、耳障りのいいフレーズを発信してくれる、感じの良さげな似非ジャンヌ・ダルクを。

この本を読了し、頁を閉じたとき、表紙に映る「小池百合子」とはこの社会の要求に的確に応えるかたちで創作された 一つのライフストーリーに過ぎなかったということに気づかされ、ただただ愕然とする。その創作があまりにも的確過ぎたため、 そのライフストーリーには、そのまま日本社会なるものがまるごと映し出されてしまったのだ。それはほんとうは、 私が見たくはなかったものだ。

小池百合子や安倍晋三の異形さがその人物の歪みに収斂できるような個別の案件ならば、問題解決も 容易なことである。しかしながら、この異形さが私たちの社会の無意識の表現であるとすれば、問題の解決は、 困難を極める。私たち一人ひとりが深い次元で変わらない限り、今後も、第二、第三の小池百合子、安倍晋三が 登場するだけであるからだ。

救いがあるとすれば、この社会のなかに石井妙子氏のような人がまだ存在することだ。石井氏が この困難なライフストーリーに着手したのは、まさに人としてのresponsibility(応答責任)からであった。 彼女は、カイロ時代の小池百合子の同居人であった早川さん(仮名)の良心の声に応答したのである。 人間が人間であり続けるためには、人間の声に応答しなくてはならないのだ。

その人がその人のままで、社会において輝けるような社会は、誰にとっても、生きやすい社会であることだろう。 この本は、この時代のなかで、人が自分を生きることの大切さと、その困難さを描いている。

そして、今日も東京は48人の新規感染者があり、東京アラートは今日も鳴らない。

オンライン授業が続き、パソコンの画面を見過ぎて、疲れ気味です。皆さまもくれぐれもご自愛ください!

See you next month!

2020/5/15(Fri) 非日常の日常

5月になった。キャンパスのケヤキの木は新緑となり、そして一日一日その緑が 濃くなっている。しかしながら、キャンパスの主人公である学生たちの姿はない。 新入生たちは、キャンパスでの憩いや仲間たちとの出会いを経験することなく、 間もなく6月を迎えようとしている。

新型コロナウイルスによって、日常の生活を普通に送ることができることが どんなにか有り難いことなのかを知ることになった。そして、この社会がたくさんの 縁の下の力持ちの人々に支えられていることを改めて知ることになった。医療、食糧、 流通など、私たちの生活に不可欠なものを日々生産したり、届けてくれている人たちの 働きには、感謝の言葉もない。

これとは対照的な風景、国民のために働くときは亀のようにのろく、保身のために働く ときは脱兎のように素早い政治家たちの姿が、白日の下に晒されている。そして、そのような 政治家たちを選び、好き放題させて、まともな政治家たちを育てることを怠ってきた 私たち国民の政治的リテラシーの絶望的な低さを突きつけられている。

東京経済大学は4月17日から、明治大学は5月7日から、それぞれオンライン授業が 始まった。私が担当している授業に関する限り、これまでのところでは、学生たちは 想定していた以上にオンライン授業に対応することができている。そして、大学生活を 謳歌できずに残念な気持ちで一杯であるだろうに、オンライン授業のために尽力してる 私たち教員に温かいメッセージを送ってくれる学生たちもいて、ホロリとする。

どうしてこんなに温かく、まともな人たちがしっかりと存在している社会なのに、 私たちを代表しているはずの政治家たちが、こんなにも歪(いびつ)なのだろうか? この問いには、どうしても納得できる答えが出ない。ただ、情緒的な願望を抜きに、 冷徹に答えを出すならば、究極のところ、この歪(いびつ)さは、そのまま私たちの 社会の平均値の歪(いびつ)さの反映なのだろう。残念だが、この現実を見据えるしかない。

それでは、この社会の平均値がここまで歪(いびつ)になったのは、いつからなのだろうか。 あるいは、そもそも歪(いびつ)だったのか、次第に歪(いびつ)になったのか。

現在のところの私の答えは次のようなものである。「勝てば官軍」「強きを助け弱きをくじく」 といった歪(いびつ)さは、この社会のなかでずっと通底するように存在していた。 戦争に負けようが、日本国憲法が施行されようが、民主主義の世の中になろうが、この歪(いびつ)さが 消滅したことはなかった。ただ、ある時期までは、こうしたあり方は、お天道様の下では、恥ずべきものだ という共通理解があった。少なくともまっとうな大人の振る舞いではないという共通理解があった。 しかしながら、ある時期に、この歪(いびつ)さが白日の下、公然と語られるようになったのである。

おそらくそのターニング・ポイントは、戦争でコテンパンに負けたこと、焼け野原の 焦土となった日本列島で一億総負け組になった記憶が、薄れていった時期と重なるだろう。 1980年代、中曽根康弘が戦後政治の総決算と語り、国鉄の民営化を断行したあの時代。 そして、混迷の1990年代を経て、2000年代に入ると、小泉純一郎が論理によってではなく、 空気によって国民をどうにでも動かすことができることを証明し、日本の政治の戦略(ストラテジー)は、 国民の健全さをどう引き出すかではなく、国民の歪(いびつ)さをどのように利用できるかに 大転換する。

その延長線上に、今の政治がある。最近、ある中学生に「蓮舫さんって、裏表があるの?」と 尋ねられた。「どうして、そう思うの?」と尋ね返したところ、TikTokの映像を観ていたら、 安倍晋三首相の言っていることとやっていることの乖離を蓮舫議員が追及しているシーンが出てきて、 そこで安倍首相が何やら言い返したあと、その支持者たちが嘲笑しながら、「裏表があるのは おまえだろ」と蓮舫議員を嘲っている映像が流れてきたのだという。

中学生にどう応答しようかとずっと考えていた。疑惑にまみれた、それでも曲がりなりにも 一国の首相が野党議員を貶めて悦に入っているという「日本の政治の歪(いびつ)さ」をどのように 中学生に語ったらいいのか、考えていた。40年前の日本ならば、恥ずかしいの一言で片づいた 問題だ。「みたむない」、九州弁の「みっともない」だ。

先程、「検事総長らの定年延長を特例的に可能にする検察庁法改正案など関連法案は 15日の衆院内閣委員会で審議されたが、この日は採決されず、来週以降に持ち越しとなった。」 (毎日新聞より)というニュースが入った。本日、NHKでの国会中継はなかった。

この法案の抱える問題の深刻さについては、どれだけの人が声を上げていることだろうか。 もう「みたむない」ことは止めてほしい。私たちは、ただでさえ、地球環境の激変に伴う、 厳しい時代を生きている。さらには、これまで経験したことのない少子高齢化の社会を生きている。 そして、何よりもコロナウイルスで、子どもたちが学校で学ぶ教育を受ける権利さえ失っている 異常事態を生きているのである。こんな時に何が「定年延長」か!

これ以上、政治と行政の人災が続くならば、救われる命も救われなくなる。政治への無関心が どのような事態を生じさせるのか、今回、よくよくわかった。今、私たちは、コロナウイルスのため、 一億総負け組の状態である。だからこそ、誰もが「メメント・モリ(死を忘れるな!)」という言葉の 重み、そして、弱きを助けることこそが政治の課題であることを実感できるはずだ。

中学生に答えよう。一国の首相の仕事は、野党議員をディスることではなく、苦しんでいる 国民を守ることだ。君は決して「みたむない」大人ではなく、「美しく温かい」大人になってほしい。

今、私は、オンライン講義の準備とレコーディングで、You Tuberのような毎日を送っています。 ついに、現代の小学生の人気の職業に就くことができました(^^)/。ちなみに、現在、「いいね」を二つ、 いただいています。きっと誰かが間違ってクリックしてしまったのでしょう。 首相のコラボ動画の自称「いいね35万」の大人気にはかないませんが、オンライン授業の枠内で最大限、 民主主義的な授業を行うように心がけています。

皆さまもくれぐれもご自愛ください!

See you next month!

2020/4/2(Thu) 生まれてはじめて

4月になった。しかしながら、今年の4月はいつもの4月とは違う。 今年は桜の開花が早かった。しかしながら、今年の桜はいつもの桜とは違う。 卒業式もなく、入学式もなく、学生のいないキャンパスで、桜は咲き、散っていった。

新型コロナウイルスの影響で、世界中の人々の生活が試練に立たされている。 とりわけ、新入生にとっては、いつ始まるのかわからない新学期の日々、多くの 若者たちが不安に満ちた日々を送っていることだろう。

ただでさえ、新しい学校に足を踏み入れるというのは、緊張するものである。 新しい環境で、自分が受け入れられるだろうか、友だちはできるだろうか、不安で 一杯になるものである。

大学というのは、寛容で、多様性のある場所である。私は、大学生になるまで、 大学のことを全く知らなかったが、自分自身が大学生になり、上京したときに、 少々はみ出していても、誰も気にしない空気の心地よさに、驚いたことを思い出す。

新入生たちに、この大学なるもののすばらしさを体感してほしいと切望している のだけれども、今年度は、大学の入場門はなかなか開かない。

寛容の時代に青春を過ごした私たちは、この不寛容な時代のなかで、時代に 抗う責任を担っている。コロナウイルスが明らかにしているのは、私たちの社会の ほんとうの底力である。

こんな時代のなかで、何をどう学んでいくのか。誰をどう支えていくのか。 私たち人間の成長にかかわる仕事に従事している者たちは、今こそ、不安のなかに いる人々を支えて、「学びの復権」を実現しなくてはならない。

大学の入場門は閉ざされているものの、電脳空間での学びの可能性を探ることは できる。そして、電脳空間での学びを通して、リアルな学びの大切さをより実感することも できる。今年を学びと成長の一年にするために、じっくりと考え、チャレンジしていきたい。

誰もが現在を生きることで精一杯な今ですが、この時間は、自分を見つめ、 自分を育てるチャンスでもあります。他者への想像力を忘れずに、この生まれてはじめて 経験する世界のなかで、心を耕していけたらと思います。どうぞご自愛ください。

See you next month!

2020/3/17(Tue) 休校

新型コロナウイルスの影響で全国の多くの小中高校が休校となった。休校のタイミングや 休校にいたる意思決定の手続きには、大きな問題があったと思われるが、その後、欧米でも、 新型コロナウイルスの感染が広がり、世界的な感染拡大となったものだから、休校の判断に 対する反対意見は、抑えられている。ただ、突然の長い休校は、子どもたちの学びや運動、 保護者の生活に深刻な影響を与えている。学校のない三月を迎えたことで、学校というシステムが 子どもたちの成長や保護者の生活をどのように支えているのかがはっきりと可視化された。

少子高齢化の問題については、さまざまに語られているが、身近なところで子どもと 関わっている人々がマイノリティ(=少数派)となり、そもそもの日本の「教育劣位社会」 (=国民の教育に対する関心、優先順位が低い社会)という傾向性に拍車がかかることが 深刻な問題であると、私は考えている。

今回のコロナウイルス関連のニュースで、私はインターネットのコメント欄を追っていた。 政府の初動体制に対しては、圧倒的に厳しいコメントが並び、支持を得ていた。ところが、 休校要請が出されると、潮目が変わった。政府の休校要請を支持するコメントが大勢を占める ようになった。私は学校教育、子どもたち、保護者たち、先生たちに与える負の影響をすぐに 想起したのだが、コメントしている人々はそうではなかった。推測の域を出ないが、 コメントしている人々の多くは、身近に学齢期の子どもを抱えていない人々なのだろうと思った。

同学年の子どもたちが全国に200万人もいた時代、小学生の児童数だけで1000万人を超えていた。 1958年には小学生の児童数は1349万人にも達した。しかも、その年の日本の人口は9277万人だった から全人口の約15%が小学生だったことになる。小学生には必ず保護者がいるわけだから、同じ数だけの 保護者がいたとすると、全人口の30%が小学校と深く関わっていたことになる。中高生とその保護者まで 加えると、少なくとも全人口の50%は超えていたはずである。そうなると、教育の量と質の充実を、 政治が避けては通れなくなる。

これに対して、2019年の小学校の児童数は637万人で、1950年からの統計で最少を記録している。 2019年1月の人口推計は12632万人なので、小学生数の人口比は5%まで下がっている。これに保護者を 足しても10%そこそこである。人気取りの政治家にとっては無視しても大丈夫な数なのかもしれない。 あと数年で同学年の子どもたちが100万人を下回る世代が小学生に上がるため、この数値は今後ますます 減少することが見込まれる。

そして、政治は最もやりやすい学校を休校とした。わずか1ヶ月というかもしれないが、 この1ヶ月で確実に子どもたちの格差が広がるだろう。そして、新年度、学校の先生たちは、 これまでよりも難しく複雑な課題と向き合わなくてはならなくなることが予想される。

コロナウイルスは天災だが、クルーズ船の対応や初期対応の拙さ、学校教育の軽視は人災である。 東日本大震災において、地震と津波は天災だったが、原発事故が人災であったように。 学校教育を軽視していると、そのツケは未来の社会が負うことになる。明日を創る子どもたちと 子どもたちを支えている教師や保護者たちのことをまず第一に考える社会を構想しなければ、 この国の未来はない。

誰もが今を生きることで精一杯かもしれませんが、自分のことだけでなく、もう一回り大きな 輪のなかで生きる人々のことを思ってこそ、人間は人間であることができるのです。コロナウイルスを 一つの契機として、人類の行く末に思いをはせながら、3月、4月を過ごしていけたらと思います。 どうぞご自愛ください。

See you next month!

2020/2/4(Tue) 卒論

今日は立春。冬至から春分に至るちょうど中間地点だ。大寒から春分までの 一年で一番寒いと言われる時期を通り過ぎたということで心が少しばかりほっとする。 昨日は節分。東京経済大学では、全学共通教育センターの教員が担当している総合教育研究、 いわゆる卒業論文の発表会があった。私のゼミの学生も登壇し、その後、学生たちの発表に 触発されて、教員たちが熱く語るサロンが生まれた。さまざまな専門をもったメンバーが 未来の社会のデザインについて熱く語り合う、これこそ大学だと思える時間であった。

考えてみると、卒論が必修ではない大学において、自ら探究したいテーマをもち、 論文の完成にまでこぎつけるというのは、並大抵のことではない。こうした学生たちは、 自らのテーマをもち、学び考えるために大学に通っているのであり、言葉のほんとうの 意味での学生(student)なのである。知を愛するというのは、自分自身の小ささと 向き合うことであり、苦しいことだが、そこには確かな成長の喜びもある。学生と卒論の 反省会をしながら、発表会でもらった批判を、さらなる成長のための糧としている学生の 姿に、深い感銘を受けた。22歳の時にここまでの心の強さと謙虚さをもっていたならば、 もっと遠くまでたどり着けただろう。

こんな思いの一方で、彼・彼女らがこれから巣立っていく日本の社会のことについて 思いをはせる。学ぶことは大切にされているだろうか。長期的に人を育てる仕組みは守られているだろうか。 真っ当に生きようと思う人ほど、苦しくなるようなことはないだろうか。心配は尽きない。

日経ビジネス・オンラインの記事で「低学歴化進むニッポン」というコラムがあった。 確かにこの国では、どこの学校に入ったのかを過剰に意識する一方で、何を学んだのか、今、 何をどう学んでいるのかに無頓着である。学ぶことが大切にされていない、学んできたことが 尊重されていないことが、今の日本社会の停滞を生んでいるのではないか。21世紀になって、 先進国と呼ばれる国々は知識基盤社会にシフトしていった。これに対して、さまざまなねじれの なかで、日本は反知性主義という形で知識基盤社会に対応しようとした。もちろん、これは あべこべだったわけで、少なくとも勉強文化は幅広く存在していた1970-80年代よりも社会は劣化して いった。

「低学歴化進むニッポン、博士軽視が競争力を崩壊させる」 河合薫。

私の中学校時代は、全国的に校内暴力が真っ盛りの1980年代前半だった。その頃、横浜銀蝿という ロックバンドがあり、リーゼントの髪型にサングラス、革ジャンにドカンといういでたちで、当時の中学生たちに 大人気を誇った。ヒット曲として知られるのは、「ツッパリハイスクールロックンロール」である。この曲には、 「登校編」と「試験編」という二つのヴァージョンがある。(歌詞の違うこの二つのヴァージョンは別々にシングル リリースされたもので、「登校編」は1981年1月12日、「試験編」は1981年10月7日にリリースされている)

「試験編」の歌詞は、次のような出だしで始まる。「ついに来ました 試験の季節 たまにゃ おやじを よろこばそう」そして、すぐにサビが来て、「ツッパリ High School Rock'n Roll ツッパリ High School Rock'n Roll やる気 じゅうぶん 勉強15分」となる。

ここまででこの時代の空気についていろんなことを読み取ることができる。まず「ついに来ました」という 始まりの一節で歌の主人公が日頃は粋がっているけれども、心のどこかでずっと試験を気にしていたということがわかる。 次の「おやじをよろこばそう」では、(おそらく高学歴ではないと思われる)主人公の父親も学校は勉強をしに 行くものだという当時の「常識」を共有していたことがうかがえる。さらには「勉強15分」というところに、 この時代には、ツッパリでも一日15分は勉強していたことが表現されている。

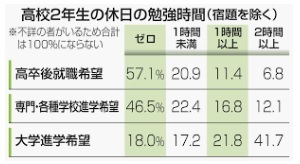

もちろん、この「勉強15分」というのはあまりにも少ないということを表現するための歌詞となっている。 それでは現在はどうだろうか。ちょうど手元に2019年8月30日に発表された文部科学省の調査のデータがある。 これによると、高校2年生の3割は宿題を除く1日の勉強時間がゼロで、就職希望者になると6割近くが休日の勉強時間が ゼロであることが明らかになっている。

つまり、1980年代のツッパリたちは、今の時代を生きているならば、結構、勉強しているほうなのである。それは、 ツッパリたちが偉かったからではなく、そのような社会の空気、雰囲気が存在していたということである。だが、今の 日本からは、この空気、雰囲気は失われている。といって、探究をする雰囲気が育っているというわけでもない。 大雑把に言うならば、勉強文化を解体しながら、学びの文化を根づかせることにも失敗しているのが今の日本なのである。

何が問題であったのだろうか。勉強の文化と学びの文化を相反するもののように捉えたことが間違いだったのだろう。 勉強(反復・修練)と学び(問い・探究)は往還すべきものだったように思う。学びのない勉強が新しい時代を切り拓く ものにはなり得ないように、勉強のない学びも身体化されない霞のようなものである。勉強と学びをつなげることこそ、 1990年代の日本が取り組むべき課題であったのだ。

時計のネジを巻き戻すことはできません。ですが、失敗したと気づいたならば、つまずいた地点まで戻って、 学び直すことで、私たちは未来を変えることができます。学ぶには決して「遅すぎる」ことはないことを 再確認して、それぞれの持ち場で、それぞれの今できる最善の学びをしていけたらと思います。皆さんも、 どうかお身体を大切に、それぞれの場所で、2月をお過ごしください。

See you next month!

2020/1/23(Thu) 遺す

昨年末には、随分と久しぶりに九州の地を踏み、大牟田市で開催されていた 中村哲先生の写真展に二度出かけてきた。中村哲先生の人生は、戦乱のなかで 貧しさに喘ぐ人々とともにあるものであり、まさに神さまのような人であった。 学びを行動につなげて、アフガニスタンの大地を蘇生させた中村哲先生の偉業は、 末永く語り継がれていかれることだろう。

私たちがこの世に生を受けて、何を遺していけるかというのは大きなテーマである。 はじめて論文を書き上げた時、これで自分が死んでも、私という人間が生きてきて 何かを考えた証しが残るのだという幸せな気持ちに包まれたことを思い出す。プラトンのように、 偉大な思想を遺した哲学者もいる。ロックフェラーのように、大きな事業を遺した実業家もいる。 アベベのように、記録と記憶を遺したアスリートもいる。ここまで大きなものではなくても、 ささやかな何かを遺したいという思いをもつ人は多いのではないだろうか。

しかしながら、歴史に名を遺すといっても、それは決してプラスの側面ばかりではない。 ナチスドイツの指導者ヒトラーは、ユダヤ人、ロシア人、東欧、西欧諸国の人々をはじめとして、 世界中の何千万人もの人々を地獄に突き落とし、最後は、ドイツ人も破滅に追い込んだ。 こんな悪行を遺すのだったら、政界でのし上がることができず、風変わりな絵描きとして 一生を過ごしていたら、どんなにか世界と本人のためになったことだろう。

現在の日本でも、名を遺すことがマイナスの名を遺すことになってしまっている一群の人々がいる。 本来、政治家になってはいけない人が政治家になり、国家を私物化していることなど、その最たるものである。 彼・彼女らは自分の名を遺すことと引き換えに、これまでの社会が築き上げてきた信用という目には見えない けれども貴重な遺産を損なっている。彼・彼女らにとっての成功は、国民にとっての不幸である。

このように考えると、名を遺すかどうかが問題なのではなく、自分の天命を深く知り、 身の回りの整理整頓を心がけ、必要以上に散らかさずに、慎ましく生きることが大切なのだと 思い知らされる。そうした人々の存在が、人々をどれだけ支えてくれているのか、その存在の尊さに 改めて気づかされる。アフガニスタンでこの世の勤めを終えられた中村哲先生は本質的にこのような存在であった。 名を遺そうとして何かを行ったのではなく、自分の課題を深く受け止めて、ブレることなく生き抜いた結果、 ただその名が遺った。そういう人であった。

やなせたかし作詞の「なんのために生まれて なにをして生きるのか こたえられないなんて そんなのは いやだ!」という「アンパンマンのマーチ」の歌詞は、いつも心に沁み入る。 「なにが君のしあわせ なにをして よろこぶ わからないまま おわる そんなのは いやだ!」 一度しかない人生、自分の世界を少しでも深めて、喜びを感じ、分かち合っていきたいものである。

さて、1月も下旬となりました。大学入試の新共通テストの国語、数学の記述は取り止めとなりました。 識者は5年以上前から警告を鳴らしていましたので、ここまで残念な時間を浪費してしまったと言えますが、 最悪の時代は回避されました。教育政策の暴走に対して、すぐれた知性をもって対峙し、食い止めてくれた 教育社会学者の大内裕和先生、中村高康先生をはじめとする諸先生方、そして高校生の皆さんに感謝と敬意を伝えたいと 思います。

また、イギリスはEUからの正式離脱が決まり、その前に、想定外のヘンリー王子夫妻の王室離脱という アクシデントが起こりました。今後、イギリスの社会も大きく変わりそうです。焦点は北アイルランド、スコットランドに移ることでしょう。 離脱の連鎖は、決して侮れないと思われます。

このほか、新年早々、アメリカがイランのスレイマニ司令官を暗殺し、報復の過程で、民間の航空機がミサイルで誤爆されて、 乗客、乗組員すべての命が失われるという悲劇もありました。大変に痛ましい出来事です。イラン政府が誤爆を認めたことで、 最悪の事態は免れたように思えますが、憎悪と不信の関係性がもたらすものがいかに恐ろしいものであるかを改めて突きつけられました。

時計のネジを巻き戻すことはできません。ですが、落ち着いて、寛容な判断を心がけることで、 私たちの運命を最悪の方向に向かわせないことはできます。一人ひとりが決して「無力」ではないことを 再確認して、それぞれの持ち場で、それぞれの今できる最善の選択をしていけたらと思います。皆さんも、 どうかお身体を大切に、それぞれの場所で、油断大敵の2020年をお過ごしください。

See you next month!

2019/12/12(Thu) 読解力

また一つ年輪を加えて、今年も師走となった。若い頃とは時間の流れが 大きく変わり、「ちょっと前」というものが10年以上前になっている。大学生は 2年生と3年生では成長の度合いが大きく違う。だが、30歳を過ぎると年齢の差は ほとんど感じられなくなる。その人がどのくらい生きてきたかという年輪の数よりも その人がどう生きてきたのかという年輪の質が問われるようになる。時間は誰にでも 平等にある。しかし、その時間を用い方は千差万別である。

2018年のOECDによるPISAの学力調査で、日本の子どもたち(15歳)の 読解力のランキングが下がったという結果が出ている。PISAの学力調査を批判的に 捉えることも重要な課題であるが、ここではひとまずPISAの学力調査を受けて、 近年の日本の教育政策の課題について指摘しておきたい。

一つ目は、「ゆとり教育」批判の正当性の問題である。今回のPISAの学力調査の 対象となった世代は、1998年学習指導要領の「ゆとり教育」が批判を受けて、教育政策が 「脱ゆとり」に大きく舵を切った時期の教育を受けてきた世代である。つまり、「脱ゆとり」 政策は、これからの時代を生きていくために重要な読解力の育成に失敗したということになる。

二つ目は、教育課程(カリキュラム)改革の効果の問題である。近年の教育政策は、 小学校への英語教育の導入、プログラム教育の導入など、教育課程に盛り沢山の内容を 組み込んでいる。これに加えて、各教科において、「探究」という名の調べ学習が 盛んに行われるようになっている。こうした一見学習効果のありそうな教育課程が 逆に子どもたちに読解力を身につける機会を奪っている可能性がある。その理由は、 次に述べる。

最も大きい課題と思われるのが三つ目の教師の多忙化の問題である。 授業時間数が増えたのに、子どもたちの読解力が低下している背景には、 授業における学びの質の課題があると思われる。近年の教育政策は、専門的力量を有する十分なスタッフ、そしてスタッフを雇用し、 教育環境を整えるための十分な予算を保障することなく、ただ教育課程に盛り沢山の 内容を組み込むものとなっている。この政策は、本来担える以上の大きな負荷を、 教師たちにかけることにつながっている。こうして教師の多忙化は激しさを増し、 授業の工夫を行う時間もとれないという皮肉な結果となっている。

少なくとも以上の三つの問題が今回のPISAの学力調査の結果から導き出される。 これに加えて、スマートフォン等によるSNSやゲームが子どもたちの生活世界に浸透し、 じっくりと読むという機会が奪われていることも、推察されることである。

読解力とは、一朝一夕で生まれるものではなく、教師と子どもがじっくりと真摯に 質の高いテクストと向き合い、そこで他者の読みを深く聴き、いくつもの読みを自分のなかに 取り込みながら、熟成していくものである。子どもの読解力を嘆く前に、大人たちが 自らの学びの浅さときちんと向き合い、読みを深めていくこと、これを抜きにしては、 せっかくのPISAの学力調査も生きてはこない。今、必要なのものは、一人一台の PCではなく、子ども一人ひとりと向き合うための教師の時間であり、教師の学びである。

12月も半ばに差し掛かりました。大学入学共通テストも見直しが行われて今月中に 結論が出ることになっています。本日は、イギリスの総選挙も行われます。世界はいろいろと 問題があるけれども、未来は開かれていて、右に進むか、左に進むか、真っ直ぐに進むかで、 私たちの運命は変わります。「無力」ではないことを意識して、それぞれの持ち場で、 それぞれの選択をしていけたらと思います。皆さんも、どうかお身体を 大切に、それぞれの場所で、クリスマスの季節をお過ごしください。

See you next month!

2019/11/14(Thu) 入試融解

台風が日本列島を水浸しにした10月も過ぎて、11月になった。 盛り上がったラグビーのワールドカップも南アフリカ共和国の優勝で 幕を閉じた。かつてアパルトヘイト(人種隔離政策)のため、国際試合 から閉め出されていた同国の代表チームが、ネルソン・マンデラ大統領の誕生、 人種間の融和を経て、世界の頂点に立った。台風で試合が中止となった カナダとナミビアの選手たちが釜石の復旧にその力を注いでくれるなど、 スポーツを越えた世界の連帯のシーンがその節々に示された 印象に残る大会となった。

スポーツがこれほどに人々に愛されるのはそこにはフェアープレーの 精神が宿っているからである。フェアー(公平)であることは、スポーツが 存立する根幹であるから、八百長やドーピングには、ものすごく厳しい処分が 下される。八百長やドーピングが蔓延るような事態になったら、多くの人々が スポーツ不信になり、スポーツ離れが進むのは必至だからである。

もし来シーズンから審判の仕事が(記述式で)複雑になるので、 巨人の関係者だけが審判を務めることになると決まったら、日本のプロ野球界は どうなるだろうか。その上、巨人の関係者だけでは審判の人数が足りないので、 巨人が臨時に雇うアルバイト(野球経験不問、どのチームのファンであるかは問わない)が 審判を務めることになると決まったら、選手たちはどう思うだろうか。

改善すべき問題点があるにせよ、これまでのルールで大きな問題もなく 運営されていたにもかからわず、専門の審判ですら判断が難しいような ルールを導入して、素人の、しかもフェアー(公平)であることが保証されない 審判団によって、立ち上げられる新野球共通リーグで、選手たちは切磋琢磨して、 技量を高めていきたいと思うだろうか。

選手たちは、そんなリーグは見限り、新しいリーグを創設するか、 別のリーグに出ていくことだろう。そして、華々しく立ち上げられた新野球共通リーグは、 衰退の一途を辿ることになる。

こんな愚かなことが、日本の大学入試で行われようとしている。あってはならないことだ。 入学試験は、子どもたちの未来と大学の信用に関わる重大なイベントであるから、入試問題の 作成、管理、採点等は、極めて厳格なシステムによって運用されている。

にもかかわらず、「記述式」の採点を一民間企業の子会社に丸投げするというのである。 しかも、その民間企業は、模試や通信教育を業務としている教育産業である。プレーヤーが その同じ試合の審判を行う、このことがどのようにして可能なのか、これを説明することは 誰にも不可能なことではないだろうか。

子どもたちに思考力をつけることは大事なことである。これを否定するものではない。 しかしながら、英語の民間試験導入の見送りから、新共通テストのゴタゴタは、新たな制度を 導入しようとしている大人たちの思考力のなさを見事に露呈したのではないだろうか。

そもそも新共通テストの枠組みが無理筋であることは、教育の専門家にとっては、 自明のことであり、東京大学の副学長であった南風原朝和(はえばらともかず)先生をはじめ、 多くの研究者が警鐘を鳴らし続けていたことであった。

そうした声に耳を傾けることもせず、高校生、受験生たちを混乱させ、不安に陥れて きた政策立案者たちの責任は、実に大きい。まずは、新共通テストを白紙撤回して、 従来通り、大学入試センター試験を継続することにして、今後の大学入試のあり方について、 公共性を担保できる方法で、時間をかけて熟議を行う必要がある。

「大学入学共通テストから学生を守る会」

ただでさえ、若者が生きていくのが厳しい時代なのに、こんな人災を若者たちにもたらす社会は、 一体、誰のために、何のためにあるのだろうかと、悔しく、情けない気持ちになる。しかし、 若者たちの声が「英語民間試験」を動かしたことも確かである。あと一押し、黙っていては いけないのだ。

11月も半ばまで過ぎました。山梨県身延町立身延小学校の古屋和久先生の教室は、あまりにも 深く、衝撃的でした。学び合う教室のなかで、自分の言葉を紡ぎ出している子どもたちは、きっと 素敵な未来を切り拓くことになるでしょう。私たちもまた、学び合う関係性を育て合い、今より 信じられる社会を創っていけたらと思います。皆さんも、どうかお身体を 大切に、それぞれの場所で、晩秋のしっとりした時間をお過ごしください。

See you next month!

2019/10/21(Mon) 災害列島

9月になっても夏の暑さが続き、10月になってもまだ蒸し暑さが続いた。 そして、暖かい太平洋の水蒸気をたっぷり吸って巨大化した台風19号が、日本列島に 甚大な被害をもたらした。被災者の方々には心よりお見舞いを申し上げたい。 近年の地球の気候の変動、自然災害の激烈化は、人類の未来を左右しかねないものである。 先日、日本中世の歴史家である藤木久志先生が亡くなった。藤木先生は戦国の厳しい動乱の背景に 自然災害の頻発化があったことに着目した歴史研究者であった。いつの世であっても、私たち人間の 暮らしを根底から支えている自然環境が厳しくなると、生産活動や日常生活にも影響が及ぶため、 人間関係も険しくなるものである。

現在の日本を鑑みると、天災と人災がごっちゃまぜとなっており、関西電力と原発立地の元助役との 積年のあきれたスキャンダルが明らかになるばかりか、「死人に口なし」とばかりにすべての責任を 負いかぶせる唖然とする説明まで出てきて、世の中は、もうカオスとなっている。これだけのスキャンダルが 発覚したら、従来ならば、関係者、経営陣は一掃となるところだっただろうが、誰もが被害者ポジションに 立って、居座るということがスタンダードとなっている。過去の日本がすばらしかったとは思わないが、 リクルート事件時代の日本社会が懐かしくなるほどである。

このように今の社会をおかしくしてきたはずの年配者たちが誰も彼も「破廉恥」にも被害者面して、 責任を取らずに頬被りしているものだから、スウェーデンの16歳の怒れる少女が、ジャンヌ・ダルクの 再来のように輝いてくる。他人に責任をなすりつけるのではなく、自分自身の責任を省察した上で、 英知を結集して、地球規模、人類規模の問題に向き合うことが喫緊の課題である。

今年度の授業では、数年前から古代文明から進んできた学生たちと一緒に行っている歴史の授業づくりが ついに1920年代に到達し、ここから第二次世界大戦までを扱うこととなった。戦争を扱うことはとても難しいことだが、 それ以上に、準備をすればするほど、1920年代後半から1930年代の社会のありようが今の世相と類似して いることに、今更ながら愕然としている。

ヒトラーは「大衆は忘れやすい」という一つの事実に目を付けて、ごろつきだった自らを 救国の英雄に仕立て上げ、ユダヤ人を、ロシア人を、そして最後はドイツ人をも、地獄のどん底に 突き落とした。本当に私たちは忘れやすい。たった74年前に世界中が焼け野原となり、大切な人々を 失った悲しみと飢餓でどん底を経験したのに、もうこんなことは起こるわけがないとばかりに、 戦争の種をあちらこちらに蒔いている。歴史から学ばないと、その先にあるのは、地獄の再来である。

今、日本には、ラグビーワールドカップの応援のため、世界中から多くの人々が来ている。 とりわけ、東海道新幹線のひかり号は、外国人で一杯である。日本を訪れる外国人の厚みは、 今後、目に見えない安全保障となることだろう。そして、スポーツの祭典が開催できるのも、 何はともあれ、平和が保たれているからである。分断の政治ではなく、つながりの政治が 求められている。教育もしかりである。

10月も下旬を残すのみとなりました。高井良ゼミでは来週山梨県身延町立身延小学校の古屋 和久先生の学級を訪問します。聴き合う関係に支えられたつながり、学びあう教室文化が、 今年はどのように育ち、どのように輝いているのか、楽しみです。皆さんも、どうかお身体を 大切に、それぞれの場所で、実りの秋をお過ごしください。

See you next month!

2019/9/4(Wed) 世界の終わり

梅雨が長く、雨が多かった7月だったが、8月に入ると東京も猛暑となった。 参議院選挙も終わったが、世界とシンクロしつつ、日本の政治情勢もいまだ暗雲が 立ちこめている。アメリカでもトランプが圧倒的な支持を得ているわけではないように、 日本でも同じ状況なのだが、メディアの可動域が狭められていることにより、少数の 支配が、あたかも多数の支配であるかのような錯覚を、国民に与えている。もっとましな 選択肢を準備することができたら、状況も変わるのであろうが、政治の選択肢は、 誰かによって準備されるものではなく、国民が求めていくものである。残念ながら、 今の日本の政治状況を、政治家だけのせいにすることはできない。消費者マインドに 首までどっぷりと浸かっていては、護送船団まるごと、沈没してしまう。しかしながら、 イギリスでも、トランプの弟のようなジョンソンが首相になった。世界の終わりが、 すぐそこまで近づいているのかもしれない。

おそらく世界の終わりよりも先に自分の人生の終わりがやってくるのだろうが、 戦国時代の名だたる英雄たちは、50歳前後にその生涯を終えている。「人生五十年」と 謡った織田信長が満年齢では47歳で京都・本能寺にて命を落としたのは、有名な話だ。 信長の最後の強敵であった上杉謙信は織田信長との決戦を前に48歳で急死している。 謙信の生涯のライバルであった武田信玄は上洛を目前にして51歳で結核のためこの世を 去っている。乱世をしぶとく生き抜いた朝倉孝景、宇喜多直家も53歳で寿命を終えている。 意外なところだと、徳川秀忠は52歳、妻のお江(浅井長政・お市の三女)は53歳で 亡くなっており、戦国のみならず戦乱が終息した江戸時代でも、50歳の峠を上ることは 容易ではなかったということだろう。そのように考えると、73歳まで生きた徳川家康は、 見事の一言で、節制に支えられたこの長寿こそが天下を手中に収めた最大の要因であった といえよう。

今、死んでしまうと世界の終わりを見届けることができない。世界の終わりなど、 見ないで死んだほうが幸せなのかもしれないが、もう少し生きていたら、世界は終わりそう だったけれども、それでも終わらなかったという新しい物語を、思いがけなく、 見ることができるかもしれない。世界の終わりと日本の終わり、日本の終わりと私の終わり、 私の終わりと夏の終わり、いろんな終わりがごちゃまぜになっている。

今、日本社会は下り坂に入っている。この下り坂は、これからも長く続く。そして、 下りの勾配は、さらにきつくなる。そこを歩く私たちにとっては、逆に、日々の生活が すべて上り坂に感じられることだろう。その時代を、君たちはどう走るか、あるいはどう歩くか、 が問われている。

長生き、長持ち、長続きを目指して、気長に好機を待つことができたら、 いつかどこかで思いもかけない大きな鯛にめぐりあうかもしれない。まだまだあきらめてはいけません。

9月、小中高では二学期、そして大学では後期が始まります。高井良ゼミでは明日から 夏合宿in安曇野です。長い上り坂を見据えて、自分のペースで歩んでいきましょう。

See you next month!

2019/7/17(Wed) 読書

2019/6/5(Wed) 筑豊

2019/5/1(Wed) 成熟

2019/4/2(Tue) 入学式

2019/3/2(Sat) 原っぱ

2019/1/18(Fri) 考える

2018/12/20(Thu) 年の瀬

2018/11/9(Fri) 明治151年

10月には、仕事で滋賀県彦根市に出かけた。湖のほとりにたたずむことが 好きな私にとって、琵琶湖のある近江国はいつかは住みたい憧れの場所である。 自然豊かな琵琶湖の北岸辺りでカヌーやヨットを楽しんでいる人々を眺めると、 いつかはこんな暮らしがしたいと夢が膨らむ。さまざまな地域において、 そこで生活を営む人々が、その地域の自然、環境に合ったかたちで、人生を 楽しんでいる姿に出会うと、とても嬉しい気持ちがする。

そもそも、運良く社会において影響力や権力をもつにいたった人間は、 普通の市井の人々の幸せな暮らしを自分自身の喜びにするとともに、自らの 仕事の目標にすべきであって、そのことを見失っていると、いつかは自分自身が 立っている土台が崩れることになる。

今年は明治維新から150年の年。73年前の敗戦で明治以降の日本の歩みに対して、 厳しい審判が下ったはずだが、敗戦を認めないことにより、再び同じ過ちを繰り返し かねない勢力が、人々の記憶の忘却のなかで、大きな影響力を振るっている。

明治政府の対外膨張と国家主義の路線は、77年ののち、日本史上最悪の惨事と たくさんのかけがえのない人命の損失と日本列島全体の焦土化を招いた。 私たちはその歴史を知っている。しかしながら、若い世代にこの事実はどこまで 伝えられているのだろうか。今の便利な暮らしの中から焼け野原の着の身着のままの生活を 想像することは難しい。だが、大正から昭和のはじめにかけての都市の中流階級の 人々は、百貨店で買い物をし、子どもの教育に腐心し、現在の私たちと似たような 生活を送っていたのだ。そして、巷では「東京ラプソディ」がヒットしていた。

普通の人々が普通の生活を維持することができなくなり、よりよく生きるための 努力をむなしいと感じ、破壊願望に身を委ねるようになったとき、戦争はもうすぐそこに 来ているのだ。戦後77年まであと4年。二度も同じ過ちを繰り返さないように、社会の 公平性を高め、人々が希望をもてる社会を構築するとともに、近隣諸国との対話の回路を 厚みのあるものにしておきたいものだ。

2010年代に入ってから、国家と国民の距離感がおかしくなっている。 国家と国民との間にほどよい距離感があってこそ、民主主義はスムーズに機能する。 一体化か敵対化か、どちらかを選ばなくてはならないとなっては、自律的な人々は、 育たないし、行き場がなくなる。国破れて山河あり。一つの国が滅びても、 新しい国を創るための国土とインフラと人々が存在するならば、また次の手は 打てるのだ。すべての国民を一体化させることは、容易に全滅にもつながるから、 とても危険だ。

学生たちと国勢調査を読んでいる。少子高齢化、人口減少、日本人に今もっとも 求められていることは、現実を直視することのような気がする。この厳しい時代を 「君たちはどう生きるか」が問われている。

11月、今月も人々の生きる営みに勇気をいただきつつ、何とか生きて います。皆さまも、それぞれの場所で、ゆく秋をいとおしみつつ、くれぐれもご自愛ください。

See you next month!

2018/10/18(Thu) 能登

9月には、ゼミの学生たちと能登半島に出かけた。半島や端っこが好きな私に とって、能登半島は地図を眺めながらワクワクする場所だったが、ついに実際に 足を踏み入れることが実現した。今回のゼミ合宿で、私が一番思ったことは、 日本列島、どんなところにも人々が住んでいて、固有の豊かな暮らしを営んでいる ということだった。輪島の白米千枚田(しらよねせんまいだ)では、日本海に接する 険しい崖を切り拓き、水田が開発されていたことに心を打たれた。荒波が打ちつける 北斜面の崖に、精巧な棚田を創り上げるという苦労は、いかほどのものだったか、 想像を絶する。

輪島を過ぎて、珠洲へと海岸線を東に向かうと、集落はこぢんまりとしてくる。 それでも、これで最後の集落かと思うと、次の集落が現れて、また次の集落が現れて、 結局、岬の突端にまで集落があり、そこで人々が海の幸に恵まれて、生活を営んでいる のだった。

海岸のわずかな平地では野菜が栽培され、山間の土地にも水田があり、収穫の秋を 待っている。人々の生活の営みの迫力を改めて思わされた。

人間がもっている潜在的なエネルギーはものすごいものがある。

このエネルギーは人々の幸せと連帯のために使われる必要がある。

輪島の朝市の女性たちはとても元気だった。私にたくさんの新鮮な魚を サービスしてくれた自称「看板娘」は、推定還暦ぐらいだろうか。たしかに このエリアでもっとも若々しい様子だった。

生涯にわたって自分の仕事があり、自分の役割があること、これが人生の幸せの 秘訣だろうか。

私は、現在、敬愛するたくさんの先達の生き方を想いつつ、この先の人生の坂道の 登りかた(下りかた)について学んでいる修行中の身である。

10月、人々の生きる営みに勇気をもらいつつ、自分自身も一歩一歩 人生の歩みを重ねていきたいと思います。季節の変わり目、ご自愛ください。

See you next month!

2018/9/5(Tue) 同質性

8月も暑かった。部長を務めている東京経済大学軟式野球部が 全国大会に出場したものだから、応援のために長野のオリンピックスタジアムに 出かけた。信州なので少しは涼しいに違いなく、ここで一息つけるかと期待していた。 ところが、ちょうど台風接近に伴うフェーン現象のため、驚くべき暑さが信越地方を 覆っていた。それでも、38℃の炎暑のなか、学生たちは見事な戦いをしてくれた。 日頃の練習の成果をいかんなく発揮した一人ひとりの選手たち、最後の最後まで 勝敗がどちらに転ぶがわからない緊迫した試合を支えた控えの選手やマネージャーの 努力に接し、敵味方なく、大変心打たれた。準々決勝で中京学院大学に惜しくも敗れて、2005年以来 二度目の全国制覇はならなかったものの、劣勢から幾度となく這い上がってきた 東京経済大学の粘り強さには、我がチームながら、学ばされることが多かった。 野球と同じように、人生も長い。見切りが早く過ぎては、 人は育たない。

この夏、中学生と話をする機会があった。高校になると、偏差値によって 輪切りされるため、学校では、同じような学業成績の生徒としか友だちになれないので、 つまらないと、語っていた。もっといろいろな生徒たちと仲良くなりたいのに。彼女は そう語っていた。

この話を聴いて、私自身、深く考え込まされた。日本の高校は、世界でも類を見ない ほど、細かく輪切りされており、同質な集団のみが集まるようにされている。さらに、 近年、私立高校によく見られるコース制は、これをさらに推し進め、同じ学校のなかにも、 たくさんのコースを作り、さらに同質な集団を生成することに躍起になっている。

思春期の子どもたが一日の大半を過ごす学校生活において、子どもたちを過度な同質性 のなかに閉じ込めて、ヒドゥン・カリキュラムとして過度な同質性を求めながら、学習目標として 「コミュニケーション能力」なるものを育めというのは、全くもって、矛盾しているのではないだろうか。

学校教育というものは、社会の縮図であるから、学校は、私たちがどのような社会を 望むのかということの延長上に、議論を重ねて、デザインされなくてはならない。

本気で「コミュニケーション能力」なるものを育みたいと考えているのならば、 せめて高校までは多様な人々が学びあえる条件を準備する必要があるだろう。

多様性は異論を生み出し、トラブルにつながりやすいものだから、この国では、同質性によってこの問題が 出現するのをあらかじめ封じてきた。その結果、話し合いができない社会と国ができあがった。そこから政治の 劣化や民主主義の形骸化、同調圧力の増加といった、目には見えない高いコストとストレスが生じている。

だからこそ、手間暇はかかっても、学校で、またそれ以外の場所で、人間は「学びあい」や「育ちあい」を 経験していかなくてはならないのである。そうでないと、幼児化した大人たちによる、社会の私物化の蔓延を 防ぐことができなくなる。

9月、非常に強い台風が日本列島を縦断しました。災害列島を生き延びるためには、 多様性が大切です。ささやかながら、同調圧力と対峙していきたいものです

See you next month!

2018/8/15(Wed) 8月15日

2018/7/2(Mon) 足摺岬

2018/6/1(Fri) 心と言葉

2018/5/1(Tue) 晩成

2018/4/2(Mon) 蜜蜂

2018/3/2(Fri) 新座

2018/2/12(Mon) 苦海浄土

2018/1/10(Wed) 2018年

2018年が幕を開けた。「2018年、何がめでたい!」という気分だが、 佐藤愛子の『90歳、何がめでたい』を笑いつつ読みながら、正月を過ごしていた。 90歳にしてまだまだ怪気炎を上げられるのは、何はともあれ、めでたいものだ。

ところで、社会が比較的に明るい方向に向けて進んでいるように思えたときには、 追い風のなかを走るような爽快感を感じることもあったが、今の世情のなかで生きることは、 両足に鉄の鎖で重い鉛の玉をつけられて、それを引きずりながら歩いているような感じがする。

「1億総活躍社会」と叫び声は勇ましいが、現実は「1億総疲弊社会」と 呼ぶのがふさわしいかのように、誰も彼もが疲れているように思われる。 怪気炎を上げいるのは、90歳以上の作家か、政治家ぐらいである。 どちらもあとのことを考えない(なくてもいい)という共通点をもっている。

本格的な歴史書である中公新書の『応仁の乱』が刊行8ヶ月で37万部という 驚くべきベストセラーになっているのは、2000年代の勝ち組、負け組の時代を経て、 誰も勝者になれない時代がやってくる前触れなのかもしれない。バカバカしいから、 そんな社会をつくるのは止めようよと思うのだが、少子高齢化のなかで、一人ひとりが これまで通りの生活を守ろうと懸命にもがいている努力が、そんな社会をつくって しまっているのだとするならば、この流れを止めるのは容易なことではない。

このように息苦しい社会であるから、社会との関わりを遮断したくなるのも 一つの道理ではある。たしかに社会に対する関心をシャットアウトすると、 苛立つことも確かに少なくなる。ニュース番組を観なければ、題材の選択や 編集の恣意性に腹を立てることはなくなる。そして、政治や選挙に関心をもたずに、 投票にも行かず、選挙結果も知らなければ、日本の政治を憂うこともなくなる。

こうして現在、日本の投票率は、驚くべき水準にまで低下している。すでに 成熟した消費社会のなかで政治不信も広がっていた1990年の衆議院選挙の投票率が 73.31%だったことを考えると、52.66%、53.68%という直近の衆議院選挙の投票率の低さは、 異常であるとしか言いようがない。政治不信どころの騒ぎではないのである。投票率が60%に 満たない場合は、当該選挙を無効にするぐらいしなくては、政治の正常化はできないのでは ないだろうか。

話が広がってしまったが、社会に対する無関心は、一時的に心の健康に 寄与するかもしれないが、多くの人々が社会に対する関心をシャットアウトして しまうと、確実に危険なことが我が身に降りかかることになる。知らない間に、 私たちの人生の可能性が狭められてしまうことがあるのだ。そして、そうなってから 慌ててももう遅いのだ。

人生はそう長いものではない。暗黒の時代が20年続くなら、ある世代の人々の 青春時代はまるごと失われることとなる。先日起こった成人式の「振り袖」詐欺事件は、 若者の門出の祝福を台無しにするあまりにもひどい事件であったが、自由が 失われた暗黒の時代がもたらすものは、それどころではない。 もしも、暗黒の時代が100年続くならば、ある世代の人々の人生は、ただ 生き延びるためのものだけになる。これではあまりにも悲しすぎる。

昨年は大切な人々を見送った年だった。その人々が私に語りかける。 生き残った者たちは、これ以上生きることができなかった者たちの分まで、 真剣に生きなくてはならない。いつか自分自身が人々に見送られ、 この世の勤めを終える日まで。

ただ、いくら一人で深刻に悩んでも何かが好転するわけでもない。 笑う門には福来たる。真剣に今日一日を生きたら、あとは微笑むだけだ。 そうしたら、何か次の打開策が閃くこともあるだろう。そして、困ったときは、 助けを求めれば、心ある誰かが助けてくれるかもしれない。これまでも、 私自身、周りの人々の幾多もの厚情に助けられてきたし、苦しいときの 人の情けはありがたいものだ。

それでも「世の友われらを捨て去るとき」には、神に祈るしかない。

小説家の多和田葉子さんの言葉の自由さは、彼女がドイツを拠点としている ことと深い関係があると思う。正しい意味での言論の自由こそが、人々の心を 解放させて、すべての人の自己実現を可能にするのである。大学は、何よりも、 言論の自由の場でなくてはならない。人が減っている時代だからこそ、一人 ひとりの独創性や多様性を伸ばして、一人ひとりの力を高めていくことが 求められている。

波高しことが予測される今年だが、そのなかにあって自分の言葉を豊かに 育てていく年にしたいと切に思う。

皆さんのご多幸と充実した毎日を祈ります。

See you next month!

2017/12/1(Fri) 四国遠征

とうとう今年も12月となった。1年が経つのが何と早いことか。 また一つ歳を重ねて、落葉するけやきの木を眺めている。

11月の最後の週末、私は仕事のため、四国の香川県に出かけた。 その時点までで日本の47都道府県のうち、44は踏破していたものの、 まだ3つの未踏の地があった。香川県は、この3つのうちの1つで、 はじめての経験が楽しみであった。

羽田空港を離陸した飛行機は、東京湾、浦賀水道を通り、ほぼ海岸線に 沿って、西へ向かった。私は、地図で見るような眼下の景色に釘付けになり、 四国・香川県まで日本列島の風景を見続けた。

正月の箱根駅伝でもお馴染みの湘南の柔らかく美しい弧を描いた海岸線、 その向こうに浮かぶ伊豆大島、さらには幻想的な伊豆半島、駿河湾のくびれ、 御前崎の出っ張り、南アルプスの山深さ、天竜川のうねり、遠州灘のゆるやかな 弓なりの海岸線、遠江国の由来になった浜名湖の入り組んだ景色、渥美半島と 知多半島の触手、濃尾平野の広大さと人口の稠密さ、伊勢湾に注ぎ込む木曽川、 長良川の河口の広さ、中部と近畿を隔てる鈴鹿山地の壁、ここを越えると、 その一部でさえも海のような近江国の琵琶湖、碁盤の目の広がる京都市街、 そして、上空からもはっきりと識別できる京都御所、桂川と宇治川、 木津川が合流し、淀川となって、大阪湾に流れゆく様子、大阪湾に浮かぶ関西空港や 神戸空港の人工島、六甲山系の深く削られた山々、そこからさらに西へと進み、 南に旋回すると、瀬戸内海から進むと圧倒的な存在感をもって横たわる淡路島、 そして小豆島に屋島が見える。いよいよ香川県の上空に入ると、ため池と棚田の 田園風景、日本列島の海と山、大都市と農村、山村が交互に映し出された、 実にエキサイティングな空の旅であった。

こうして旅に出ると、自分自身がほんとうに旅が好きなのだと実感する。 今回、香川県なのでもちろん讃岐うどんを探す。ぶらっと立ち寄った 地元のうどん屋では、うどん2玉に大きなささみのフライを乗せて、 しめて370円。これが絶品の味だった。納屋のような場所で食べる。 隣の席では、地元のヤンキー姉さんが一人で不機嫌そうにうどんを食べている。 前の席では、地元の爺さんがうどんとかき揚げにジョボジョボと醤油をかけて、 美味しそうに食している。私は、この昭和な雰囲気を楽しみながら、 インスタのためのうどんの写真を撮り、ほの暗く飾り気のない民家と そこからの懐かしい田園風景に心を浸している。

仕事を終えて、翌日は峠を越えて徳島県に出かける。徳島県も3つの 未踏の地の一つだったので、これで46都道府県を踏破したことになる。 あとは1つは大事にとっておこう。四国は暖かいかと思いきや、私が向かった 吉野川の上流、大歩危(おおぼけ)、小歩危(こぼけ)の渓谷は、真冬の寒さだった。 しかも、冷たい雨が降ってきた。四国には、石鎚山、剣山といった西日本で 最も高い山々があり、地形は険しく、四県を隔てる山々は深いのだ。 いつもは川でも、湖でも、海でも、船があったらまず乗る私であるが、 大歩危まんなかの川下り船はあきらめて、峠に引き返した。そして、 峠の手前のみかんの出店で、みかんとえのきを買って、店のおじさんと 話をした。

香川県に戻り、満濃(まんのう)池に向かった。地理の教科書で 必ず出てくる満濃池、弘法大師こと空海ゆかりのため池であり、 これは社会科教師として必須の場所である。満濃池は平地よりもかなり 高まったところにあり、その広さに圧倒された。全貌を見渡すことは できない。周囲20kmというから池というより湖である。地下の水道を 通って、分水が流れている。高台にあるので、もしも決壊したら おおごとだ。戦乱のたびに、放置されて、荒れ果てた歴史があるようだ。 いつの世も、治水は、政治の要である。

小雨の降る満濃池をあとにすると、飛行機の時間まで微妙に時間が あった。船に乗らなかった分、時間が余ったのだ。どこかで月曜日からの 仕事の準備をしようと思ったが、雨だったので屋外では仕事ができなかった。 どこか何かないかと思いながら、車を走らせていたら、巨大なイオンが あったので、そこに入ることにした。四国まで来て、結局、イオンモール。 ソファを確保して、ノートパソコンを広げて仕事開始。屋内はもちろん 冷暖房完備、無料のWifiもあり、実に心地よい。しかし、仕事をしている うちに、自分がどこにいるのか、わからなくなる。

地方に行って、民家風のうどん屋にノスタルジアを感じても、 冷静に見渡すと、人が集まっているのは、イオンモールかパチンコ・スロット。 やはり、この国の先行きは、心配である。 町の本屋は次々に潰れて、自然豊かな地方でも子どもは外で遊んでいない。 山からイノシシやシカやサルが里に下りてきて、生態系も変化している。 人間がスマホに魂を奪われているうちに、いつの間にか、動物の時代に 逆戻りし、人間そのものがサルになってしまうのかもしれない。 そう言えば、どこかの国の大統領の言動もボスザルに似ているような・・・

旅に出かけて、いつも思うのは、どこにも理想郷は存在しないという ことだ。そうであるから、今、自分が住んでいるところできちんと生きていく ほかないのだ。しかし、また、私は、どこかに何か面白いものはないだろうかと、 旅に出かけることになるのだろう。この性格ばかりは、いつになっても直りそうにない。

表紙の写真をインスタグラムと連動させてみました。今後は写真の更新が こまめにできそうです。

See you next year!

2017/11/3(Fri) 身延遠征

まず10月になった。そしてコラムを更新することもできないまま、11月になり、今日は11月3日(金)文化の日である。 10月はカナダのアルバータ大学からクランディニン先生を招聘し、これでほとんど力尽きてしまった。クランディニン先生は、 聴き上手で、頭脳明晰で、優しくユーモアがあり、教師に対する愛情に溢れた、女性だった。欧米の知的な人々は、どうして 、あのように、吸い込まれるような、深い瞳をもっているのだろうか。

そして、昨日、11月2日(木)、大学の授業が学園祭の準備のために休みだったので、ゼミの学生たちと山梨県身延町の 身延中学校、身延小学校を参観した。身延中学校には、ゼミの卒業生である今村一輝さんが社会科の非常勤講師として働いており、 身延小学校には、毎年東京経済大学の教育実習講義に来ていただいている古屋和久先生が6年生の担任としてすばらしい仕事を されている。

7時半に国分寺で集合し、私の車に4人の大男たち(最長190㎝)を詰め込み、道中いろいろあっての3時間近くのドライブで、 10時半に身延中学校に到着、身延山久遠寺の麓に位置する、富士川沿いの山あいの学校で、空気は澄み切っていて、山は深い緑に 紅葉が映え、空は青かった。

今村先生の社会科の授業では、生徒たちの学びへの構えがすばらしかった。また今村先生も生徒たちとよく呼吸が合い、まずは 基本的な知識を習得させながらも、さらに質の高い学びの素材を提供していた。そして、生徒たちは夢中になって「一遍上人絵伝」を 読み解いていた。今村先生から聞いたところによると、一昨年、昨年と古屋学級で学んだ生徒たちは、中学校になっても、 深い学びを大事にしているという。

続いて、身延小学校に移り、古屋和久先生の国語「やまなし」の授業を参観した。教室に入った途端に、凜として張りつめた空気が 隅々まで行き渡っているのが感じられた。教室の扉は開放されているのだが、教室の外と内では、別の気団が存在しているかのようである。 この教室で、ふざけたこと、考えなしのことを一言でも言ったら、恥じ入らなくてはならないというような、学びの緊張感に満ちた 雰囲気であった。そして、それと同時に、学びに関すること、自分自身が思いつき、考えたことならば、どんなことでも、何でも言えるという、 安心感のある空気も流れていた。これぞ、たゆみなき研究と修養によって磨かれた達人の教室であると、あまりの質の高さに 頭がクラクラするほどだった。

「やまなし」の授業は、読みの授業であった。「やまなし」という題字以外には、板書は一つもなく、子どもたちがノートを 書くこともなかった。3~4人のグループと、全体で、読みを繰り返しながら、古屋先生の深い聴く力と的確な問い返し、そのために 生まれる子どもたちの想像力豊かな発想によって、子どもたちは自分自身と仲間の読みに対する感覚を一つひとつ研ぎ澄ませていった。 一人ひとりの子どもの「やまなし」の読み取りの違いが、一人ひとりの読みの違いとして表現され、この学びの過程で 子どもたちは「聴き分ける力」を育てていた。まさに学びの桃源郷であった。

お昼は久能寺内の河内屋のおそばを食べて、再び、古屋学級へ。今度は社会科「大塩平八郎の乱と郡内騒動」の授業を参観した。 まず子どもたちはグループで配布された史料を読み解きながら、「大塩平八郎の乱」とはどういうものかを発表し、その 全体像を理解し、全員で共有した。続いて、同時期に山梨県で起こった大規模な一揆である「郡内騒動」について史料を読み解きながら、 「大塩平八郎の乱」との共通点を探っていった。ともに「飢饉で苦しむ民衆を救わない役人や商人に対する憤り」から 生じたといった共通点が出たあと、「この乱の結果として『幕府の力が弱まった』と教科書には書いてあるけど、『幕府の力が弱まった』とは 一体どういうことなのだろうか』という問いが出されて、子どもたちはグループでこの問いを考えながら、自分の考えを仲間に理解して もらえるように一生懸命に伝えていた。子どもたちの考えの中には、「幕府が反省して、弱くなった」というものがあり、「本当に幕府は 反省したのだろうか」という話になった。「反省していないからダメだったのだ」「信頼されなくなったから弱まったのだ」 「頼りにならないことがわかって弱まったのだ」といった意見が出て、「大塩平八郎の乱」と「郡内騒動」のどちらがより「幕府の力が 弱まった」ことにつながったかという問いかけがあり、両方の意見が出て、子どもたちがその理由を語り、授業は終了した。

その後の帰りの会では、子どもたちによる今日一日の学びの振り返りがあった。子どもたちが一つひとつの授業での自分と仲間の学びを 克明に覚えていて、自分の言葉で学びのストーリーを豊かに語っていることに驚き、深い感銘を受けた。

教育の世界には、このような高嶺が存在している。高嶺までたどり着くことは容易ではなくても、高嶺が存在することを知っておくことは、 私たち教育に関わるすべての者たちに必要なことだろう。人生の若い時期に高嶺の存在を知り、その価値を理解した学生たちの未来の大輪の花を、 心待ちにしたい。故郷を離れた地での今村先生の挑戦と古屋先生の日々の研究と修養に感謝と敬意をこめて。

See you maybe next month!

2017/9/14(Thu) 集中講義

9月になった。そして、今日はもう14日である。夏の記憶も、もはや遠くに過ぎ去ろうしているが、今年の夏、私が一番力を注いだものは、 集中講義だった。東京大学の駒場キャンパスでの集中講義は、私にとっては厳しいチャレンジであるが、同時に楽しみでもある。学びに真摯に 向き合う学生たちとの出会いは、教壇に立つ側にも、大きなエネルギーと喜びを与えられる有り難い機会である。自宅を出るときには、 「神よ、願わくばこの杯を取り去って下さい」と逃げ出したくなるのだが、帰りは学生たちの学びに心を打たれて、新たな希望を胸に、 足取りも軽くなる。

本気で学んだ経験というのは、人を大きく育てるものである。知性で他者とつながることのできる学生たちは、安心して次の時代を 任せられる他者への好奇心と想像力を備えている。一日目の授業の終わりに「質問はありませんか?」と尋ねたところ、元気のいい学生が 挙手して、「先生にはではありませんが、さきほど発表をされた韓国人の留学生の方に、どうしてわざわざ日本に来て、教職課程の授業を 受講しているのかを聴きたいです」と堂々と質問をしてくれた。すると、韓国人の留学生が「歴史を教えるということはどのようなことなのか 学びたいと考えているが、そもそも日本でどのような授業が行われているのか、自分は全然知らない。そのことを知らずに研究はできないと 思い、今、教職課程で学んでいる」とこれまた堂々と応答をしてくれた。質問者、応答者のみならず、このやりとりを聴いていた学生たちを 含めて、この質疑応答の空気、雰囲気があまりにも素晴らしく、私たちの未来はこのような謙虚で知的な地平の上に築かれるべきだと 痛切に思った。

そして、講義が終わり、集中講義の全日程に参加できなかった学生たちに、拙著『教師のライフストーリー』を読んでのレポートの提出を 求めたところ、拙著を正面から受け止めて、これからの教師のあり方を考えた質の高いレポートが送られてきて、再び深い感銘を受けた。

著者の了承を得ることができたので、そのレポートを今月のコラムに掲載したい。著者は文科三類2年桐山大生さんである。

次世代の我々に求められる教職アイデンティティとは

~4人のライフストーリーを通じて~

1 はじめに

『教師のライフヒストリー』(高井良健一, 勁草書房, 2015)第二部の中では、南、西山、北原、東野の4人の教師のライフストーリーについて記述されているが、 本レポートでは筆者自身が非常に参考になりうると考えた南行雄のライフストーリー(第5章、第9章)について特に言及する。南を中心に、4人のライフストーリーに ついての感想とそこから生じた疑問点と問題点について挙げ、そこから教師に求められる点、またこれから教師になりうる我々、とくに筆者に近しい学生、すなわち 東京大学の学生に求められる教師の姿勢について考察をしていきたい。

なお鉤括弧囲みをした箇所については、丸括弧閉じで項数を明記しているものは本書からの引用であることを示す。

2 南行雄のライフヒストリーについて

まず、本レポートで筆者が最も注目した教職アイデンティティを確立した南行雄について、個別に総括した上で考察していきたい。

注目したいのは、南が大学院進学を目指している点である。授業でも触れられたように、日本の教職は学士レベルでの取得が可能だが、先進諸国では多くは 修士レベル以上が一般的であり、日本の教職免許の水準は途上国レベルまで落ち込んでいる。更に当時の大学進学実績を加味すると、南は(決して教職を目指して 大学院進学をした訳ではないが)当時としては非常に高い水準の教育を受けた教員であったということができる。東京大学の学生は大学院進学を希望している学生が多く、 私も含めて教職に関する科目を受講する友人にもそういった学生は居る。私は文学部内定であり教育学部ではなく、同様に共に教師論を受講した理科一類の友人も 研究職を志すべく大学院進学を検討している。このように、南の大学、大学院時代のライフヒストリーは私を含めた東京大学の教職希望者には少なからず共通項を 見出すことが可能なのではないだろうかと考えた。

修士論文で挫折し、「自分の数学の能力に対するコンプレックスみたいなもの」(p.134)に襲われ、教職へ進路を変更するという挫折は、我々も経験する可能性が大いにあると思われる。

そのような視点で南のライフストーリーを読み進めると、南の教師としての生き方と研究者としての生き方を両立するライフストーリーは極めて我々にも示唆的なものではないかと思われる。 瀬川信之や日本数学研究学会と触れ合うことで、数学研究者である教師というアイデンティティは、前述のような東京大学院卒の教師にも通じるものでないかと思われる。

また筆者自身も、極めて学問的興味を刺激する授業を教授してくださり、筆者の文学部進学の背中を押してくださった恩師、石川先生と近藤先生の経験から南のような教師像を理想としているので、 研究者としての自分と教師としての自分を両立させるアイデンティティ形成は、我々の教師生活でも大いに参考にすべき事柄であると考えた。

一方冨田稔の数学講義によって更なる発展を遂げた、教科の深い探求を目指す授業という南の研究者らしい創造的な学びは、我々が参考とすべき崇高な教師のアイデンティティである反面、 極めて学校や生徒を選ぶものであるという諸刃の剣であろう。南も同様に、球磨高校で得た教職アイデンティティは困難校である霧島農林学校で危機に立たされる。 「いらないんですよね、数学とか。」(p.142)と南本人が語るように、例えば殆どが卒業後に就職するなど大学進学が進路選択の射程に入らないような学校では、 そもそも数学は勉強する価値のない科目とみなされてしまう。生徒の意識がそもそもその程度では、南のような数学の本質に迫る授業はいくら魅力的でも生徒は聞いてはくれない 。筆者は中高は神奈川県の私立一貫校に通っており、こういった困難校については身をもって体験したことはない。東京大学の学生も多くはそういった比較的上位の中等教育である以上、 南の霧島農林高校でのショックは我々も留意すべき事柄であろうと思われる。

本書の中で南は霧島農林高校で生徒をじっくり観察し、時間をかけて信頼関係を結ぶ教科外の生徒指導で教師としての新たなアイデンティティを確立したとされているが、 霧島農林高校での数学授業についての記述は殆どないまま、数学で自己実現をすべくやまなみ高校の専任教師となるため公立高校を去っている。見方を変えれば、「数学研究者としての教師」という 南自身の教職アイデンティティは、公立困難校では実現するのは難しいと判断したということである。前述の通り南に近しい教師の理想像を目指す筆者も、同様に困難校で探求を目指す創造的な授業展開は 難しいのだろうか。この点は、他のライフストーリーも深めて次項で掘り下げていきたい。

3 学校による教職アイデンティティの挫折と変質

前段にて提示されたように、南は困難校であった霧島農林高校で自分の今までの教職アイデンティティであった「創造的な数学の学び」は続けることが困難だと考え、 やまなみ高校という上位私立高校へ進む選択をしている。一方、本書に示されているようにやまなみ高校でも数学研究者としての教職アイデンティティは危機を迎えている。

やまなみ高校は地方進学校であり、以前の学校より自由に教育内容を決めることが出来た反面、南は「目に見える進学実績を追うことを余儀なくされ」ていた。 結果的に、霧島農林高校で得た生徒とじっくり対話し観察する生徒指導を発展させ、担任教師として生徒を理解するという新たなアイデンティティを獲得し、 数学教育についての教職アイデンティティは、柳沢正の影響で生まれた教科通信「ヘウレーカ」で昇華されている。南はやまなみ高校へ行くことで、霧島農林高校では難しいと思っていた数学教育と、 やまなみ高校流の人間教育の両軸を実現する教職アイデンティティを確立した。

南以外の3人も、ライフストーリーのなかで学校の文化や生徒の問題によりに教科としての教職アイデンティティが危機に陥っている。北原豊は十勝晴美高校での被教育、 教育実習の経験を元に行ったが、それらは「北原の高校時代とは異なる社会的・文化的文脈に生きる生徒たちには全く通用しなかった」(p.196)。また東野聡もコの字型の机の配置で、 生徒の学び合いのある授業は大崎英数高校の生徒から受験への不安という反発を生んだ。その結果東野はオリジナルな教材使用という従来のアイデンティティを捨てることで新たな教科の アイデンティティを生み出すことで解決している。しかしいずれの例についても、赴任校の校風や生徒の社会的状況によって一度教師のアイデンティティが危機に瀕していることが指摘されている。 ここで南と北原のライフストーリーで注目したいのは、南の教職アイデンティティは大学での数学的探究に近い創造的な数学教育で、北原の当初の教育実践は「(高校時代の)社会科の授業のように 知識の暗記を中心に授業を行い、(中略)国語教師のように自分の大学時代を語」(p. 196)る教育であった。そしてこれらを実践した学校がどちらも所謂困難校で、大学進学を希望する生徒が少なかったことに特徴がある。

教員を目指すということは、現行の法律では少なくとも大学へ進学し学士以上のレベルが要求されている。つまり全て教員は大学という高等教育を経験している。しかし社会的な現実を振り返ると、 大学進学率は上昇を続けてはいるものの国民のおよそ半分という実情が存在する。高校進学率が90%を超え教育が市場化した現在、高校生の少なくない数が高校を社会へ出るまでの通過儀礼程度に考えている、 もしくは経済的な理由により進学を諦めていることになる。そのような学生にとって、南や北原のような大学の学問的な探求は意味をなさず、空虚で無駄なものに映るのではないだろうか。 南は霧島農林高校で生徒とじっくり対話し時間をかけて信頼関係を築くという生徒指導のやり方を掴み、北原は到達度評価を取り入れる新たな授業評価を入れるという新たな教職アイデンティティを手にした。 南や北原のこうしたリアリティ・ショックは、自らの次なる教職アイデンティティ創成への大きな足掛かりとなったが、我々はそのような困難校の現実をより深く受け止めるべきではないかと考えた。 次段において、教師の出生や環境が教職アイデンティティやリアリティ・ショックに与える影響について考察していきたい。

4 教師の学生時代とリアリティ・ショック

前段で示したように、現在高校進学率は90%を超え、高校全入時代を迎えている。一方で高校生のうち大学へ進学する生徒はおよそ半数であり、 高校生の半数弱は高校卒業と同時に就職などで社会進出をする現実が存在する。一方で受験産業の発展により大学受験の熱は過熱を極めており、結果として高校の学力格差は非常に広がってきている。

実際、東京大学は開成、灘、筑波大学付属駒場、桜蔭などの国公私立難関校と呼ばれる学校から毎年多くの学生が輩出される反面、困難校では卒業生の多くが就職で、 専門学校や大学へ進学する生徒が数名に留まるといった状況となっている。実体験だが、筆者の出身校は1学年180人のうち現浪含め約60人が東京大学、約40人が一橋・旧帝国大学、約40人が早慶など 上位私立大学、約30人が医学部へ進学しており、高卒者は一人も居ない(無論2浪は数名居るが)という中等教育時代を経験している。恐らく前述したような進学校は多くが同様の実績なのではないだろうかと思われる 。そうした状況について考慮した際、前段の南や北原の教職アイデンティティの危機は我々も現実に直面しうる大きな壁として立ちふさがる。

教師にとって、「被教育体験、すなわちこれまで受けてきた授業は、深く身体化されている」(p.195)ものであり、「たとえ大学時代に教育理論を学んだからといって、自らの身体的な経験を再構築することは 容易なことではない」(同項)。つまり筆者のように大学進学を前提とした授業を3年ないし6年間受けてきた人は、受験を前提として授業の体験が深く身体化されているわけであり、 大学へ進学しない生徒に対する教育や指導を無意識のうちに切り捨ててしまっている可能性がある。さらに、当然ではあるが、大学へ進学している時点で周囲の学生や学問などの環境は高卒生を視野に入れていない。 つまり特に我々は高校から大学へかけての7年、場合によっては中学から大学院へかけての12年に渡って「大学へ進学しない」という考え方を無意識的に無視して教職の世界へ向かう危険性を孕んでいる。 我々は南や北原以上に、そうした困難校へ直面した際のリアリティ・ショックを経験する土壌を持っているのではないだろうかと思う。我々は高卒という社会的な現実を深く受け止め、自らのそうしたリスクについて よく留意することが求められよう。

5 なぜ中年期の教師は行き詰まるのか

ではここで一度本書のメインテーマである、「中高年における教職アイデンティティの危機」を通じて、中年期に限らず、教師が行き詰まるきっかけが何処にあるのかについて考察していきたい。

ここで、本書における西山伸と東野の「遅れてきた中年期」というキーワードについて考えたい。西山は国立番長中学・高校で学級担任ではなく研究部長や総務部長などの役職に就任することが多かった。

今まで「新しい課題に出会い、その課題に挑戦し、そこを乗り越えて前進し続けるというのが、これまでの西山の教職生活の軌跡であった」が、現在はそうした役職などによる時間的制約や、 同じ担任を続けるという停滞の中で「新しい課題が見えない苦しみのなかにいる」(p.290)という閉塞感による教職アイデンティティの危機を迎えている。学級担任を続け生徒との関わりの中で 教師としての生きがいを見いだせた南に対し、西山は役職を持ったために生徒との関わりが乏しくなった点と、多忙により授業研究、実践が少なくなったことに違いが見いだせる。また東野は長期研修の前、 1990年頃から生徒の「学び」が達成できないことに悩み、自身の教えの在り方、教職としてのアイデンティティへ危機感を抱いていた。いずれの場合についても、西山は担任を持てないことによる生徒と深く 関わった学びを達成できない点、東野は時代環境による子どもの変化によって生徒の学びを感じられなくなってしまった点で、どちらも自身の授業が生徒の学びに繋がらなくなってしまっている。

北原や南に比較的早く到来した教職アイデンティティの危機が学校の転任によるものが主要であった。転任が多いであろう公立高校の教諭ではこのような危機は若年であっても到来しうるであろうし、 事実北原や南も中年期よりはやや早くそういった危機に直面し、それを乗り越えている。一方、北原や南に比べ同じ高校に長く在籍している西山や東野は、そういった面での危機が少ない反面定点観測的 に学校外、社会や役職などの要因によって危機を迎えている。こうした問題は中年期のようにある程度教職に長く就いてきた教員の方が直面しやすい問題なのではないだろうかと考えた。

一方、西山の教職アイデンティティの危機は中年期でなくとも生じる可能性を孕んでいる。それは私立教員の場合である。筆者は母校である私立中高一貫校の教員を志しているが、 私立教員は公立教員に比べ移動が少ない分、学校が変わることによる教職アイデンティティの問い直しという南や北原のような経験に直面しにくい。これは安定していると言える反面、 自らの教職アイデンティティを振り返り洗練させ重層化させていくというクリエイティブで積極的な姿勢でい続ける姿勢を失ってしまうように思われる。4人が危機を乗り越え活躍していた時期は どの人も自らの教職としての在り方に真正面から向き合い、時には自らの信念を組み替えながら学校現場へ適合させようとしていた。西山が二度目のインタビューで「遅れてきた中年期」と形容したのは、 その教師としての試みができなくなってしまったことがとても大きな要因ではないだろうか。つまりこの教師の最も創造的な行為を失ってしまった時こそが、その人の教師としてのアイデンティティが 崩れてしまう最大の危機なのではないかと考えた。中年期のみならず、教師は常日頃から己の授業の在り方、生徒との向き合い方、教育の信念を模索し、自ら研究と修養を重ねることが求められているのではないかと 、本書から筆者は読み取った。

6 総括

4人の教師のライフストーリーについてまとめながら、中年期に限らずこれからの時代に教師となりうる身として、我々がどのような姿勢でいるべきかについて、前段まで考察を重ねてきた。

中年期という時代は自らの学生時代と大きく異なった価値観や社会的背景の中で生まれてきた生徒たちと対峙する。東野が二度目のインタビューで苦悩していたように、社会的断絶が生まれる中で、 自らの学びが生徒に伝わらず教職アイデンティティが危機に立たされることもあろう。しかしこれは中年期に限った話ではない。技術革新が進み情報が過剰に溢れる時代となり、すでに我々大学生と 現在の中高生との間では大きな世代間格差が生じているように感じられる。生徒の目に見えにくい貧困は我々の時代からさらに加速し、学級崩壊や不登校、いじめ自殺といった問題が日夜紙面を飾り 、就職難に喘ぐ学生の姿がマスコミに踊り、財政赤字の額は増加の一途を辿れば、我々の時代より支えなければならない老人の数はさらに増えている。

南の学生時代が「夢」の時代で我々の学生時代が「虚構」であれば、我々より下の現在の中高生は「絶望」であるかもしれない。 そんな中でこれからの時代に教師が教師としての矜持を持って生徒と向き合うにはどうすればよいか、それは一重に4人の教員が実践してきた「自分は教師としてどうやっていくべきか」 という根源的な問いへの探求を怠らないことではないか。それは授業研究や生徒指導の研究、或いはもっとメタレベルに「どのようなことを生徒に伝えたいか」という理念の問い直しまで含め、 自らの教職アイデンティティをどこに見出すかという答えのない解答を希求し続けることではないか。

それが一度確立したとしても、社会や時代の変化、生徒の変化の中で自問し、変容させ、適合させていきながら、自らの教職アイデンティティをより深みのあるものへしていくことこそが、 教師という職に求められる最も重要な学びの営みではないかと、本書を通じて考えさせられた。

Fin. 2017.08.30

このように真摯に読んでもらえるのは、著者冥利につきる。厳しい時代を生きる若者たちの学びに敬意を表するとともに、改めて学び続けることを忘れてはならないと深く思わされた。

See you next month!

2017/8/1(Tue) 高校野球

8月になった。高校野球の季節である。早実の清宮選手は、西東京大会の決勝戦で惜しくも敗れて、最後の夏の甲子園出場は叶わなかった。 しかしながら、長い人生のことを考えると、どちらが幸せか、それは誰にもわからない。高校球児として、あと一歩で3年の夏の甲子園の晴れ舞台に 届かなかったことは、悔しく、残念なことだろう。しかしながら、甲子園には過剰な人気という魔物が住んでいる。ここで清宮伝説が作られて、 ヒーローとして祭り上げられてしまったら、それからあとの野球人生では、その残像に、むしろ苦しめられることになるかもしれない。

これまでも多くの甲子園のヒーローたちが、そのあまりもの輝きのゆえに、その後の人生で苦労を重ねてきた。そして、高校野球で苦渋をなめた 選手たちが、そこでの悔しさをバネとして、大成するという姿も、何度も見てきた。「人生万事塞翁が馬」というのは、よく言ったものである。 マイナスと思われる経験がプラスになり、プラスと思われる出来事がマイナスになる。出来事の善し悪しは、簡単には評価はできない。これが人生という 複雑な旅路のリアリティである。

今日で高校野球の都道府県予選が終わり、すべての甲子園出場校が出揃った。そもそも公立高校の割合はどのくらいだろうかとふと思って、 調べてみたところ、2017年の夏の甲子園の出場校のうち、公立校はわずかに7校だった。内訳を述べると、九州沖縄2校(東筑(福岡)・波佐見(長崎))、 四国1校(鳴門渦潮(徳島))、近畿1校(彦根東(滋賀))、北陸2校(坂井(福井)、高岡商(富山))、北海道1校(滝川西(北北海道))である。

このように並べてみると、都市部では私立校が席巻していることが明らかである。今年は、大阪予選で公立校の大冠が決勝戦に進出したというのが ニュースになっていたが、もう一歩及ばなかった。福岡の東筑は、エースが石田姓の年には甲子園に行けるという伝説があり、今年もその伝説が実現して、 都市部で公立校が出場した例外となったが、関東はゼロで、東海もゼロ、近畿も、東筑と並ぶ進学校の彦根東の快挙が光るものの、その他は毎度おなじみの 私立校となっている。

一方で、地方でも私立校が圧倒的な力を誇っている。東北も公立校はゼロ。南九州、高知、山陰と、日本列島の端っこはすべて私立。 私の少年時代には、組み合わせ抽選で、地元の九州勢が東北勢を引き当てると、くじ運に恵まれたと、喜んでいたものだが、 今では、東北の私立校はどこも強豪揃いになっている。また、熊本、高知に顕著だが、地方の私立校には、地元の中学校出身者がほとんど存在しない ところすらある。

徳島県は、全国で唯一私立校が甲子園に出場したことがない県なので、ここは別格としても、いずれ甲子園から公立校が消えてしまう時代が 来ても、おかしくはない。そして、このような流れは、何かしら大きな社会の変動をあらわしていると思われる。

今からちょうど60年前、1957年には、夏の甲子園出場校のうち、私立校の割合はわずか20%であった。この時の代表的な出場校を見ていこう。 北海道は函館工が出場、茨城の土浦一、埼玉の大宮、静岡の清水東と名だたる公立進学校が並ぶ。このなかに東京の早実、神奈川の法政二、京都の平安と いった私立の古豪が加わっている。また、県立岐阜商、県立和歌山商、広島商、松江商、坂井商、佐賀商と公立商業高校が威勢を示している。 ちなみに優勝校は広島商であった。

40年前の1977年の時点でもまだ公立校が優位であった。夏の甲子園出場校のうち、私立校の割合は44%であった。公立校を支えていたのは、 商業高校であり、福島商、高崎商、土岐商、福井商、広島商、柳井商、高松商、佐賀商といった公立商業高校が出場している。ただ、優勝校は東洋大姫路、 準優勝校は東邦と、私立校の時代の到来が予感される状況が生まれていた。

バブル経済の時代であった30年前の1987年に、公立校と私立校が50%対50%でほぼ拮抗し、2000年代に入ってから、私立校が公立校を 圧倒するようになっていった。今からちょうど10年前の2007年夏の甲子園での神がかり的な佐賀北の旋風を後押ししたのは、戦後日本の理念でも あった公正な社会という幻影に対する、人々のノスタルジーではなかっただろうか。格差社会の進行とともに、実質的な機会の均等が社会のなかで 失われつつあった時代だったからこそ、人々はその思いを高校野球に託したのだ。

高校野球は部活であって、部活以上のものである。観衆は自分の人生のルサンチマンを一つひとつのプレーに投影する。その重みは高校生が受け止めるには あまりにも重いものである。したがって、その舞台から外れたのは、一つの幸運であったということができる。

夏休み、高校野球を観るよりも、高校野球についてもっともっと調べたいと思っている、今日この頃です。しかし、これはきっと現実逃避です。 まもなく、集中講義が始まりますゆえ。それでは、どうぞよい夏休みを!

See you next month!

2017/7/22(Sat) 自分

7月になった・・・といっても、もう22日も過ぎている。20日に東京の小中学校では1学期の終業式を迎え、すでに夏休みに入っている。7月になって、いろいろとあって、コラムを書くゆとりさえ、なかった。

大学のコミュニケーション・ワークショップの授業の最終回で、学生たちが一心不乱に最終レポートを書いている姿を見つめながら、私の脳裏には、自らが大学1年生だった頃、一体どのような日々を送っていたのだろうかという思いが浮かび上がった。

今を遡ること、数十年前、田舎から東京に上京し、大学生活を始めた私の生活は、とにかく暇だった。これまであった家族との会話もない。これまであった長い距離の通学もない。これまであった受験勉強もない。これまであった体育祭もない。これまでいた故郷の友達もいない。一人暮らしでテレビもない。専用の電話もない。もちろん、パソコンも、スマホもない。あるのはCDラジカセ一つ。大学の授業も、高校の授業とは比較にならないほど、のんびりしてゆったりしている。宿題もほとんどない。東京でどうやって遊んだらいいかわからない。そもそも遊ぶためのお金もない。その結果、夜の9時にもなると、やることはすべて終わっていて、あとは寝るしかないという生活だった。 大学では、誰からも勉強しろと言われることもない。街はバブルの喧噪で24時間、賑わっていたが、私には関係のない話だった。人並みに、4月、5月と新歓コンパ続きだったが、毎晩馬鹿騒ぎしていると、馬鹿騒ぎもほとほと嫌になる。結局、一人で静かに本を読んでいるほうがましという結論に到達した。その結果、わざわざ東京にやってきたものの、そこでやっていることといえば、図書館で本を読んでいるという、田舎の高校時代とまるで変わり映えのしない生活だった。

考えてみると、あの時代、私はありがたい周りの無関心のなかで、自分は一体何者であるかということを見つめる時間を与えられていたのだということに気づかされた。周りの人々からさして自分が必要とされないという状況とありあまるほどの暇な時間が、自分が一体何をしたいのかをじっくりと考えることを促したのである。 もしも現代の大学の「面倒見の良さ」が青年のアイデンティティ形成に必要なほどよい無関心を損なっているとしたら、これも一つの問題である。青年の自立には、ほどよい無関心が不可欠であるように思う。大人と青年の距離感について、もう一度じっくりと考えることが必要なのかもしれない。

さて、ありがたい無関心のなかで行われた私の自分探しだが、結局、このような時間はそんなに長くは続かなかった。夏休みになり、実家に帰省すると、再び人に必要とされる暮らしを再開するようになった。そして、東京に戻ってからはサークルなどに居場所ができて、2年生になると、後輩に必要とされることで、安定した状況に落ち着いてしまった。 誰かに必要とされることは、生きるための大きな理由を準備してくれるものだが、このことに過度に依存していると、誰からも必要とされないときに、自分の生きる意味を見出せなくなる。誰からも必要とされないかのように思えるときにも、自分を支えることができるように、自分を大切にしていくこと。これは自己肯定感や自尊感情という言葉で言い換えることもできる。これらを学生たちの内側から育てていくことが、コミュニケーション・ワークショップの授業で追究してきたものであると、私は理解している。

こうしたことをぼんやりと考えていると、あっという間に学生たちが最終レポートを書き終わる時間となった。一心不乱にレポート用紙に向かっている学生たちに一時執筆を中断してもらい、授業をしめくくり、まだ書き足りない学生たちには、時間を延長して執筆することを許可した。書き終わってレポートを提出する学生たちの表情は、すっきりとしていた。若き緑の日々に、自分自身の学びと成長について考え、文章にした時間の尊さに、彼・彼女らがいつか気づく日が来ることだろう。

夏休み、新しいことに挑戦したり、思いっきり休んだり、長編小説を読んだり、・・・いろんなことができるといいですね。

See you next month!

2017/6/1(Thu) 緑

緑が深まってきた。喧噪のなかにあった大学のキャンパスも すっかり落ち着き、学生たちの集団も適度にばらけてきた。 ちょうどマラソンが始まって、10km地点に近づいた感じだろうか。

赤、白、黄色、青、黒、茶色、オレンジ、ピンク、紫、 私たちの周りにはいろんな色があるが、なぜか緑だけが、 区の名前になり、町の名前になり、学校の名前になっている。

赤区は何だかヘンだが、緑区は落ち着いた田園都市のイメージが ある。黒町も何だかヘンだが、緑町は環境に恵まれた住宅地のイメージが ある。黄小学校も何だかヘンだが、緑小学校は全国各地にありそうである。

このように考えると、緑は、色のなかでイロがついていない 特別な色であるといえそうである。

「共謀法」が不気味なのは、この法律が、国家権力が恣意的に、 人々を色分けすることを、許してしまうところにある。 国家権力を傘にする者から「アイツはアカだ」「キサマはクロだ」と色を つけられてしまったら、一般の人々は、なすすべはない。

人々が赤区という名称を好まないのと同じように、自分の住居表示が黒町で あることを好ましく思わないのと同じように、自分の子どもの通う小学校が 黄色小学校では嬉しくないと思うのと同じように、「アカ」や「クロ」や 「キイロ」とイロをつけられた人たちとは、関わりをもちたくないと思うのが、 一般の人々の人情だ。

そうして社会の分断化が進む。「アカ」や「クロ」にされたくないから、 人々は、権力者の意向を「忖度」し、「口をつぐみ」、「自粛」する ようになる。誰も、素直に思ったこと、本当のことを言えない、どんよりと 澱(よど)んだ社会が、広がってきている。

こんな社会、こんな国では、人々は自分に与えられた賜物を最大限に発揮する ことができず、その結果、多くの人々が幸せになることができない。

誰だって生まれたときから自分の個性をもっている。つまり、自分の色をもっている。 人生は、自分の色に磨きをかける歩みであるともいえる。私は自分のシンボルカラーを 「ミドリ」にしている。たまたま色のなかでイロのついていない「ミドリ」。子どもの 頃から「ミドリ」が好きだった。

「ミドリ」にまつわるお気に入りのもの(my favorite things)は たくさんある。イングランドのノリッチ・シティ・フットボール・クラブの シンボルカラーは、「ミドリとキイロ」のカナリア色であり、私の愛車(bicycle) は、「ミドリ」色であり、私の勝負ネクタイは、「ミドリ」色である。 もちろん、「ミドリ」に囲まれた東京経済大学のキャンパスが好きだし、 6月の水をたたえた田んぼの「ミドリ」、山々の「ミドリ」のグラデーション、 「ミドリ」豊かな日本列島の風景を愛している。

ちなみにこの原稿は、「ミドリ」あふれる東京経済大学のキャンパスの中庭に面した 「教職ラウンジ」で執筆している。「ミドリ」の「黒」板を使って授業をしている 学生の声をBGMとしながら、「ミドリ」の中庭からそよいでくる優しい風に頬を 撫でられて、「ミドリ」の椅子に座って、綴っている。

「ミドリ」の私は、「ミドリ」のまま、生きていきたい。

「ピンク」のあなたには、「ピンク」のままで生きていってほしい。

自分の色は、自分で決めるもの。それができない国になっては、せっかく天から いただいた生命に申し訳がたたない。

国家の私物化、政治の私物化は、最大の罪である。国家や政治の私物化を許した 社会がこれまでどんな歴史を辿ったことか。人権は踏みにじられ、生存権すら 奪われていった。だから、「自由」と「民主」を守らない人たちとは、 たたかっていくしかない。

六月、雨の季節、ここからが学びの本番です。自分のペースを大切にして、 焦らず弛まず歩いていきたいものです。未来の人々の審判に耐えうるような 意思決定が行われているのか、今を相対化する視点をもちたいものです。 それでは、皆さん、どうぞお元気でお過ごし下さい。

See you next month!

2017/5/8(Mon) 皐月

ゴールデンウィークが終わり、大学にも日常が戻った。 これから五月病なるものがキャンパスに蔓延しそうだが、 これまで大人の都合で追い立てられてきた学生たちにとって、 どこかの時点で立ち止まり、自分のペースを見つけて、 再び歩き出すという再調整の過程は、人生における必要な 経験であるといえるだろう。

五月病というのは、1968年の流行語になったそうだが、 この当時から、大学には五月病が存在していたことになる。 1968年というと、学生運動の真っ只中であり、学生運動と五月病が 共存していたというのは、不思議な気もするが、どちらも人生の 意味の喪失と希求というのが、共通する時代の課題だったのかも しれない。

ちょうど連休明けの日本時間の早朝、世界の注目を集めていた フランスの大統領選挙の結果が出た。決選投票で39歳のマクロン氏が 大差をつけて48歳のルペン氏に勝利した。EUはひとまず大きな危機を 回避した。それにしても、30代の大統領の誕生にも驚くが、 マクロン氏の妻のブリジットさんが64歳ということにさらに驚嘆する。 個人的な話で恐縮だが、25歳差というのは、私と母の年の差よりも離れている。 さすがはフランス、自由の国なのだなと感心する。

フランス大統領選について、本日の毎日新聞には、次のような記事が 掲載されている。以下、引用する。

「マクロン氏は演説冒頭に『過激主義に抵抗し、国を救うために1票を 投じてくれた皆さんに感謝する」と謝意を述べた。一方、ルペン氏の 支持者に対しても「怒り、苦悩、時に強い信念から(ルペン氏に) 投票した人々に敬意を示す」と配慮をみせ、「この5年間で人々が 過激主義に投じる理由がなくなるように、あらゆる努力をすることを保証する」 と宣誓」

このような言葉を目にし、耳にすると、元気が出る。なぜならば、国の政治と いうのは、政治家のお友達やその仲間のためだけのものではなく、支持者のためだけの ものでもなく、すべての国民、人民のためのものでなくてはならないという原則を 確認できるからである。

前回、このコラムに記したように、「結局のところ、間違ったプロセスは、少しの間、 見せかけの成果を示すことができたとしても、いずれは破綻を免れ得ない」からこそ、 迂遠であっても、正しいプロセスを追究することが、もっとも近道となるのである。 政治への信頼を回復するためには、公共性ということが「すべての人々のため」である という原点に立ち戻る必要がある。

大学もまた「すべての学生のため」という原点に立ち戻って、その教育がデザイン されなくてはならない。そして「すべての教職員のため」という視点も、学校経営者に 求められることだろう。未来のヴィジョンを描くのに、たくさんの言葉=美辞麗句は必要ない。

「Post Truth(ポスト・トゥルース)」なる言葉が流行語になっているが、 「言葉」とは「貨幣」のようなものだから、事実に裏打ちされない交換不可能な「言葉」を 濫発していると、「言葉」はその価値を失う。それはとても危険なことだ。 紙幣の濫発が、ハイパーインフレを招くように、言葉の濫発は、いずれは社会秩序を 崩壊に導く。

結局のところ、現代の課題は、人類の共存、共生につきる。世界の叡智を集結して、 この問題に取り組んでいくしかない。ポスト・トゥルースや反知性主義は、 私たちが前に進むための、もっとも大きな障壁となっている。

いろんな人たちと共存、共生している市井の人たちの深く、豊かな知恵に学びつつ、 「自由」と「連帯」の最大公約数を探っていきたい。

フランスに鳴り響くベートーベンの第九交響曲に励まされつつ。

皐月、とくに自分のペースを心がけて、自分の歩みをモニターしながら 焦らず弛まず歩いていきたいものです。国会の審議が気になります。 未来の「自由」と「連帯」に禍根を残す重要法案の拙速審議は、極めて危険です。跳ね返す力を 育てていきたいものです。それでは、皆さん、どうぞお元気でお過ごし下さい。

See you next month!

2017/4/4(Tue) めぐる

新年度に入った。2017年度とは、思えば遠くへ来たもんだ。 この世に生を受けたのも西暦の下一桁が7年、 はじめて大学に教員として赴任したのも西暦の下一桁が7年、 そして、今年度も西暦の下一桁が7年。「ラッキー7だよ」と 疲れた自分を励ましている。

すると、ふと「めぐる めぐるよ 時代はめぐる~」 という中島みゆきの名曲「時代」が頭の中をかけめぐる。

ぐるぐるめぐって、私は今どこに向かっているのだろうか。ぐるぐるめぐって、 日本は今どこに向かっているのだろうか。ぐるぐるめぐって、世界は今どこに 向かっているのだろうか。少し前まで「当たり前」だったことが次々に失われる なかで、方向感覚がわからなくなっている。

楽しいことがないわけではない。感動することがないわけでもない。 しかしながら、日本や世界が今向かっている方向に対する不安は募る。

人々の日々の努力は涙ぐましく、社会の耐性は強いものだから、 進む方向が間違っていたとしても、社会の全体はそんなに簡単には破綻しない。 しかしながら、いくつものほころびが生じているのに、修復を怠っていると、 いつの日にか、持ちこたえることができなくなる。 結局のところ、間違ったプロセスは、少しの間、見せかけの成果を示すことが できたとしても、いずれは破綻を免れ得ないのだ。

反対に、正しい方向に向かってたゆまず努力を続けていると、 時間を味方につけることができる。まさしく「時が来ると実がなり、 その葉は枯れない」(旧約聖書詩篇第篇3節)のである。

1975年に「時代」をリリースした中島みゆきが42年後の今も 卓越した歌い手であり続けているということは、ものすごいことだ。

彼女の新たな創造の歩みに接すると、創造に対する自分自身の怠慢を 「時代」のせいにしてはいけないということを痛感させられる。

今年度も新たな旅が始まる。

春、自分のペースで、健康に気をつけて歩いていきたいものです。 あまりひどくない1年間でありますように。

See you next month!