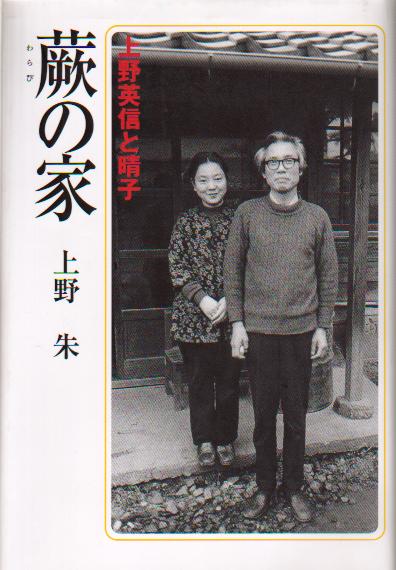

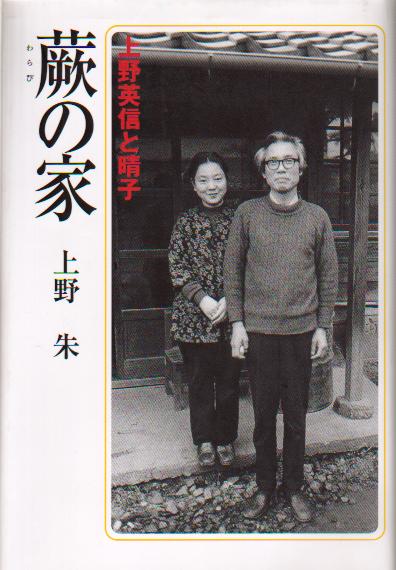

『蕨の家〜上野英信と晴子〜』

上野朱(海鳥社、2000)

上野英信の文章は温かい。苛酷な日常を生きる炭鉱労働者たちの生きざまを地の底からの「笑い」で包む込みながら描き出していく。しかし、その温かい筆の向こうにどんな生活があったのか、この本を知るまで全く知ることはなかった。著者の上野朱(あかし)は、1956年、父上野英信、母上野晴子の一粒種として福岡で生まれている。1964年に筑豊・鞍手に移り、高校卒業ののち、洋菓子製造、製麺業、内装業などさまざまな職業を転々とし、現在は古書店を経営しているとのことである。

上野英信の文章は温かい。苛酷な日常を生きる炭鉱労働者たちの生きざまを地の底からの「笑い」で包む込みながら描き出していく。しかし、その温かい筆の向こうにどんな生活があったのか、この本を知るまで全く知ることはなかった。著者の上野朱(あかし)は、1956年、父上野英信、母上野晴子の一粒種として福岡で生まれている。1964年に筑豊・鞍手に移り、高校卒業ののち、洋菓子製造、製麺業、内装業などさまざまな職業を転々とし、現在は古書店を経営しているとのことである。

上野朱のこの本は、父英信と母晴子の回想録というかたちになっている。やはり父の血だろうか、上野朱の文章も温かい「笑い」に満ちている。神格化された上野英信を子どもの目から脱神話化するだけではなく、子どものような童心をもって周りを振り回しながらも一途に生きた父・英信に対する温かいまなざしに満ちている。毎日が宴会のような上野家で、いっさいの裏方を任せられた母晴子の日々の苦しみを身近に見て、母晴子の味方でありながら、朱は父英信を断罪することはない。

とにかく、どうにもならない「家族」「人間」というものに対するやわらかなまなざしがそこに貫かれているのだ。おそらくこれまで著者は偉大な父を背負い、言葉に言い尽くせないしんどさと向き合ってきたにちがいない。そして、ようやく今、家族のことを書けるようになったと思うのだ。

この本を読むと、なぜだか心が癒される。本書から私が好きなエピソードを一つ引用したい。

「ああ、こうこの煮食いが食べたい」

ある日、急に父が言い出した。なにかを突然食べたがるのは、この人の特徴だ。

「こうこの煮食い」とはごく浅漬けの白菜を、水と煮干しと醤油、それに少しの砂糖を加えた汁で煮ながら食べる、父の出身地山口県阿知須の料理らしい。故郷を振り返ることのない父だったが、

舌と胃袋だけは未だふるさとにつながっているようであった。早い話が連日脂っこいものを食べ続けて、ここらでちょっとさっぱりしたものが食べたくなったと、母と私は解釈した。しかし父はそうは言わない。

わしが小さいころはかように質素なものを食しておった。しかるに今のお前たちは贅沢のしすぎである。原点に還りこの飽食を反省せねばならぬ。こんなふうに有り難く、ややこしく言わないと

気分が盛り上がらないのもこの人の特徴だ。そしてそれがすぐ実行されないと機嫌が悪い。

こんな上野英信も、そして上野朱さんも私は大好きである。

上野英信の文章は温かい。苛酷な日常を生きる炭鉱労働者たちの生きざまを地の底からの「笑い」で包む込みながら描き出していく。しかし、その温かい筆の向こうにどんな生活があったのか、この本を知るまで全く知ることはなかった。著者の上野朱(あかし)は、1956年、父上野英信、母上野晴子の一粒種として福岡で生まれている。1964年に筑豊・鞍手に移り、高校卒業ののち、洋菓子製造、製麺業、内装業などさまざまな職業を転々とし、現在は古書店を経営しているとのことである。

上野英信の文章は温かい。苛酷な日常を生きる炭鉱労働者たちの生きざまを地の底からの「笑い」で包む込みながら描き出していく。しかし、その温かい筆の向こうにどんな生活があったのか、この本を知るまで全く知ることはなかった。著者の上野朱(あかし)は、1956年、父上野英信、母上野晴子の一粒種として福岡で生まれている。1964年に筑豊・鞍手に移り、高校卒業ののち、洋菓子製造、製麺業、内装業などさまざまな職業を転々とし、現在は古書店を経営しているとのことである。