2009年1月12日

還暦に思う

|

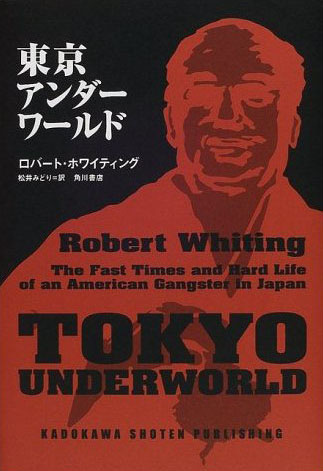

・じぶんが還暦を迎えたという実感は全然ない。けれども、60歳という年齢になったのは事実で、少し前に、年金の手続をする書類の入った封筒が私学共済からやってきた。もちろん、年金生活を始めるのはまだ先のことで、生活自体に特別な変化があるわけではない。けれども、もうずいぶん長く生きてきたことを自覚させられる機会であることを実感した。 ・60年は確かに長い。けれども、今まで生きてきた道筋をふり返っても、たとえば30年ほど前のことが、つい昨日のことのように思い出せたりする。先日も、30歳になった息子が、子どもの頃に叱られてばかりでほめられちゃことがなかったと言った。するとその情景が鮮明に甦って、なぜそうだったのかを説明し、腹を抱えて笑いながらも、時に真顔になって言い合ってしまった。 ・記憶は時の経過に沿って正確に記録されているわけではない。つい数年前のことでも、ずいぶん昔のように感じることはあるし、何十年前のことでも、古さを感じないこともある。もちろん、それは人それぞれだ。だから、同じことを経験しているのに、じぶんだけ鮮明に覚えていたり、逆にじぶんだけほとんど覚えていなかったりすることがある。で、話をするうちに、記憶の戸棚の奥深くにしまい込まれていたものに気づいたりもする。もちろん、思いだされたことに対する解釈や評価もまた、人それぞれだ。二人の息子と昔話をして、一つの経験が互いの立場によって、ずいぶん違うものとして記憶されていることを実感した。 ・学生が書く卒論には、当然、テーマによってそれぞれ、僕が生きた時代のことにふれる歴史の部分がある。本を数冊見つけて、それを引用しながらまとめるのだが、読んで違和感をもつことが少なくない。どんな歴史も、誰が、どこから、何を視点や中心にして読みとり、再現したかによってずいぶん違ったものになる。ところが、一つの見方が一般的になると、それがフィルターの役割をして、歪んだ像が現実そのものであるかのように定着し始めてしまう。その典型は、無数に出た「団塊論」だし、レトロな風景として再現される昭和の風景だろう。  ・ロバート・ホワイティングの『東京アンダーワールド』(角川文庫)には、僕とは全く無縁な戦後の日本の歴史が展開されている。進駐軍とそれに寄生してビジネスを企むアメリカ人、あるいは、CIA。他方で時にはそれらに対立し、また協力もし合うヤクザ、警察、そして政治家たちの生々しい話。舞台は主に、赤坂や六本木、あるいは銀座になっている。表には出てこない歴史だが、戦後の日本の進路に大きな影響を与えた人や出来事の物語であることはよくわかる。有名人の表とはずいぶん違う裏の顔、闇市から成り上がった実業家や政治家、あるいは一流レストランのいかがわしい成り立ち方など、戦後のどさくさから経済成長という過程に特有のものにも思えるが、こんな一面は、現在の日本にも確実にあるはずだ。 ・ロバート・ホワイティングの『東京アンダーワールド』(角川文庫)には、僕とは全く無縁な戦後の日本の歴史が展開されている。進駐軍とそれに寄生してビジネスを企むアメリカ人、あるいは、CIA。他方で時にはそれらに対立し、また協力もし合うヤクザ、警察、そして政治家たちの生々しい話。舞台は主に、赤坂や六本木、あるいは銀座になっている。表には出てこない歴史だが、戦後の日本の進路に大きな影響を与えた人や出来事の物語であることはよくわかる。有名人の表とはずいぶん違う裏の顔、闇市から成り上がった実業家や政治家、あるいは一流レストランのいかがわしい成り立ち方など、戦後のどさくさから経済成長という過程に特有のものにも思えるが、こんな一面は、現在の日本にも確実にあるはずだ。・一つの時代を共に生きたということ、一つの時代感覚を共有したということが、あまりに安易に了解されすぎる。それを先導し、増幅させて、事実のようにしてしまうのがテレビの常套手段だ。テレビの歴史は街頭テレビの力道山から始まるのがお決まりだ。その力道山の素顔がどんなものだったのか、『東京アンダーワールド』には、その行状がひんぱんに登場する。現実には表で目立ったものと裏に隠れたものがある。強調されるものと無視されるものがあり、一つ一つに対する解釈もまた、その多様性は無視されて、一つのわかりやすいものがひとり歩きをする。僕の生きた60年は、テレビが生まれて、その力を強大にした時代と重なりあう。だからといって、じぶんの歴史を、テレビというフィルターを通して見る必要はない。それは現実認識でも、もちろん、変わらない。 |

| 感想をどうぞ |

|---|