・NHKのBSで「世紀を刻んだ歌・花はどこへ行った」を見た。「花はどこへ行った」はピート・シーガーの代表作だが、番組はこの歌にまつわるさまざまなエピソードと、現在でもなお集会に呼ばれて歌い続けるシーガーを紹介していた。次々とおこるブームや流行とは関係なく、主張を持った音楽に生き続ける老いたミュージシャンの元気な姿に、ぼくは感銘を受けた。

・NHKのBSで「世紀を刻んだ歌・花はどこへ行った」を見た。「花はどこへ行った」はピート・シーガーの代表作だが、番組はこの歌にまつわるさまざまなエピソードと、現在でもなお集会に呼ばれて歌い続けるシーガーを紹介していた。次々とおこるブームや流行とは関係なく、主張を持った音楽に生き続ける老いたミュージシャンの元気な姿に、ぼくは感銘を受けた。・実はこの番組はハイビジョンで数ヶ月前にも見た。で、そこで紹介されていた"Where have all the flowers gone, The songs of Pete Seeger"をAmazon.comに注文した。このアルバムはシーガーの歌40曲をさまざまなミュージシャンが歌っているもので、「花はどこへ行った」を受け持っているのはアイルランドのフォーク・シンガーであるトミー・サンズ。その他、ブルース・スプリングスティーンが"We shall overcome" を歌い、『仕事』や『アメリカの分裂』で有名なジャーナリストのスタッズ・ターケルが朗読もしている。 ・アルバムを手にしてから何度も聞いていたこともあって、番組もまたくりかえしじっくり見てしまった。『花はどこへ行った』はシーガーがショーロホフの小説『静かなドン』からヒントを受けてつくった。しかし、小説に登場する少女の歌はコザック兵のあいだで歌われていたものらしい。ロシアのフォーク・ソングが小説に取り上げられて、そこからさらに、アメリカのフォーク・ソングに生まれ変わる。その経過に興味をもったが、さらに驚いたのは、シーガーがつくったのは3番目までで、その後はまた別の人がつけくわえたということだった。最初の歌詞は

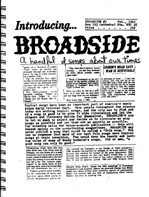

花はどこへ行った 少女が摘んだだけだったが、そこに次のようにつけたされた。 死んだ兵士はどこへ行った お墓に入ったつまり、これで元に戻るような構成になったわけだが、物語としては、このほうがずっと奥行きも広がりもでてくる。で、もちろんピート・シーガーはそれを受け入れて、5番目まで歌うことにした。 ・この話を聞いて、これこそフォーク・ソングの出来方のモデルだと思った。つまり、一つの曲を互いには無関係な何人もの人が練り上げる。歌い継がれる過程で変容するのがフォーク・ソングの一番の特徴で、そこでは、オリジナリティとか誰が版権を持つといった所有権や利害は問題ではない。「花はどこへ行った」は、シーガーがこのようなスタイルを貫いた最後のフォーク・シンガーだったことを改めて証明した。そのことを一方に置けば、フォーク・ソングを源流の一つにするロックやポップがほんの一時だけ売れる金儲けのための音楽になりすぎていることがいっそうはっきりしてくる。 ・テレビ番組はその他に、この歌にまつわる人たちの物語を取り上げた。たとえばマリーネ・デートリヒ、あるいはアイススケーターのカタリーナ・ビット。2人ともドイツ人で、デートリヒは第2次大戦、ビットはサラエボという2つの戦争について、その悲惨さを訴えて歌い、あるいは滑った。それはそれで、いい話しとしてつくられていたが、しかし、デートリヒはヒトラー、ビットは旧東ドイツの権力者に寵愛されたスターだった。彼女たちが反戦のメッセージを公言した裏には、そのような批判を払拭するという狙いがあったと言われているが、番組ではなぜか、このことにはふれなかった。だからその分、番組の主張がきれい事になってしまった気がした。 ・実は「花はどこへ行った」のアルバムの他に、Amazon.comで見つけたものが他にもあって、その一つが60年代にフォーク・ソングの情報を伝える雑誌として有名だった『ブロードサイド』に紹介された歌を集めたアルバム。ぼくはこれが1988年まで出され続けていたことに、また驚いてしまった。アメリカ人は移り気で派手好きだが、しかし同時に地道で根気のいる活動もしている。前記した『花はどこへ行った』も含めて、日本でくりかえし出される『フォーク大全集』といった商品という意味しかないものとの違いを感じざるを得なかった。 ・BSデジタル放送が始まった。あまり期待しないが、このような番組がつくられ放送されるとしたら、その存在価値は高まるだろうと思った。 |

| 感想をどうぞ |

|---|